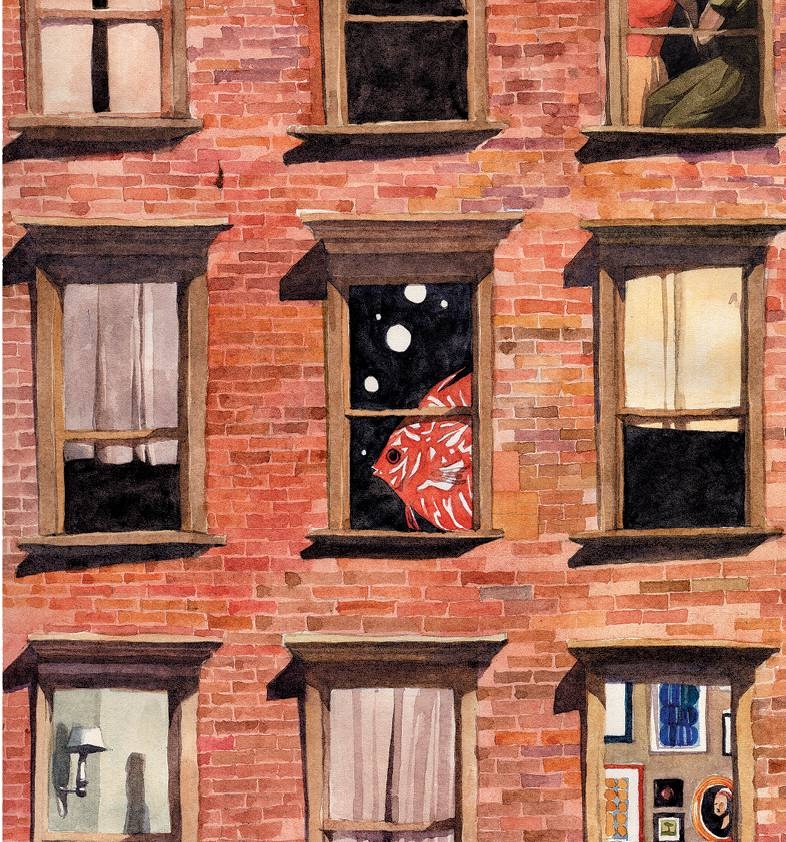

Ilustração: Kleber Sales

Revista Superinteressante

Julho/2016

por Vanessa Barbara

A princípio, era apenas levemente incômodo e um tanto engraçado. Quer dizer, não era como se tivéssemos um vizinho com uma suástica na piscina, nem como se morássemos no andar de baixo de um estúdio de sapateado. Não tínhamos nenhum baterista nas redondezas, nem um ponto de tráfico, nem um dono de papagaio. Nada de gente andando com salto alto de madrugada ou jogando Call Of Duty no volume 44.

Outro dia li sobre um vizinho que perseguia seus desafetos com uma serra elétrica, passava o dia xingando em voz alta e chegou a golpear um outro vizinho – paraplégico – com um peixe. Ele foi preso 34 vezes. Nós não tínhamos nada disso. Éramos jovens, recém-casados e felizes proprietários do apartamento 103, que compramos com a ajuda dos nossos pais e de uma poupança conjunta, e para onde nos mudamos assim que a pintura ficou pronta. Era um imóvel de “72 metros quadrados de área útil, dois dormitórios espaçosos com armários embutidos, banheiro social com box de acrílico, sala ampla, cozinha, área de serviço, uma vaga, nada para fazer, ótima localização”. É bem provável que tenhamos nos decidido a comprar esse apartamento em específico por causa da descrição “nada para fazer”, o que era, aliás, uma das nossas atividades prediletas. Nós também não sapateávamos, não tínhamos animais de estimação, não dávamos festas barulhentas, não tínhamos filhos; gostávamos, enfim, de passar os fins de semana montando quebra-cabeças e tomando chá. Conversávamos em voz baixa e não tínhamos o costume de convidar amigos para jantar.

Por isso achamos estranho quando a vizinha do 93, uma professora aposentada, começou a reclamar do nosso barulho. Na primeira vez, foi numa noite chuvosa de domingo – eu já dormia no quarto enquanto, na sala, Alan estava lendo uma coletânea de contos de horror. A vizinha interfonou para se queixar do rangido da cama que não a deixava dormir, um barulho irritante que já durava quase meia hora, e ele respondeu que a reclamação não fazia sentido, pois estávamos no mais absoluto silêncio e, até onde ele sabia, eu não era sonâmbula. Ela desligou, incrédula.

Levantei para saber o que havia ocorrido, e acabei perdendo o sono. Naquela época ainda éramos felizes.

Na segunda vez, a vizinha interfonou para pedir que parássemos com “essa loucura de ficar batendo prego na parede”. Estávamos jantando na cozinha, quase sem conversar, e Alan mais uma vez informou a vizinha de que não havia um único martelo no apartamento. Ela resmungou um pouco, soltou um suspiro sentido e desligou.

Como eu disse, era apenas levemente incômodo e um tanto engraçado. Não era como ter um vizinho assassino que esconde o corpo da mulher no jardim – ao estilo de Lars Thorwald, de Janela Indiscreta – ou um casal de satânicos cujo único objetivo seria nos fazer parir o Anticristo em troca de êxito profissional – como Minnie e Roman Castevet em O bebê de Rosemary. Tratava-se apenas de uma vizinha excêntrica com alucinações auditivas, que ouvia camas rangendo e pregos sendo vigorosamente afixados à parede. Naquelas primeiras semanas, achamos graça nas reclamações e ficamos apostando sobre o que viria em seguida, quase que torcendo para que o interfone tocasse e fosse a vizinha de baixo com algum aparte ilusório. A reclamação do prego inclusive nos fez pensar em nossas paredes lisas, tediosas, e decidimos que já era hora de pregar alguns quadros com fotos nossas. (Compramos um martelo.)

A reclamação seguinte envolveu um aspirador de pó excessivamente barulhento, numa manhã de sábado em que estávamos lendo o jornal e cortando as unhas do pé (Alan e eu, respectivamente), e, mais tarde, no mesmo dia, móveis imaginários sendo arrastados com escândalo. Essa queixa foi registrada por um Alan sonolento que teve de se levantar para atender o interfone – eu não estava em casa e ele já se deitara fazia um tempo.

“Como assim, ‘qual barulho’?”, ela repetia, quase gritando. “Estou ouvindo vocês arrastando o sofá para o outro lado da sala, isso não é hora de arrastar o sofá”, exclamou, enquanto Alan tentava convencê-la de que ninguém estava fazendo nada àquela hora da noite, que o prédio estava em silêncio, que eu tinha ido dormir fora, que ela estava ouvindo coisas. No dia seguinte, quando foi me contar o que havia ocorrido, ele observou que até seria uma boa ideia empurrar o sofá para o lado direito da sala, assim poderíamos encaixar no espaço vago um pedestal de mármore com anjinhos esculpidos que a mãe dele nos dera de presente de casamento e ainda estava encaixotado por puro lobby da oposição (eu). Assim fizemos. O ruído dos móveis sendo arrastados ecoou pelo prédio, mas a vizinha não interfonou para reclamar, talvez porque já o tivesse feito.

A história toda ficou ainda mais estranha quando, dias depois, ela interfonou pedindo que desligássemos o ar-condicionado – e nós percebemos que realmente seria interessante se tivéssemos um ar-condicionado, pois o clima ali andava muito sufocante. Encomendamos o aparelho logo em seguida, que foi instalado na janela bem acima do apartamento dela. Ficamos depois imaginando que ela podia ser uma vizinha com poderes paranormais que se antecipava aos nossos gostos e necessidades, e ficamos na expectativa das próximas chamadas.

Certa vez, ela serviu de juíza (involuntária) para uma de nossas brigas mais acirradas: na mudança, eu desistira de trazer um enorme aquário de peixes, que ficou na casa dos meus pais, pois Alan dizia que não havia espaço no apartamento. Mas, conforme o tempo passava, comecei a ter saudade dos meus acarás e a insistir para que trouxéssemos o aquário, instalando-o na área de serviço, onde não incomodaria tanto assim – era só botar a secadora num suporte alto e montar uma bancada junto à janela. Um dia, a vizinha interfonou perguntando se tínhamos um aquário em casa, pois ela ouvia todas as noites o barulho do filtro de água em funcionamento, o que era realmente incômodo para uma senhora de idade com problemas de insônia. Fui eu que atendi o interfone naquele dia, e foi com grande alegria que ouvi a reclamação. Nem me dignei a responder, bati o fone no gancho e anunciei, exultante: “Vamos trazer o aquário!”. Alan assentiu, como se fosse um desígnio do destino. (O aquário não mitigou a minha melancolia.)

Ela também pediu que abaixássemos o som de algo que parecia “Bamboleo”, dos Gipsy Kings, em looping, que é realmente uma música contagiante e que decidimos escutar com mais frequência para ver se o clima lá em casa ficava menos pesado, e reclamou dos latidos do nosso cachorro inexistente – que demorou poucos dias para de fato existir, e materializou-se na forma de um filhote de labrador adotado em uma feirinha perto de casa. Gipsy Kings e o cachorro foram breves alegrias matrimoniais que não demoraram a se extinguir, como tudo lá em casa, e os dias foram ficando cada vez mais tristes, e os toques do interfone mais enervantes.

Ainda assim, não era como se tivéssemos problemas de verdade com os vizinhos – nada como a história de um certo Michael Carroll, que construiu uma pista de corrida para carros no próprio quintal e passava as madrugadas promovendo rachas de automóveis, com direito a batidas e incêndios ocasionais. Ou como Paula Bolli, que despejou no jardim 30 metros cúbicos de esterco fresco de cavalo para adubar as plantas, atraindo fedor e ratos para as propriedades vizinhas. (O esterco nem estava sendo utilizado como adubo, pois a quantidade era tanta que Bolli não conseguia mais enxergar o solo. Em todo caso, ninguém sabia se aquilo poderia ser considerado ilegal sob qualquer ponto de vista.)

Em suma, o nosso caso não era extremo, apenas envolvia uma vizinha idosa com problemas insólitos de audição. E um jovem casal em crise de relacionamento.

Dia após dia, semana após semana, ela reclamava de tudo, menos do choro de um bebê – e foi por esse motivo, acima de tudo, que a vizinha logo começou a pedir que parássemos de brigar. Repetidas vezes. Ainda assim, passei a correr para atender os toques do interfone na expectativa de que logo viesse uma boa notícia, mas nada: só passos nervosos, portas batendo e brigas que se arrastavam pela madrugada, todos minuciosamente previstos pela vizinha de baixo com algumas horas de antecedência.

Foi quando entendemos uma coisa: não era que ela estivesse se antecipando às nossas necessidades, era como se não tivéssemos chance. Ela previa o futuro – ou melhor: ouvia o futuro. Depois que nos demos conta disso, ainda tentamos resistir, mas tudo o que ela dizia se tornava real; tentativas de reconciliação terminavam em crises de choro, jantares românticos viravam brigas com pratos sendo arremessados, conversas em voz baixa eram concluídas aos gritos, então paramos de tentar.

Não era como se tivéssemos um vizinho que ria alto demais, que acordava cedo para bater vitamina no liquidificador, ou que nunca segurava o elevador quando estávamos cheios de sacolas.

Então, certo dia, ela interfonou apavorada perguntando o que foi aquele barulho horrível, se alguém havia se machucado, se queríamos que ela chamasse a polícia, e eu decidi que, se alguém ali fosse sair vivo, que fosse eu.

Ilustração: Kleber Sales