Credit: Ping Zhu

The New York Times

13 de noviembre de 2017

by Vanessa Barbara

Contributing Op-ed Writer

SÃO PAULO – Cuando tenía 7 años, me uní a las Guías Brasileñas. Una de las leyes básicas de las guías era que una niña debía ser “cortés y delicada” (hoy solo enfatizan la parte de “cortés”). Recuerdo que me enseñaron a cumplir los siguientes requisitos para ganar una de las codiciadas insignias de las guías: una niña debe saber cómo tratar a las autoridades, cómo mostrar deferencia hacia la gente, cómo escuchar y hablar en el momento correcto y ‒mi favorita‒ cómo dirigirse a los demás sin gritar.

En septiembre tomé mis primeras clases de defensa personal femenina. Definitivamente dejaron una marca… y no solo por los moretones. Finalmente pude comprender, a nivel corporal, el verdadero grado de la violencia y la humillación que las brasileñas debemos soportar a lo largo de nuestras vidas, siempre con humildad y gracia. La cabeza agachada, los hombros caídos, el cuello rígido, la mirada hacia abajo: a menudo todo nuestro cuerpo se encoge y señala hacia adentro, como si tratáramos de ser un blanco lo más pequeño posible.

Durante mucho tiempo, ser obediente y educada se consideró lo más importante que debía aprender una niña. Incluso ahora, en especial en países en vías de desarrollo como el mío, esto apenas ha cambiado: lo peor que una mujer puede hacer es decir lo que piensa y divulgar ideas que no son “apropiadas”, como decir que la misoginia existe en su esfera profesional o denunciar algún delito sexual cometido por un hombre poderoso. Siempre es mejor quedarse callada y dejar que el abusador se salga con la suya. Si la mujer se las arregla para decir “Gracias” después de todo eso, sería aún mejor (tomen nota: las mujeres también deben abstenerse de ser irónicas).

Sin embargo, no tengo que ir muy lejos para probar que tenemos buenos motivos para gritar. Solo consideremos unos cuantos actos aleatorios de violencia de género en Brasil en los últimos meses: un detenido estranguló a la muerte a su novia dentro de la celda después de que ella reafirmó su deseo de terminar con la relación durante la visita. Un joven aventó a su exnovia frente a un camión porque ella le dijo que estaba embarazada y él ya tenía planeado un viaje de intercambio a Canadá. Una mujer que reportó a la policía que su expareja la espiaba con una cámara secreta fue apuñalada a muerte por esta… en una patrulla cuando iban camino a la estación de policía.

Estas son manifestaciones extremas de las desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres: expresiones concretas y de la vida real de una dinámica social que obliga a las mujeres a quedarse en una posición subordinada, siempre hablando a un volumen suave y achicándose. El espectro completo de la violencia de género también abarca, entre otras cosas, el acoso sexual, la violencia doméstica, la explotación sexual, la violación de los derechos reproductivos, asesinatos para defender “la honra” y violaciones. Ni qué decir de todo tipo de amenazas y abusos de poder que dañan a las mujeres física, sexual, económica y psicológicamente.

¿Cuál es la única respuesta aceptable por unanimidad ante estos actos de violencia? Mostrar deferencia al agresor y mantener la boca cerrada, por supuesto. Realmente no importa que tengamos que cargar con esto por el resto de nuestra vida, grabado en nuestra conciencia y almacenado en nuestros hombros y cuello tensos. Aquí la principal preocupación no es cómo puede sanar una mujer tras una experiencia traumática. El tacto, la discreción y la responsabilidad de salvar a los hombres de acusaciones injustas son más importantes.

Pasé algunos años en una relación en la que sufrí abuso psicológico, que me dejó maltrecha y a la defensiva. Cuando terminó, cada vez que decidía hablar o escribir sobre todo aquello por lo que había pasado ‒incluso en términos vagos‒ experimentaba una reacción concertada, un intento de silenciarme que me empujaba más al terreno de las mujeres histéricas, exageradas, resentidas. En muchos casos, nada es más fácil que condenar a una mujer a un limbo social y profesional. Mientras más fuertes los abusos, menos les cree la gente a las víctimas y más difícil es encontrar pruebas materiales.

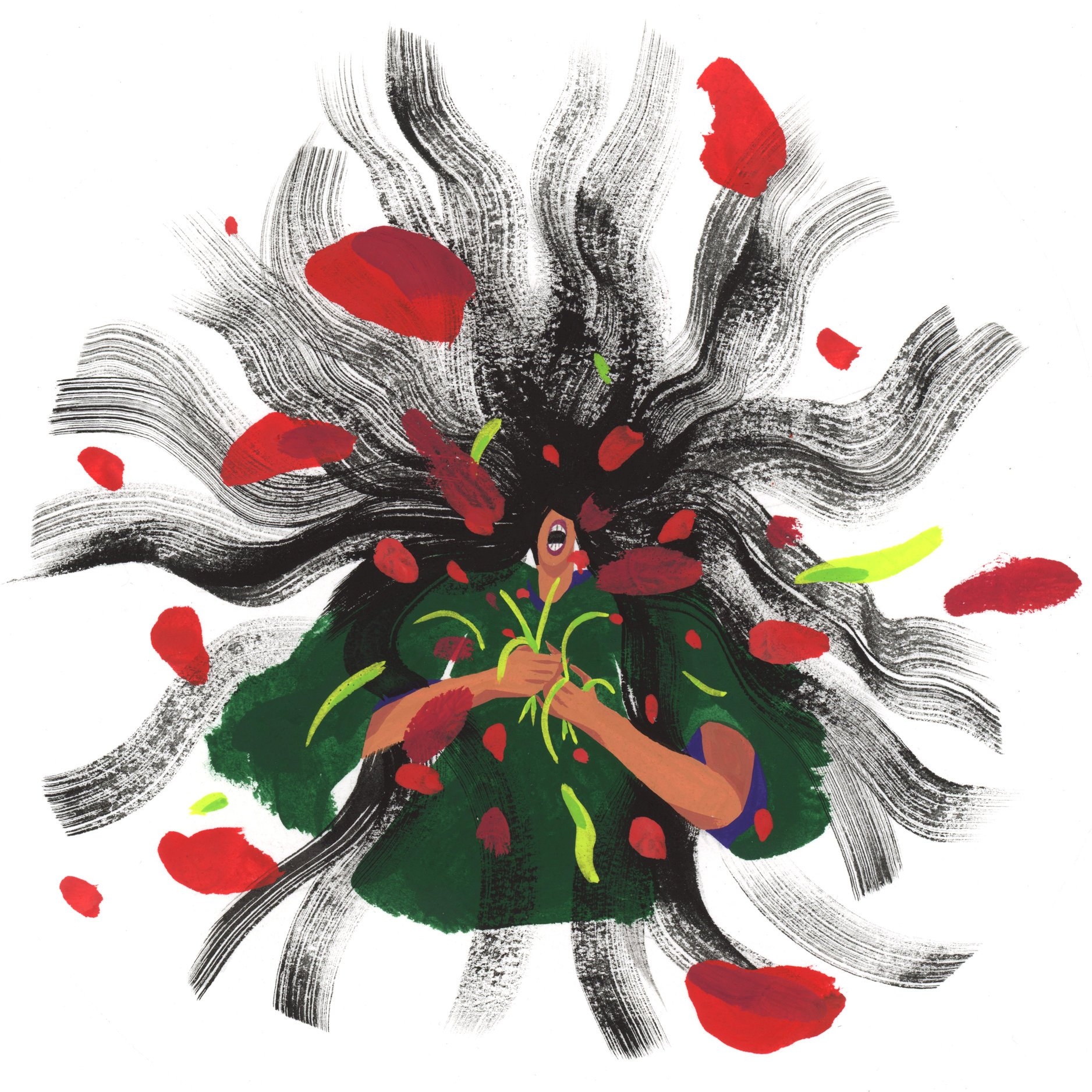

Todas las mujeres en mi curso de autodefensa tenían alguna historia de terror. Aprender cómo bloquear, evadir, inmovilizar y desarmar a los posibles atacantes no era la tarea más ardua. La más difícil era gritar. Nuestra instructora, Heloíse Fruchi, nos dijo que cuando enfrentáramos a nuestro agresor imaginario, deberíamos verlo a los ojos y gritar tan fuerte como pudiéramos. Cualquier cosa servía: “¡No!”, o “¡Esto es Esparta!”, o “¡Estoy muy enojada y ya no voy a aguantar esto!”. Algunas simplemente no podíamos gritar después de toda una vida de ser corteses y delicadas.

Durante las clases, nos sonrojamos, lanzamos risitas nerviosas y nos disculpamos cientos de veces. Me descubrí bajando la mirada y haciendo un gesto común de súplica (las manos hacia afuera con las palmas hacia arriba) cada vez que me enfrentaba al estímulo con el que se suponía que debía enfrentarme. Nos dimos cuenta de que caminamos, hablamos y escribimos con un miedo perpetuo… y que no tememos tanto a un extraño que podría arrastrarnos a un callejón para violarnos tanto como a nuestros amigos, vecinos, parientes, jefes y parejas. Y es que parece que ‒más a menudo de lo que uno pensaría‒ nos aman y nos respetan solo en la medida en que nos portamos de modo complaciente. En el momento en que nos salimos de la raya y comenzamos a tener ideas propias, quedamos vulnerables.

En otras palabras, para las mujeres la situación es una de perder-perder: cállate y pasa diez años en terapia; sé delicada y vive con el cuello rígido crónicamente; sé firme y que te aíslen; grita y que te castiguen.

Parte de la culpa la tienen esas lecciones que aprendimos a los 7 años sobre ser corteses y deferentes. Ojalá nos enseñaran en cambio a gritar mientras pateamos y maldecimos como piratas. Quizá eso no evitaría el abuso. Al final, la responsabilidad, por supuesto, no es nuestra, sino de los abusadores. Pero al menos no tendríamos que llevar esa vida permanentemente rígida y sofocante.

Vanessa Barbara es colaboradora de nuestra sección de Opinión, editora de la página web de literatura A Hortaliça, así como autora de dos novelas y dos libros de no ficción en portugués.

A version of this op-ed appears in print on November 12, 2017, on Page SR9 of the New York edition with the headline: How I Learned to Yell.