Como é difícil ter um parto normal no Brasil

Revista piauí – ed. 152

Maio de 2019

por Vanessa Barbara

Nos tempos em que a anestesia não era uma opção, a litotomia era uma das intervenções cirúrgicas mais brutais: consistia na extração de cálculos (pedras) do trato urinário através de uma incisão na bexiga. O paciente – nu da cintura para baixo – era deitado de costas com as pernas flexionadas e afastadas em perneiras, de forma a permitir ao médico uma visão desobstruída da região do períneo (a área que vai do ânus até o órgão sexual). O cirurgião então procedia a seus afazeres, dos quais pouparemos uma descrição pormenorizada em respeito aos leitores mais sensíveis.

Basta dizer que o procedimento precisava durar poucos minutos e que as chances de sobrevivência não eram grandes. Em 1828, a litotomia de um agricultor chamado Stephen Pollard levou quase uma hora e contou com duzentos espectadores. Após efetuar o corte, o cirurgião utilizou inúmeros instrumentos para localizar o cálculo. Então tentou com o próprio dedo. A certa altura, chegou a culpar a profundidade excessiva do períneo do paciente, e se pôs a procurar um assistente com dedos mais longos. A pedra foi finalmente extraída com um fórceps, sob aplausos moderados da plateia – mas o paciente morreu no dia seguinte.

O termo “litotomia” permaneceu na história da medicina para designar a posição até hoje mais utilizada para extrair outro tipo de concreção do interior das gestantes. É também conhecida como posição ginecológica ou posição do frango assado: a paciente fica em decúbito dorsal, com as pernas afastadas e erguidas em estribos, enquanto o médico examina a área, sentado em um banquinho.

Em 2012, segundo a pesquisa Nascer no Brasil, da Fundação Oswaldo Cruz, 91,7% dos partos vaginais no país foram realizados com as mulheres em posição litotômica. Hoje se sabe que essa não é a melhor posição para dar à luz – pelo contrário. Um documento da organização Cochrane, que faz revisões sistemáticas de estudos, concluiu que as posições mais verticais (nas quais a mulher fica ajoelhada, sentada ou de cócoras) apresentam uma menor duração do período expulsivo do trabalho de parto, além de uma redução nas taxas de episiotomia (incisão cirúrgica no períneo) e da utilização de instrumentos como o fórceps.

A posição litotômica dificulta a ação da gravidade, prejudica o descenso e o encaixamento do bebê, e reduz tanto a amplitude da bacia quanto o diâmetro pélvico. Além disso, aumenta o risco de compressão sobre a aorta e a veia cava, reduz o fluxo de sangue ao útero e pode afetar a oxigenação fetal. Em posições verticais, o sacro pode mover-se para trás, aumentando o diâmetro de saída da pélvis, mas na litotomia todas as estruturas posteriores ficam comprimidas. A mobilidade da pelve é prejudicada.

Em referência às posições horizontais, Roberto Caldeyro-Barcia, médico pioneiro na medicina materno-fetal, já afirmara em 1975: “Excetuando-se ficar dependurada pelos pés, a posição supino [deitada de costas] é a pior posição concebível para o trabalho de parto e a expulsão.”

É, também, uma postura humilhante. A mulher se sente impotente, passiva e exposta. Não há motivos para ser tão utilizada, senão por tradição e conveniência da equipe médica. Não há motivos para ser considerada a única opção disponível.

Na falta de uma indicação categórica a esse respeito, tanto a revisão Cochrane quanto a OMS (Organização Mundial da Saúde) recomendam que a mulher seja encorajada a ficar na posição que julgar mais confortável. O ideal é que ela se mantenha ativa, caminhando e movimentando o corpo como desejar.

Mas é como se essas orientações não pertencessem ao reino do possível. Ouvir e acolher as preferências das mulheres não é uma prática suficientemente corriqueira no contexto obstétrico. Há profissionais que nem tratam suas pacientes com respeito, agindo como se devessem julgá-las e puni-las por disporem de sexualidade. Que elas possam ter alguma voz ou protagonismo ao parir não passa pela cabeça de muitos.

Hoje, cada vez mais, são os obstetras que “fazem” o parto, sob aplausos moderados da plateia – e suas práticas ocasionalmente causam complicações que só eles são capazes de resolver. Isso, por sua vez, aumenta ainda mais a vulnerabilidade da mulher, a quem só resta permanecer deitada com as pernas presas em estribos, expressando-se o mínimo possível para não aborrecer o cirurgião.

O parto, que era para ser um evento fisiológico iniciado e executado pelo corpo da mulher, se tornou uma cirurgia com hora marcada e uma dúzia de espectadores.

Nesse cenário, parir de cócoras é uma resistência.

**

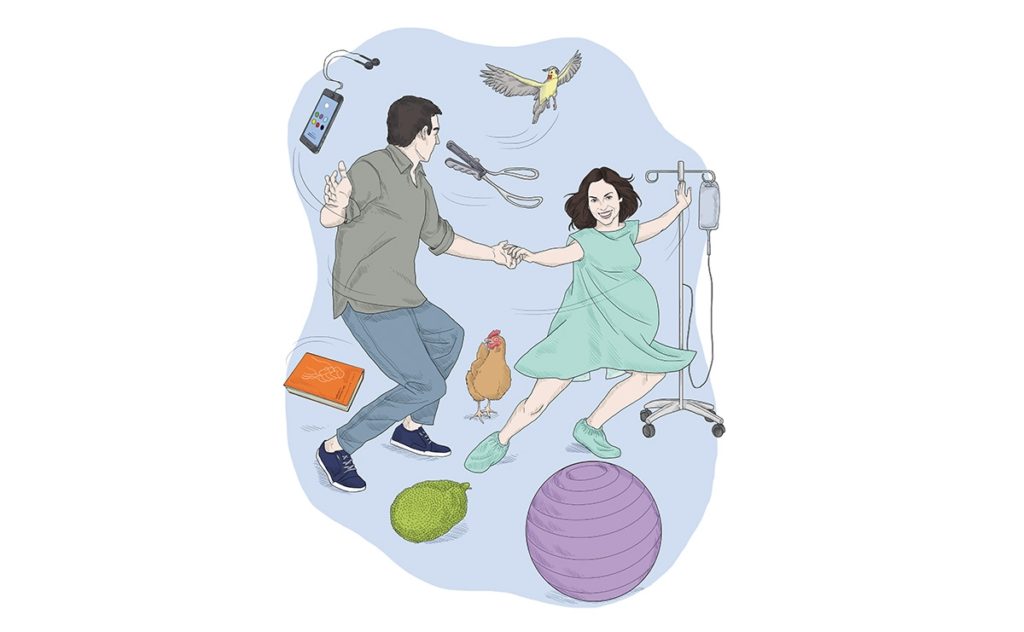

Quando fiquei grávida, meu único desejo com relação ao parto era que fosse realizado da forma mais tranquila possível, sem grandes expectativas. Não sonhava em ter uma experiência mística de contato com o sagrado feminino – digamos, um parto orgástico dentro de uma piscina de plástico –, nem entrar em comunhão com a Mãe Terra abraçando um pé de jaca e mentalizando galinhas poedeiras. Tampouco desejava marcar uma cesárea eletiva em uma data e horário bom para as visitas, antecipando conjunções favoráveis no mapa astral do bebê e um signo compatível com suas futuras pretensões de príncipe ou princesa.

Achei que esse desejo de não planejar o implanejável fosse sensato. Na minha cabeça, eu entraria em trabalho de parto e iria até a maternidade indicada pelo meu convênio, onde seria atendida por um plantonista e teria minha filha como tivesse de ser. Antes, leria um pouco sobre fisiologia do parto, faria uns exercícios de preparação e deixaria pronto um setlist no celular com músicas para animar o evento.[1]

A única concessão que faria em termos de planejamento seria a contratação de uma doula – profissional que dá assistência física e emocional às mulheres no parto. Ela me acompanharia em casa desde o início dos trabalhos, aplicando massagens na coluna lombar para aliviar a dor das contrações e me tranquilizando sobre o andamento do processo. Quando a dilatação estivesse mais avançada, iríamos para o hospital.

O plano fracassou logo nas primeiras conversas que tive com outras gestantes. Fiquei sabendo que, hoje em dia, ter um parto normal com um plantonista na maioria das maternidades privadas de São Paulo era tão improvável que a notícia certamente sairia nos jornais. Aparentemente, até se eu estivesse com dilatação total e o bebê já metade para fora, com as mãos estendidas para cumprimentar a equipe médica, era possível que dessem um jeito de enfiar de volta para fazer a cirurgia. Os números confirmam esse prognóstico: dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde apontam que a taxa de cesarianas nas maternidades privadas de São Paulo chegou a 81,4% em 2017. (Nos hospitais públicos, o número é bem menor: 33,9%.)

Sendo assim, pensei que talvez as minhas chances fossem maiores se eu conversasse com a ginecologista/obstetra que me atendia pelo convênio. Logo nas primeiras consultas, ela disse que, claro, acompanhava partos normais. Com o passar dos meses, porém, o discurso foi sutilmente se transformando. Primeiro, ela afirmou que faria um parto normal se tudo estivesse perfeito no fim da gestação. Depois, diante de algumas perguntas mais específicas, insistiu que ainda era muito cedo para saber. Quando avisei que contrataria uma doula, a Obstetra do Convênio – vamos chamá-la dessa forma – comentou que doulas só eram úteis em partos mais “radicais”. Então ela disse que o meu parto poderia ser normal, claro, mas só se as coisas corressem muito bem, “porque doze horas de parto ninguém merece, né, Vanessa”.

Sempre que a médica queria me convencer de algo e fazer parecer que era a melhor opção para mim, ela baixava os olhos para a minha ficha e repetia o meu nome: “Né… Vanessa?” Porém, eu sabia que doze horas era um tempo normal para um primeiro parto. Por mim, sem problemas; era ela quem não “merecia” aquelas doze horas.

Eu sabia também que obstetras que se incomodam em responder perguntas detalhadas sobre o parto, descartando-as como preocupações excessivas, eram aqueles que esperavam tomar o protagonismo para si. “Deixa que eu me preocupo com isso”, ela disse mais de uma vez, orientando-me a comprar uma cinta pós-parto e calcinhas sem costura “para não pegar no local da cicatriz”. (Mesmo sem perceber, tratava a cesárea como o padrão.) Recriminou meu desejo de não saber o sexo do bebê, pois seria difícil encontrar roupinhas de cor neutra. Mas ficou animada quando eu disse que provavelmente iria pedir anestesia, e repetiu o discurso de que “não tem por que ficar querendo umas coisas muito radicais, né, Vanessa?”.

Felizmente, desde o início de 2015 está em vigor uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que obriga os convênios a fornecer o percentual de cesáreas e de partos normais dos obstetras e hospitais cobertos pela operadora. Pesquisei os números da Obstetra do Convênio e descobri que, dos dez partos que ela acompanhara no ano anterior, oito haviam sido cesarianas. Péssimo sinal. Na consulta seguinte, perguntei por que ela não havia assistido mais partos normais. Apontando para uma pilha de prontuários, ela respondeu que hoje em dia a maioria das pacientes acaba tendo alguma complicação no decorrer da gravidez.

(Aparentemente seu consultório era o epicentro de um poderoso vórtice de anomalias estatísticas. Fiquei de pesquisar o fenômeno em um momento mais oportuno.)

Tudo apontava para um caso clássico de obstetra cesarista, só que devidamente camuflada. Há várias dicas para identificar um desses profissionais. Por exemplo: se o médico nunca desmarca consultas nem se atrasa, provavelmente não acompanha muitos partos normais, que são imprevisíveis; se pede uma quantidade excessiva de ultrassons, talvez esteja procurando problemas; se deixa consultas pré-marcadas só até as 37 semanas de gestação, é porque já está prevendo que a cesárea acontecerá nessa época. Outra dica para detectar um cesarista é olhar o mural de fotos do consultório: se, na maioria dos retratos, o rosto do bebê está invertido em referência ao da mãe, é uma indicação de que o médico faz cesáreas demais. (Mulheres que têm partos normais pegam os filhos logo após o nascimento e os acolhem junto ao rosto ou ao peito, enquanto as que se submetem à cesárea recebem o bebê de ponta-cabeça, geralmente das mãos do médico.)

É verdade que a Obstetra do Convênio parecia racional em muitas coisas e cuidou bem do meu pré-natal. Mas é verdade também que minha gravidez era de baixíssimo risco e seria preciso uma dose extra de criatividade para apontar problemas que me levassem à cirurgia.

**

Sabe-se que o brasileiro é um povo criativo. Nosso país tem a terceira maior taxa de cesáreas do mundo: em 2015, 55,5% de todos os nascimentos foram cirúrgicos. Nesse mesmo ano, os Estados Unidos registraram uma taxa de 32%, ao passo que a Suécia teve 17,4% e a Holanda, 16,6%. Os campeões do mundo são República Dominicana (com 58,1% de cesáreas em 2012) e Chipre (com 56,9% em 2015).

É claro que cesarianas são úteis e salvam vidas em inúmeras situações, como nos prolapsos de cordão e descolamentos prematuros da placenta. Em muitos paí-ses da África, há uma necessidade real de facilitar o acesso a esse tipo de cirurgia, bem como aos cuidados básicos pré-natais. Países com taxas muito baixas de cesárea (República do Níger, com 1,4%, ou Serra Leoa, com 2,9%) possuem taxas maiores de mortalidade materna e perinatal.

Dito isso, segundo a Organização Mundial da Saúde, não há evidências de que taxas de cesárea maiores de 10% em uma dada população contribuam para reduzir os índices de mortalidade da mãe e do bebê. Pelo contrário: a cirurgia pode levar a complicações significativas como infecções, hemorragias, embolia pulmonar, trombose e laceração acidental de algum órgão, como bexiga, uretra e artérias. Não há como prever a reação da paciente à anestesia. Também pode haver problemas de cicatrização que afetarão as próximas gestações: aumentam as chances de ruptura uterina, placenta prévia e descolamento prematuro da placenta. A recuperação é mais longa e muitas vezes dolorosa. Segundo um estudo de 2006 publicado no periódico Obstetrics & Gynecology, o risco de morte materna é 3,6 vezes maior na cesariana em comparação ao parto normal.

Para o bebê, a cesariana implica em um maior risco de distúrbios respiratórios e de retenção de fluido nos pulmões. Uma cesárea eletiva (programada antes que a mulher entre em trabalho de parto) realizada nas semanas 37 e 38 aumenta em 120 vezes o risco de síndrome do desconforto respiratório, em comparação a quando ela acontece nas semanas subsequentes. Pode haver demora para adaptar-se à vida extrauterina, bem como para estabelecer a respiração e manter a temperatura do corpo e as taxas de glicemia. Inúmeros estudos apontam também que a falta de contato com a flora vaginal tem um impacto negativo no sistema imunológico do bebê, favorecendo o surgimento de alergias alimentares precoces, alergias de pele e doenças autoimunes. A longo prazo, ele tem mais chances de desenvolver asma, rinite alérgica, diabete tipo 1 e obesidade.

Por fim, a cesariana também tem apresentado correlações com as altas taxas de prematuros no país (11,5%), pois muitas vezes o procedimento é agendado antes de se atingir a maturidade fetal. As principais sequelas são no neurodesenvolvimento e nas funções pulmonares do bebê. Um estudo de 2010 publicado na Revista de Saúde Pública mostrou que, no Brasil, as taxas de baixo peso ao nascer sobem quando o índice de cesáreas passa de 30%.

É por isso que a OMS recomenda que a cesariana seja feita apenas quando há necessidade médica. Mas, como eu disse, o brasileiro é um povo criativo. Na falta de indicações verdadeiras para a cirurgia, nós inventamos: há mais de dez anos circula pela internet uma compilação (real) de 227 indicações estapafúrdias para a cirurgia. A lista foi organizada pela obstetra Melania Amorim e pela parteira Ana Cristina Duarte, notórias ativistas do parto humanizado, e contou com a colaboração de inúmeros profissionais e das próprias gestantes.

As razões mais comuns para preconizar uma cesariana são: cordão umbilical enrolado no pescoço (a famosa “circular de cordão”), bebê grande demais e cesárea anterior. Nada disso é motivo para agendar a cirurgia.

Mas nossos obstetras vão além das desculpas clássicas e apelam para a absoluta falta de sentido, amparando-se na confiança das gestantes: a lista conta com “alergia a placenta”, “asma”, “assalto”, “prisão de ventre”, “escoliose”, “feto com unhas compridas”, “gengivite” e “zika vírus”. No campo da sinceridade, temos: “Jogo do Atlético vs. Cruzeiro”, “trânsito muito intenso” e “feriado prolongado”. Já no âmbito da redundância, registra-se: “Falta de dilatação antes do trabalho de parto.”

Mas o troféu de inventividade vai para o obstetra que lamentou que a gestante fosse tão alta. Segundo ele, isso significava que possuía o canal de parto muito grande – e o percurso deixaria o bebê exausto. Também cabe aqui congratular o doutor particularmente engenhoso que indicou uma cesariana porque, nas palavras dele, “a evolução tornou o corpo feminino incompatível com o parto”.

**

Ao repetir que o parto poderá ser normal “se tudo estiver perfeito lá no fim da gestação”, médicos como a Obstetra do Convênio invertem a lógica natural das coisas: o parto deveria ser normal a menos que algo dê errado.[2]

Segundo a pesquisa Nascer no Brasil, 66% das brasileiras iniciam a gravidez desejando um parto normal. Ao longo da gestação, porém, ocorre uma mudança de perspectiva que não pode ser explicada apenas por intercorrências clínicas ou obstétricas. No setor privado, a proporção de mulheres que passou a preferir uma cesariana após as consultas do pré-natal alcançou valores superiores a 70%. Como a maioria é acompanhada pelo mesmo médico durante o pré-natal e o parto, há suspeitas de que exista uma orientação clínica para optar pela cirurgia.

Em alguns casos, a ânsia por agendar uma cesariana reflete o desejo dos próprios médicos de facilitar seu trabalho, tornando mais previsível e rentável um processo que parece mesmo antiquado. No parto normal, a paciente sofre, sangra ou grita por horas a fio só para obter um resultado que poderia ser alcançado em menos de uma hora, de forma mais limpa, educada e a tempo de o médico ir jantar em casa. Considerando a remuneração paga pelos convênios para o parto vaginal, não compensa passar tanto tempo com uma única paciente quando se poderia estar atendendo várias mulheres no consultório ou efetuando múltiplas cirurgias. Em comparação ao parto vaginal, a cesariana é um procedimento muito mais “seguro” para os obstetras.

Para os hospitais privados, a cesárea também é mais lucrativa, já que eles recebem um repasse maior dos planos de saúde, o centro cirúrgico ganha em rotatividade e é possível maximizar o uso dos leitos com o planejamento antecipado das cirurgias eletivas. Há mais gastos (reembolsáveis) com material hospitalar, anestesia, equipamentos e remédios, além de haver um aumento no tempo de internação e nas admissões na UTI neonatal.

Para completar esse quadro, vivemos em uma sociedade que procura desencorajar as mulheres e fazê-las duvidar de que são capazes de parir. Enquanto, nos consultórios, mês após mês, a paciente se depara com um possível problema a mais, nos filmes e séries de tevê, o parto normal é caricatural, selvagem e melodramático. Não raro se traduz em cenas impactantes que ocorrem em quartos sujos de cenários pós-apocalípticos, ou em situações extremas nas quais a grávida precisa roer o cordão com os dentes. É comum, aliás, que o bebê seja um alienígena ou o demônio.[3]

Também nas novelas, segundo um estudo de Claire Stanton, da Universidade Princeton, o parto vaginal é retratado “como um evento doloroso, traumático e primitivo, enquanto a imagem do parto cesariana é calma, controlada e moderna”.

Essa ideia já está tão consolidada no imaginário que, sempre que uma gestante diz que deseja ter o filho de forma natural, as pessoas comentam: “Que coragem!”, e se põem a narrar a história de uma concunhada que estava assistindo à tevê quando começaram as contrações, o cordão umbilical entrou em prolapso e todos morreram. Algo que no passado era comum se tornou um evento temerário, restrito às mulheres mais fortes ou mesmo inconsequentes. Um dos últimos causos que a Obstetra do Convênio me contou foi de uma paciente que chorou de dor e acabou implorando pela cesárea. “É comum que, chegando a hora, elas não aguentem”, comentou.

**

A gota d’água foi quando a Obstetra do Convênio disse que sempre fazia episiotomias. “Faço mesmo”, ela repetiu, parecendo se gabar do fato. O termo se refere ao corte realizado na região do períneo com o objetivo de ampliar o canal de parto e supostamente facilitar a passagem do bebê, minimizando o risco de lacerações.

O procedimento foi bastante utilizado no passado, mas entrou em declínio nas últimas quatro décadas, quando estudos mostraram que não havia evidências científicas de seus benefícios. Não só isso: constatou-se que a episiotomia de rotina pode levar a lacerações mais graves e até à disfunção do assoalho pélvico. Uma revisão sistemática Cochrane de 2017 concluiu que a prática indiscriminada da episiotomia resultou em um número maior de mulheres com traumas graves na região da vagina e do períneo. O estudo comparou a episiotomia de rotina à episiotomia seletiva – ou seja, realizada apenas quando há necessidade, como em partos com fórceps.

No início de 2018, a OMS lançou um excelente manual chamado Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience [Cuidados Intraparto para uma Experiência Positiva de Parto], no qual é categórica em não recomendar o uso liberal desse procedimento, acrescentando que, nos dias de hoje, “não há nenhuma evidência para corroborar a necessidade da episiotomia nos cuidados de rotina”.

A despeito de tudo isso, no Brasil, as episiotomias ainda são executadas em 53,5% dos partos vaginais, segundo a pesquisa Nascer no Brasil, da Fundação Oswaldo Cruz. O manual da OMS chega inclusive a citar as altas taxas no país, e alega que “o uso rotineiro ou liberal da episiotomia pode estar ligado à excessiva medicalização [do parto], com o fundamento de garantir lucros financeiros para os profissionais”. Muitos obstetras se referem a essa intervenção cirúrgica como “um piquezinho” ou “um cortezinho”, na tentativa de torná-la tão inocente quanto uma picada de injeção.

Diante da minha cara de paisagem, a Obstetra do Convênio me explicou que a “episio” era indispensável em um parto vaginal, do contrário meu períneo jamais seria o mesmo. “Tem gente que diz que os músculos voltam ao lugar, mas não voltam!”, ela garantiu.

Como eu não estava disposta a ter minhas partes íntimas cirurgicamente retalhadas só por uma questão de hábito, resolvi que era hora de buscar uma alternativa à Obstetra do Convênio. Mas entre os médicos que se dedicavam ao parto humanizado, poucos topavam atuar no hospital que o meu plano de saúde cobria, o Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo. O estabelecimento tem uma das taxas de cesárea mais altas da cidade: em 2017, 87,8% dos nascimentos por lá foram cirúrgicos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

(Por e-mail, a assessoria de imprensa do Grupo Santa Joana declarou que o hospital é um centro de alta complexidade focado em gestação de alto risco, prematuridade e bebês de alto risco. “Por isso, gestantes com complicações materno-fetais são avaliadas com máximo rigor para que o desfecho de uma gravidez com intercorrências seja de sucesso. Em decorrência dessas complicações, a indicação médica é uma cesariana, buscando preservar a saúde e a segurança do binômio.”)

Depois de muito procurar, acabei encontrando uma médica – vamos chamá-la aqui de Obstetra Humanizada – que estava credenciada nesse hospital. Ela atendia em um bairro nobre e cobrava 500 reais pela consulta. Àquela altura, eu já estava com 25 semanas de gestação – das quarenta geralmente previstas.

Logo na entrada, expliquei que não queria contratar uma equipe multidisciplinar para o parto. Não só por ser muito caro, mas porque não queria ter tanta gente estranha ao meu redor. Se pudesse escolher, gostaria de ter um parto calmo, reservado, sem precisar mobilizar meia dúzia de profissionais em um grande espetáculo de parturição. Falei que gostaria de ter anestesia à disposição, que estava desempregada e não tinha condições de bancar um parto gourmet, que não queria que tudo isso fosse um fator de ansiedade e que, apesar da minha depressão de tantos anos, estava me sentindo ótima e animada com a gravidez.

Voltei para casa arrasada. Contrariando as expectativas, a Obstetra Humanizada mal pareceu ter me escutado. Disse que fazia questão de trabalhar com uma enfermeira e pediu para a secretária me passar um orçamento com muitos zeros à direita. Só ela cobrava quase 10 mil reais, ou 250 laudas,[4] para acompanhar o parto. A enfermeira, mais 87 laudas. A lista completa contava com um anestesista, uma pediatra da sala de parto, uma pediatra de visitas e um médico auxiliar. A despesa total com a equipe chegava quase aos 25 mil reais, e sem a doula. Também me informou que eu deveria marcar consultas quinzenais em alternância entre ela e a enfermeira, o que acrescentaria ainda mais zeros a essa conta.

Indiferente à minha disposição de seguir inflando sem grandes preocupações, me recomendou fazer exercícios aeróbicos e sessões de fisioterapia para o assoalho pélvico. Além disso, mandou que eu cortasse todo o açúcar da dieta. Disse que comer doces afetaria o sistema nervoso do bebê, e deu a entender que eu seria responsável pelo distúrbio de ansiedade que minha filha carregaria pelo resto da vida, caso eu insistisse em tomar sorvete.

Como se não bastasse, pediu um teste de curva glicêmica, que é feito pelos laboratórios apenas na parte da manhã. Respondi que tenho um caso severo de atraso de fase do sono (distúrbio do ritmo circadiano que afeta todo o metabolismo, sobretudo o ciclo vigília-sono), o que significa que só consigo dormir naturalmente por volta das seis da manhã. Fui recebida com o costumeiro “arrã”. Tentei ser positiva e comentei que devia haver algum laboratório que fizesse esse exame à tarde. Ela disse que não, e acrescentou que era um exame imprescindível. Numa última tentativa de entabular um diálogo, perguntei se fazia sentido submeter um organismo de metabolismo vespertino extremo, que acorda lá pelas três da tarde, a um exame de tolerância a glicose que ocorre só até as onze da manhã. Provavelmente teríamos um resultado inválido. Ela deu de ombros mentalmente e me entregou o pedido de exame.

Nunca mais voltei ao consultório. Saí de lá destroçada, com a sensação de que estava fazendo tudo errado e que jamais seria capaz de parir – não sem contratar um séquito de médicos, obstetrizes, enfermeiras, doulas, pediatras, anestesistas, tocadores de bongô, massoterapeutas, astrólogos, contadores de história, mágicos, equilibristas e uma calopsita adestrada chamada Odete que seria responsável por manter a moral da equipe. Assim como a Obstetra do Convênio, a Obstetra Humanizada também tinha problemas de audição e sabia exatamente o que era melhor para mim – a diferença é que ela cobrava muito mais caro para revelar.

Feito uma amante arrependida, decidi retornar aos braços da Obstetra do Convênio, e quem sabe até deixar marcada uma cesárea.

**

Nos hospitais públicos de São Paulo, as taxas de cesárea são bem menores que na rede privada: em 2017, um em cada três nascimentos foi cirúrgico. Ainda assim, os números enganam, já que um parto normal não é necessariamente um parto humanizado. E pode ser ainda pior do que uma cesariana eletiva realizada antes do tempo e sem justificativa plausível.

Segundo um estudo de 2010 divulgado pela Fundação Perseu Abramo, 27% das gestantes atendidas na rede pública relataram ter sofrido violência obstétrica, sendo que na rede privada essa taxa foi de 17%. Também em 2010, uma pesquisadora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), Janaína Marques de Aguiar, constatou a banalização dos abusos nesses locais. Em sua tese de doutorado, intitulada “Violência institucional em maternidades públicas”, ela conta que a maioria das entrevistadas relatou experiências de maus-tratos ocorridos com elas ou com pessoas próximas a elas, revelando um consenso em seu meio social de que isso é comum. Elas foram unânimes em dizer que, nas maternidades públicas, se a mulher fizer “escândalo”, ela será maltratada – isso lhes chega a ser dito pelos próprios profissionais de saúde. A ideia da obediência e da resignação como uma característica esperada das pacientes é apontada por vários estudos. No caso das mulheres que frequentam o SUS, é como se elas não tivessem escolha.

O termo “violência obstétrica” se refere a qualquer ação ou intervenção praticada sem o consentimento informado da mulher, em desrespeito à sua autonomia e integridade física e mental. Pode ocorrer no pré-natal, no parto, no pós-parto, na cesárea e no abortamento.[5] Inclui toda sorte de procedimentos executados à revelia da paciente e contra as mais recentes evidências científicas, como a episiotomia de rotina, o descolamento artificial de membranas, a administração indiscriminada de ocitocina, a obrigatoriedade da posição litotômica, entre outros. Também engloba a negligência no atendimento, a discriminação racial e social, os abusos sexuais e a violência verbal (gritos, zombarias, constrangimentos, insultos, infantilização, maus-tratos, humilhação, coação, ameaças).

A despeito da concretude dos casos, sua terminologia ainda é polêmica. Em um parecer de outubro de 2018, o Conselho Federal de Medicina (CFM) repudiou o termo “violência obstétrica”, que considera uma agressão contra a medicina e à especialidade de ginecologia e obstetrícia. Diz que o uso dessa expressão contém uma “agressividade que beira a histeria”.

Em 2012, a rede de mulheres Parto do Princípio entregou um dossiê para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência Contra as Mulheres. Sob o título “Parirás com dor”, o documento reúne relatos de violência obstétrica em estabelecimentos públicos e privados no Brasil. São histórias de mulheres tratadas como se fossem coisas por profissionais que mal olham para elas, limitando-se a abrir suas pernas e fazer exames “assim, como quem enfia o dedo num pote ou abre uma torneira” – nas palavras de uma gestante atendida num hospital público de Belo Horizonte.

Uma das violências mais comuns é a realização da episiotomia sem o consentimento da paciente. Alguns médicos vão além e incluem no pacote básico do parto normal o chamado “ponto do marido”, um ponto extra realizado ao término da sutura para deixar a vagina mais apertada e supostamente aumentar a satisfação sexual masculina. Isso ocorre em detrimento da saúde da paciente, pois pode haver lesão de nervos da área, perda de elasticidade, estreitamento excessivo e infecção. Não são poucas as mulheres que alegam ter passado a sentir dor nas relações sexuais, algo que pode durar o resto da vida. Por vezes, tais procedimentos são realizados sem analgesia e mesmo quando a paciente informa sua recusa. “Quem manda aqui sou eu”, declararam alguns dos médicos citados no dossiê.

“No caso brasileiro, a questão da episiotomia é marcadamente um problema de classe social e de raça”, escreveu Simone Diniz, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, com pós-doutorado em saúde da mulher. “Enquanto as mulheres brancas e de classe média, que contam com o setor privado da saúde, em sua maioria serão ‘cortadas por cima’ na epidemia de cesárea, as mulheres que dependem do SUS (mais de dois terços delas) serão ‘cortadas por baixo’, passarão pelo parto vaginal com episiotomia.” Em certos casos, a incisão é tão grosseira que é chamada jocosamente de “cesárea de vagina”, “hemibundectomia lateral direita” ou “AVC vulvar” (nos casos em que faz a vulva e a vagina ficarem tortas).

Uma ex-funcionária de uma maternidade em Vitória (ES) conta, no dossiê da rede Parto do Princípio, que uma vez assumiu o plantão e encontrou três puérperas chorando de dor. Ao consultar seus prontuários, descobriu que todas tiveram parto normal com episiotomia, mas que não foi prescrita nenhuma medicação para dor, pois o médico dizia que “normal não dói, é coisa da cabeça delas”.

Também é considerada violência obstétrica a violação de direitos garantidos por lei à gestante, como a presença de um acompanhante no pré-parto, parto e pós-parto imediato (tanto em hospitais públicos quanto privados). Muitos estabelecimentos impedem sua entrada sob as mais variadas justificativas, como falta de estrutura, regras internas e “o médico não deixou”. Outros consideram a presença do acompanhante um privilégio, ou passam a restringi-la cobrando taxas, barrando acompanhantes do sexo masculino ou estipulando um tempo máximo de permanência.

Alguns profissionais usam falsos argumentos fisiológicos para justificar violências. Uma enfermeira mencionada na tese de Janaína Aguiar declarou que a ocitocina – hormônio produzido durante o trabalho de parto – “meio que enlouquece”. Uma colega concordou: “A gente sabe que gestante, parturiente, puérpera, não têm a compreensão tanto quanto a nossa. É normal, é fisiológico. Então, assim, você vai repetir dez vezes e vai ter que repetir, e ela pode não compreender aquilo da forma que você acha que uma pessoa vai estar compreendendo. Ela tem uma diminuição no raciocínio e no entendimento.”

Na pesquisa de 2010 Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado, da Fundação Perseu Abramo, 10% das entrevistadas afirmam que a equipe médica negou ou deixou de oferecer algum tipo de alívio para a dor durante o trabalho de parto, e 9% dizem que não foram informadas sobre algum procedimento que estava sendo realizado. Ao todo, 23% ouviram algum despropósito, como: “Se gritar eu paro agora o que estou fazendo e não vou te atender” ou o já clássico: “Na hora de fazer não gritou.”[6]

Não raro, vítimas de violência obstétrica descrevem algum tipo de abuso sofrido durante o parto e, ao fim do relato, contemporizam com a frase: “É assim mesmo.” Ou seja: a violência é encarada como algo natural e até esperado.

**

Uma das implicações mais insólitas de estar grávida é a necessidade de redigir um documento – o plano de parto – enumerando todas as intervenções que você não quer que sejam realizadas sem o seu consentimento. O plano de parto é previsto pela OMS e está na lista de práticas comprovadamente úteis e que devem ser encorajadas, conforme o guia Care in Normal Birth [Cuidados no Parto Normal], de 1996. Segundo diretrizes publicadas pelo Ministério da Saúde em 2017, cabe aos profissionais de saúde ler e discutir o plano da gestante, levando em consideração as condições para a sua implementação. Não é um documento obrigatório, mas cada vez mais recomendável.

Redigi o meu plano ao completar trinta semanas de gestação, munida do manual da OMS (Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience) e de alguns modelos disponíveis na internet. Os itens foram divididos em: “Trabalho de parto”, “Parto”, “Pós-parto”, “Cuidados com a criança” e “Caso a cesárea seja necessária”.

O principal objetivo do documento é registrar a recusa a uma série de intervenções de rotina condenadas pela OMS e pelo Ministério da Saúde, mas que ainda são realizadas nos hospitais brasileiros. Uma delas é a manobra de Kristeller, que ocorre quando o médico pressiona o fundo do útero da gestante com as mãos a fim de forçar a saída do bebê. Não há evidências científicas suficientes para apoiar esse procedimento, que pode acarretar lesões graves como ruptura uterina, fratura de costelas, dano ao esfíncter anal e traumatismo craniano no feto.[7] Outra é a administração de soro com ocitocina, uma prática comum para acelerar o trabalho de parto, mas que pode provocar contrações bem mais dolorosas e gerar outras complicações, como alteração dos batimentos cardíacos do bebê, hemorragia e ruptura do útero.[8]

Em geral, as maternidades pedem que a gestante assine um termo de consentimento com dizeres genéricos que por vezes retiram sua autonomia de recusar certos procedimentos. O Hospital e Maternidade Santa Joana tem um Termo de Esclarecimento e Consentimento Livre e Informado para Parto, que as gestantes devem assinar na pré-internação. Dois itens são:

“Também fui informada de que em se tratando de parto normal poderá ser realizado, a critério do médico assistente, um corte na minha vagina e vulva (parte externa da vagina) chamado de episiotomia, para ajudar na saída do bebê. [grifo meu]

[…] Sobre o medicamento ocitocina, em regra geral, é usado para corrigir a dinâmica do trabalho de parto sob a responsabilidade do médico obstetra, ou seja, a administração deste fármaco pode corrigir falhas na contração uterina e consequentemente ajudar na dilatação do colo uterino. Poderá ou não ser utilizado após a avaliação do médico responsável.”

Por isso é necessário que a gestante torne explícitas suas preferências em seu plano de parto, do contrário terá dado carta branca aos profissionais do hospital, que podem ou não ser criteriosos. Também convém deixar por escrito as seguintes recusas: rompimento artificial da bolsa (outra forma de acelerar o trabalho de parto), lavagem intestinal (desnecessária) e raspagem dos pelos pubianos (idem). Entre as recomendações de boa conduta que precisam ser mencionadas estão o clampeamento[9] tardio do cordão umbilical e o contato pele a pele imediato com o bebê.

A parturiente deve imprimir o documento com antecedência e deixar uma das vias com a maternidade. Pode ocorrer, porém, que o estabelecimento se recuse a protocolar a entrega. Foi o caso do Santa Joana. Uma funcionária me orientou, por e-mail, a trazer o papel no dia do parto e entregá-lo à equipe que faria o primeiro atendimento. Mas era impossível prever em que condições eu chegaria ao hospital. Além disso, eu já sabia que seria obrigada a assinar um termo de consentimento genérico, e que dificilmente teria energia para exigir alterações.

Por e-mail, a assessoria de imprensa do hospital explicou: “Entendemos que o plano de parto é uma carta de intenções particular para atendimento durante o trabalho de parto e não é rotina hospitalar o protocolo deste instrumento. Contudo, para as gestantes que desejam sanar dúvidas, discutir e pontuar cada um dos itens do plano de parto, há a possibilidade de agendar uma conversa com os especialistas do Programa Consciência Obstétrica.” No entanto, essa alternativa não me foi oferecida.

Por isso, achei mais seguro encaminhar o plano de parto via notificação extrajudicial. No texto, são citados dois artigos do Código de Ética Médica: o de número 31, segundo o qual é vedado ao médico “desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte”. E o artigo 24, que o proíbe de “deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo”.

Convém ressaltar que, em geral, o problema das intervenções médicas no trabalho de parto não está nas intervenções em si, mas no fato de serem realizadas de forma rotineira, mesmo sem indicação real. Isso pode gerar complicações que, por sua vez, levam à inevitabilidade de outras intervenções, num efeito cascata. Um processo fisiológico se torna rapidamente patológico, exigindo a atuação imperativa dos obstetras. Um exemplo: uma gestante dá entrada no hospital em trabalho de parto. É deitada na maca e recebe o famigerado “sorinho”. A ocitocina sintética intensifica as contrações, aumentando a dor. Ela pede analgesia. Após receber o duplo bloqueio, é proibida de comer e beber água. Começa a se sentir debilitada. O fato de estar deitada prejudica ainda mais a evolução do parto. Ela fica sem forças para o expulsivo, e por isso o médico precisa entrar com fórceps. Isso justifica a realização de uma episiotomia. É assim que um parto de baixo risco se torna um parto instrumentalizado e repleto de urgências. Essa mulher vê multiplicadas as suas chances de intercorrências atuais e futuras. O bebê, idem.

**

Algumas amigas haviam tido ótimas experiências em casas de parto vinculadas ao SUS, como a Casa Ângela e a Casa de Parto de Sapopemba, mas nesses locais não há opção de pedir analgesia, então, para mim, estavam fora de questão. Também não me agradava a ideia de parto domiciliar, ainda que eu seja favorável à regulamentação dessa alternativa para as gestantes de baixo risco que assim o desejarem.

De modo que retornei ao consultório da Obstetra do Convênio, que me esclareceu que não seria necessário realizar o exame de curva glicêmica porque meus exames de glicose e hemoglobina glicosada estavam excelentes. Por via das dúvidas, passei em consulta com um endocrinologista, que disse o mesmo. E confirmou as minhas suspeitas: se o exame fosse imprescindível, não faria sentido – no meu caso – realizá-lo de manhã.

Na saída, fiquei pensando sobre a insistência de várias amigas que me diziam ser essencial encontrar um obstetra no qual eu confiasse 100%. Muitas também recomendavam contratar uma equipe multidisciplinar, dessas que cobram o equivalente à tradução de um épico hindu. Achava isso um contrassenso. Afinal, o movimento de humanização busca justamente retomar o protagonismo das mulheres no parto, enxergando-o como um processo fisiológico que respeita o tempo de nossos corpos, em oposição a um evento patológico e medicalizável. Confiar cegamente em um profissional é bem o que ocorre no modelo cesarista.

Hoje entendo que essa demanda por um obstetra confiável e por uma equipe dos sonhos faz sentido em um país onde a violência obstétrica é vista como natural e as taxas de cesárea são estratosféricas. Ainda assim, eu, que não confio 100% nem na minha própria mãe,[10] pretendia fugir ao máximo dessa dependência. Por isso redigir o plano de parto foi um passo tão importante: agora eu sabia exatamente o que queria, o que não queria e por quê.

Em todo caso, resolvi marcar uma consulta com outra obstetra adepta do parto humanizado. E assim conheci a dra. Larissa de Freitas Flosi – uma ilha de sensatez num oceano de mecônio. Ela ouviu as minhas angústias e me tranquilizou. O preço da consulta era acessível e ela cobraria menos de cem laudas para acompanhar o parto. Não me impôs suas opiniões, respeitou as minhas preferências e não me deixou neurótica. Pediu uns poucos exames, disse que estava tudo bem e se comprometeu a me atender em horários alternativos que combinassem com o meu distúrbio do sono.

Àquela altura, eu já estava com 31 semanas. Foi a primeira vez que saí tranquila de uma consulta: eu sabia que agora tinha chances de conseguir um parto respeitoso sem precisar vender uma córnea. Pouco depois, escolhi uma enfermeira obstétrica para ir à minha casa quando as dores começassem. E assim tudo se encaminhou.

As semanas seguintes foram tranquilas, sem grandes preocupações além de adiantar uns trabalhos e assistir a todas as temporadas da série Call the Midwife. Veio o marco das 37 semanas, que é quando a OMS considera que a gestação chegou a termo; o bebê não é mais classificado como prematuro se nascer a partir dessa data.

O tampão mucoso caiu enquanto eu tomava banho, logo após completar 38 semanas. É um dos primeiros sinais de que o trabalho de parto está se aproximando; trata-se de uma substância gelatinosa que é produzida durante a gestação e serve como “rolha” para proteger o útero de bactérias. Ele se desprende quando tem início a abertura do colo uterino, mas isso não significa que o trabalho de parto irá começar de imediato.

Quando eu estava entrando na quadragésima semana, a enfermeira que eu escolhera avisou que não poderia mais me acompanhar. Em cima da hora, com quarenta semanas e um dia de gestação, passei em consulta domiciliar com a enfermeira obstétrica Natália Fachini Meschiatti. Naquele sábado, ela me examinou e disse que estava tudo bem. Antes de ir embora, me passou a receita de um chá mexicano com cacau, canela, pimenta, alecrim, folha de abacateiro e gengibre, que teoricamente ajudava a induzir o trabalho de parto.[11]

Nem tivemos tempo de assinar um contrato.

**

Comecei a me sentir esquisita no dia seguinte, 24 de junho de 2018, domingo, às dez e meia da manhã.

Eu havia tomado o chá gosmento na noite anterior e passara a madrugada lendo. Às sete da manhã, terminei uma reportagem da revista The New Yorker sobre um restaurante nas ilhas Faroe e fui deitar. Acordei poucas horas depois me sentindo indisposta. Quando fui ao banheiro, notei um pouco de sangue vermelho-vivo na calcinha. Até então só tivera um incessante escape marrom por causa de um exame de toque que fizera na semana anterior, e por isso fiquei um pouco apreensiva com a mudança de cor. Mas não queria por nada nesse mundo estar nos pródromos (início do trabalho de parto) àquela hora da manhã, não depois de só dormir três horas, de modo que voltei para a cama e me concentrei em não parir.

É claro que não consegui pegar no sono. Pouco depois, abri a porta do quarto feito um espectro e meu marido estranhou – eu só me levantaria àquela hora por um motivo, e tudo indicava que ele já estava a caminho.

Às 11h56 mandei uma mensagem de WhatsApp para a dra. Larissa: “Estou com cólica e começando a sentir umas contrações, acho, um pouco doloridinhas.” Ela sugeriu que eu tomasse um Buscopan e tentasse dormir um pouco – o remédio poderia dar uma amenizada nas contrações de preparo, mas não seria capaz de segurar o trabalho de parto. Sobre o sangue, ela disse que podia ser o colo do útero começando a dilatar.

Pedi para o meu marido comprar o remédio e fiquei assistindo à partida entre Japão vs. Senegal pela Copa do Mundo. Uns dez minutos depois, mandei uma mensagem para a enfermeira Natália dizendo que a dor havia aumentado “um pouco”. Às 12h28, anotei no celular: “Já estamos com 1 a 0 para o Senegal. Vi um urubu pousar no prédio da frente.” Às 12h34, nova observação: “Gol do Japão. A princesa aplaude.”

Enquanto esperava no sofá, debaixo do cobertor, fiquei reparando nos torcedores nas arquibancadas e pensei que devia ser ótimo não sentir nenhuma dor. Foi um dos meus primeiros sintomas de trabalho de parto: invejar quem levava uma vida normal e não estava sentindo o próprio corpo se alargar brutalmente para a passagem de uma pasta de dente muito maior do que a abertura do tubo.

Meu marido voltou com o remédio e eu comentei que o lateral Yuto Nagatomo tinha nome de monstro de filme de terror. Ele não prestou muita atenção. “Godzilla vs. Nagatomo”, repeti, ainda bastante afeita à prática de gracejos. Tomei o comprimido de Buscopan com uma xícara de chocolate quente, um copo de suco de laranja e meio pão com manteiga.

Às 13h10, tive diarreia e informei à enfermeira Natália que as dores estavam aumentando. “Mas ainda está esquisito, pois dura muito pouco e vem de forma bem aleatória”, completei. Ela perguntou se eu estava sentindo a barriga contrair e se o bebê estava se mexendo normalmente. Eu não sabia responder direito a nenhuma dessas questões. “Acho que podem ser os pródromos”, ela comentou. Tentei não entrar em pânico. Se aquilo era só o início, então talvez a cesariana não fosse má ideia.

De volta ao meu posto no sofá, comecei a me virar de um lado para o outro, agoniada. Resolvi pedir para meu marido tomar banho e deixar tudo pronto para sair, caso fosse necessário correr para o hospital. Gigio hesitou por um segundo e comentou, imperturbado: “Estou pensando em dar uma aspirada na casa antes.” Eu respondi, com a delicadeza que o momento exigia: “Eu vou é aspirar a sua fuça.”

Ele foi para o banho.

Às 13h42, eu já estava acocorada na bola de pilates e não encontrava posição que aliviasse. Entrei no chuveiro morno. A bola não cabia dentro do boxe. A sensação era simplesmente esquisita, como de uma cólica menstrual bem intensa. Mas não conseguia distinguir as contrações do trabalho de parto, tal como me haviam descrito: dores no baixo-ventre que irradiam das costas para a frente, bem espaçadas e com duração definida. E uma barriga que se contrai por inteiro.

Ainda assim, às 13h45, abri o aplicativo de smartphone Contraction Timer, que serve para calcular a duração das dores e o intervalo entre elas. Decidi simplesmente segurar o botão start enquanto estivesse com muita dor, e soltar quando já fosse possível respirar um pouco. A primeira contração registrada durou 47 segundos. Após uma pausa de 3 minutos e 45 segundos, veio outra, que durou 55 longos segundos. Depois se seguiram mais 2 minutos e 19 segundos de folga. O padrão continuou mais ou menos assim: contrações de trinta a quarenta segundos, seguidas por intervalos de três a quatro minutos. Repassei as informações para a enfermeira por WhatsApp e acrescentei, às 13h59: “Tá bem ruim. Não sei, viu.” Quatro minutos depois, para a dra. Larissa: “Não tá legal, não… Tô meio desnorteada.” E na sequência: “Tá vindo toda hora, muito forte. Tô quase indo pro hospital pedir todas as intervenções possíveis.”

Meu colo do útero só podia estar se alargando feito uma bexiga – e numa velocidade espantosa – porque às 14h11 eu digitei para a enfermeira Natália: “Vem pra cá, por favor. Tô quase vomitando.” Em seguida: “Tá sangrando mais.”

E para a médica, simplesmente: “Socorro.”

Fiz apenas nove anotações no Contractions e desisti às 14h18, quando se tornou impossível continuar segurando o celular. Voltei para o chuveiro e fiquei por lá, com a água batendo nas costas, apoiada na borda da vidraça que dá para a rua e tentando respirar fundo nos intervalos. O aplicativo tem uma aba para classificar a intensidade da contração, o que é nitidamente inútil: a certa altura, é impossível continuar registrando o que quer que seja. Um aplicativo mais proveitoso traria apenas o aviso: “Se você consegue digitar qualquer coisa no celular é que ainda não dilatou o suficiente. Tente novamente mais tarde.”

Como não temos carro, pensamos em pegar um táxi até o hospital, mas não me agradava a ideia de vomitar na nuca do taxista. Às 14h17, pedi para Gigio ver quanto tempo a enfermeira levaria para chegar. Natália respondeu: 45 minutos. (Acabou demorando uma hora, pois eu moro longe.) A dra. Larissa queria saber como eu estava e meu marido respondeu: “Assustada com a dor. O sangramento não dá para ver direito por causa do chuveiro, mas não deve estar forte.”

Às 14h40, vomitei tanto que entupi a pia. Depois tive mais diarreia. O domingo lá fora estava esplendoroso, mas eu olhava pela janela do banheiro e só pensava em anestesia. A enfermeira ia avisando quanto tempo faltava para chegar, o que na minha cabeça demorou algo entre três meses e quatro anos. Não me surpreenderia se o meu reflexo no espelho já tivesse cabelos brancos.

Natália chegou às 15h20 e foi me examinar. “Quando foi que a bolsa rompeu?”, ela perguntou. “A bolsa rompeu?”, respondi, intrigada. Provavelmente tinha sido durante o banho e eu nem percebi. Ela ficou em silêncio por um tempo e por fim indagou, de forma meio redundante: “Quer saber com quanto de dilatação você está?” Respondi que sim. “Sete para oito”, ela disse, tirando as luvas de látex.

Era hora de correr para o hospital.

Depois disso, as coisas ficaram meio nebulosas. Lembro de dizer que eu iria tomar um banho, no que fui gentilmente dissuadida. Lembro de ver, incrédula, Gigio pegando às pressas um shampoo e um chinelo, e botando outras coisas na mala. Lembro de passar pelo portão do prédio debaixo de um sol forte e ficar aliviada de saber que Natália havia estacionado bem na frente; entrei no banco de trás, estendi um lençol para forrar o assento, abri a janela e saímos.

O percurso durou aproximadamente meia hora. Abracei o banco da frente e tentei respirar como foi possível. No caminho, populares corriam com roupas de ginástica e tomavam sorvete. O domingo de sol parecia injusto aos olhos daquela notívaga morta de sono e em pleno trabalho de parto. Naquele momento, eu daria tudo para ser qualquer outra pessoa do mundo; alguém que pudesse pensar em outra coisa que não fosse naquela dor.

Por fim, chegamos ao hospital, mas ficamos parados atrás de um manobrista que tentava decidir alguma coisa calmamente. Natália meteu a cabeça para fora da janela e gritou: “Emergência! Trabalho de parto!”, o que foi realmente épico. O manobrista hesitou por um instante, como se aquilo fosse surpreendente, e tirou o carro do caminho. Um segurança apareceu correndo com uma cadeira de rodas. (Nome do filme? Um Parto Muito Louco.) Ele disse que me levaria até o Pronto Atendimento, mas que Gigio e a enfermeira teriam de passar antes na recepção. Eles protestaram. O segurança disse que eram normas do hospital e assim nos separamos.

Seguiu-se um preâmbulo desesperador e de puro nonsense: eu e o segurança ficamos parados por cinco minutos à espera do único elevador que estava funcionando. Quando as portas enfim se abriram, uma família alegre saiu de dentro carregando delicadas lembrancinhas de nascimento. Um homem com uma criança também aguardava para subir, mas o elevador era pequeno e ele achou prudente me deixar ir primeiro. Eu chorava de dor, cobrindo o rosto com as mãos.

Entramos direto no pronto-socorro por uma porta dos fundos, e ainda deu tempo de apavorar todas as gestantes que aguardavam no setor dos exames. O elevador havia demorado tanto que, àquela altura, Gigio e Natália já estavam no corredor me procurando freneticamente. (Eles subiram pelas escadas.) Calculo que passei no posto de enfermagem para a triagem, que aconteceu às 15h58, segundo o meu prontuário. Temperatura: 36 graus. Pressão: 13 por 7. Score de dor: 8 de 10. Pulseira: cor de laranja (muito urgente). Histórico: “Paciente refere que hoje pela manhã iniciou quadro de dor e sangramento, aguardou em casa fase ativa do trabalho de parto. Doula [sic] refere que está com 8 centímetros.”

Na sequência, entramos todos em um consultório e fomos atendidos por uma obstetra plantonista às 16h01. Ela me pediu para tirar a roupa a fim de proceder ao exame de toque. Entrei no banheiro, onde tive vontade de me agachar para fazer cocô. Passados uns poucos segundos, ela abriu bruscamente a porta e me mandou sair de lá, pois não me deixaria ter o bebê na privada. Como sou obediente, larguei minhas roupas e os tênis no chão – só fui descobrir o que foi feito deles quase doze horas depois – e subi na maca para o exame. Fui colocada em litotomia. A obstetra relatou um colo fino com 9 centímetros de dilatação.

Haviam se passado apenas quatro horas entre as contrações “um pouco doloridinhas” do meio-dia até o momento em que fui levada ao pronto-socorro numa cadeira de rodas, chorando como se estivesse sendo devorada por um urso. Uma evolução surpreendentemente rápida para um primeiro parto. Depois de carimbar a minha ficha, a médica plantonista informou que eu seria transferida para uma das três suítes LDR (Labor and Delivery Room), com estrutura para partos normais. No Hospital Santa Joana, essas salas são equipadas com uma banheira, uma bola de pilates, uma banqueta especial de parto, uma cadeira de balanço e uma barra fixa (ou escada de Ling).

Mais uma vez me separei de Gigio e Natália, que foram retirar a paramentação cirúrgica e guardar seus pertences nos armários. Antes de sair, Natália me disse que a dra. Larissa já estava no hospital.

**

Fui encaminhada (sozinha, e ainda chorando) para a LDR2, onde me depositaram numa cama e puncionaram a minha mão esquerda. Perguntei o que estavam fazendo, e as enfermeiras responderam que estavam instalando um acesso venoso para a colocação de soro. Eu disse que não queria soro – pensei imediatamente em ocitocina sintética –, mas eles já haviam furado e deixaram o acesso pendurado. Me trouxeram o infame Termo de Esclarecimento e Consentimento Livre e Informado para Parto, que eu, naquele estado de dor, obviamente assinei sem questionar. Perguntaram se eu queria anestesia; meio zonza, ia responder que sim, mas uma das enfermeiras plantonistas (ou terá sido a Providência Divina?) me soprou a resposta certa: “Ela quer esperar a médica dela chegar, né?” Repeti a frase com convicção, satisfeita por ter arrumado uma advogada improvisada no meio daquela balbúrdia. Colheram meu sangue sem pedir autorização; depois fiquei sabendo que era para tipagem sanguínea, teste rápido de sífilis e DNA materno.

Eu chorava sem parar, assustada e com dor, sem saber quando chegaria o meu acompanhante e a enfermeira. Foi quando percebi um rosto conhecido no meio da equipe do hospital: era a enfermeira que eu havia contratado de início, mas que precisou me dispensar por imprevistos profissionais. Ela agora trabalhava lá e foi me acalmar, falando comigo bem baixinho. “A Larissa já está vindo”, avisou. Parei de chorar e respondi, em voz alta: “Você estava comendo pipoca? Estou sentindo cheiro de pipoca.”[12]

Depois de um tempo, enfim, todos chegaram: Gigio, Natália e a dra. Larissa. Eles encheram a banheira e eu entrei para ver se aliviava a dor, mas imediatamente comecei a me sentir mal. Pedi anestesia. Às 16h15, a enfermeira do hospital anotou no prontuário: “Gestante apresentou episódio de vômito em grande quantidade.” Lembro apenas de batizar o chão com um líquido esverdeado e repleto de nítidos gomos de laranja, que foi se espalhando lentamente para os cantos da sala. As enfermeiras perguntaram se podiam me colocar no soro. A dra. Larissa pareceu desconfiada, mas, diante da afirmação “É só soro!”, deu a autorização.

O anestesista chegou, pediu que eu assinasse um termo de consentimento e deu início à administração de analgesia combinada (peridural e raquidiana), também chamada de duplo bloqueio. Nesse procedimento, uma agulha é inserida dentro da outra: a mais fina se presta a injetar um anestésico de efeito rápido no espaço subaracnóideo (raquianestesia), enquanto a mais grossa perfura o espaço peridural e dispensa outro tipo de anestésico, que pode ser dosado ao longo do tempo. Uma vez instalado, o cateter peridural permaneceu nas minhas costas feito um apêndice até o fim do parto.

Em poucos minutos, a vida voltou a valer a pena. Pedi para saber o resultado da partida entre Polônia vs. Colômbia, comemorei a vitória dos irmãos latino-americanos e fiquei repetindo “Colônia vs. Polômbia”, como se isso fosse muito engraçado. Descobri que uma das enfermeiras do hospital também dançava rockabilly. Natália ficou sabendo que Gigio é auditor fiscal e aproveitou para tirar umas dúvidas sobre a TFE (Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos). Fiquei feliz com a perspectiva de que minha filha nasceria no dia de São João.

Já que o bloqueio motor desse tipo de analgesia é mínimo, não demorei a sair da cama e perambular pelo quarto, fazendo exercícios na bola e deixando um rastro de pingos de sangue. Pedi uma camisola azul para me cobrir, daquelas com amarração nas costas. Uma enfermeira envolveu o meu cabelo em uma touca, precaução um tanto inútil para quem estava sangrando e vomitando pela sala inteira. Diminuímos as luzes do quarto e tapamos com um pano preto um imenso relógio digital que marcava o horário bem na nossa frente, como se dissesse: “Olha só há quanto tempo você já está aqui. Não será hora de desistir?”

A cada contração, eu deixava meu corpo fazer o que dava na telha. Geralmente era pedir “pressão! pressão!”, para que alguém viesse fazer uma contrapressão na região lombar. Então eu segurava na barra fixa e agachava até o chão; sentia que o meu corpo precisava fazer aquele movimento. Ficava de cócoras fazendo força até que a dor diminuía, quando me levantava e saía andando novamente. Gigio e Natália se revezavam no posto do massageador, função que é normalmente desempenhada pela doula.

Por azar, ao dar entrada no hospital, no desespero, Gigio acabou trancando no guarda-volumes a minha bolsa. E eu, que já estava sem roupa, acabei ficando sem os vários apetrechos que havia escolhido para suportar o tranco: garrafas de isotônico, barras de cereal, água, manteiga de cacau, o Kindle, algumas revistas, uma toalha e a cópia do plano de parto para entregar à equipe de enfermagem. Daí a importância de se protocolar o documento com antecedência: você nunca sabe em que estado irá chegar ao hospital.

O celular também ficara na bolsa, e por isso não pude contar com meu ambicioso setlist de parto. Mas Natália escolheu uma rádio de jazz no Spotify e escutamos até encher a paciência. A certa altura, dancei lindy hop com Gigio ao som de Fly Me To The Moon, interpretada por Frank Sinatra. Fomos calorosamente aplaudidos pela obstetra e pela enfermeira, que já começavam a ficar entediadas.

**

Essa coisa de parir dá um bocado de sede, de modo que, pouco depois de receber a analgesia, pedi às enfermeiras um copo d’água. Para minha surpresa, elas negaram. O anestesista havia prescrito jejum absoluto de água e alimentos, apesar de isso ser uma prática antiquada e sem embasamento nas mais recentes evidências científicas. Questionado pela dra. Larissa, ele afirmou que o jejum se justificava “pelo risco de virar cesárea”.

Essa restrição se baseia em estudos dos anos 40, segundo os quais um paciente com o estômago cheio teria mais riscos de broncoaspiração no caso de regurgitação após a anestesia geral. Acontece que a anestesia obstétrica já evoluiu muito desde então; a geral só é usada raramente em cesarianas.

Em 2015, um estudo apresentado no congresso anual da Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA) concluiu que as mulheres em gestação de baixo risco se beneficiariam de refeições leves durante o trabalho de parto.[13] A pesquisa ressalta que as necessidades calóricas de uma mulher ao parir são similares às de um maratonista. Sem nutrição adequada, o corpo passa a usar a gordura como fonte de energia, o que eleva a acidez do sangue da mãe e do bebê. Isso pode reduzir as contrações uterinas, aumentar a duração do trabalho de parto e prejudicar a saúde do feto.

Da mesma forma, uma revisão Cochrane de 2013 constatou que não há justificativas para restringir líquidos e alimentos em parturientes de baixo risco. Pouco depois, em 2017, uma meta-análise confirmou que as mulheres que puderam se alimentar mais livremente tiveram partos mais curtos.

Em face dessas novas informações, nos últimos anos, diversas entidades internacionais têm liberado a ingestão de refeições leves durante o trabalho de parto, tais como a Sociedade dos Obstetras e Ginecologistas do Canadá (SOGC), o Colégio Americano de Enfermeiras Obstétricas (ACNM) e o Instituto Nacional de Saúde e Excelência Clínica (Nice), do Reino Unido. O Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas (ACOG), em um pronunciamento divulgado no ano passado, afirmou que a ingestão de líquidos como água, sucos, chás e isotônicos deve ser encorajada. Em um parecer de 2009, fez uma ressalva: disse que maiores restrições na ingestão de líquidos poderiam ser aplicadas a pacientes com “risco aumentado para cesariana”, o que seguramente não era o meu caso. (A menos que parir no Brasil fosse considerado, por si só, um risco aumentado para a cesárea. Risco estatístico, no caso.)

Assim como a OMS, em seu manual de 2018, recomenda a ingestão de líquidos e alimentos para as gestantes de baixo risco, também o Ministério da Saúde, em suas Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, de 2017, afirma que “mulheres em trabalho de parto podem ingerir líquidos, de preferência soluções isotônicas ao invés de somente água”. E mais: as gestantes “que não estiverem sob efeito de opioides ou não apresentarem fatores de risco iminente para anestesia geral podem ingerir uma dieta leve”.

É importante destacar que nenhuma dessas entidades considerou proibir a ingestão de água durante o trabalho de parto. Foi o que aconteceu no meu caso. Além de ignorar todas as evidências e recomendações dos organismos nacionais e internacionais, a restrição do anestesista desconsiderava uma demanda do meu plano de parto: “Liberdade para tomar água, sucos e alimentos leves, enquanto forem tolerados.”

Por e-mail, a assessoria do hospital alegou que é ofertada uma dieta de acordo com a fase do trabalho de parto, que consiste em soluções isotônicas, gelatina e sorvete de frutas. Ela é concebida para gestantes saudáveis em partos que estão evoluindo dentro dos padrões de normalidade. “Contudo, é de extrema importância que cada mulher seja avaliada individualmente pela equipe médica, atendendo as necessidades específicas e imprevisíveis que naturalmente podem ocorrer ao longo do trabalho de parto e puerpério imediato, modificando a conduta padrão e garantindo a segurança das pacientes.”

Não é preciso citar nenhum estudo científico para entender que privar de água e alimentos uma mulher em trabalho de parto é crueldade. Apesar disso, em 2011, segundo a pesquisa Nascer no Brasil, 75% das brasileiras sofreram essa violência.

No meu caso, pouco importou. Sendo a minha obstetra sabidamente anarquista, instalou-se na LDR2 uma entusiástica desobediência civil. A meu pedido, Larissa, Natália e Gigio entravam e saíam do quarto contrabandeando refrescantes copos de água e luxuriantes potes de gelatina de pêssego. Não acho que teria sido possível suportar nem dez minutos de trabalho de parto sem comer ou beber nada.

Talvez, nesse caso, eu implorasse por uma cesariana.

**

Às cinco da tarde eu já havia atingido a dilatação completa (10 centímetros), mas havia um problema: o bebê estava empacado no meio da bacia.

Em linguagem obstétrica, diz-se que o polo cefálico fetal estava no plano das espinhas isquiáticas, ou plano 0, de acordo com a classificação do obstetra americano Joseph DeLee. É o local mais estreito da bacia. Para nascer, a cabeça do bebê precisa passar desse ponto até chegar ao +5, ou seja, 5 centímetros abaixo.

Como as contrações também haviam empacado, às sete da noite a dra. Larissa decidiu administrar uma dose baixa de ocitocina (12 mililitro/hora), e foi aumentando aos poucos. Ela anunciou que, se o bebê não descesse até as nove, nos prepararíamos para uma cesárea.

Eu acompanhava o relógio por trás do pano preto – incapaz de tapar por completo aqueles números gigantes – e achava que não conseguiríamos.

No total, o bebê demorou cerca de seis horas para desentalar. E boa parte do sucesso se deveu à enfermeira Natália, que me orientou a fazer infinitas sessões de agachamento, exercícios com a bola e manobras com um rebozo (xale comprido de algodão muito usado por parteiras e doulas).

Às oito da noite, para delírio dos presentes, o neném desceu para o plano +1. Pedi mais um pouco de analgesia, que aplicaram pelo cateter. De vez em quando, a dra. Larissa ligava a lanterna do celular, agachava até o chão e se punha a inspecionar o andamento dos trabalhos. (É uma sensação estranha: parece que estão fotografando as suas partes.) Outras vezes, Natália ouvia os batimentos fetais com um sonar para ver se estava tudo em ordem. Às dez horas da noite, a cabeça do bebê atingiu o +2. Continuei fazendo força, e a certa altura saiu um simpático cocô.[14] Às onze, chegamos ao +3.

Às 23h20, fui para o leito e testei várias posições para o expulsivo final. A mais confortável foi a “quatro apoios”, popularmente conhecida como “de quatro”. (Na verdade, os apoios eram seis, pois a cabeceira da cama estava elevada e eu me debrucei sobre ela, usando também os cotovelos.) Essa posição deixa a pelve, o sacro e os ossos ilíacos mais livres, facilita o desprendimento dos ombros do bebê e previne lacerações.

E então veio o mais difícil.

“Já estamos vendo a cabeça”, elas me disseram um monte de vezes, acrescentando a informação de que se tratava de um bebê bastante cabeludo. Eu fazia força e mais força, e elas continuavam na mesma: “Estamos vendo a cabeça! Olha!” Aquilo começou a me irritar. Eu estava exausta, com sono e sabia que não estava progredindo. Sentia todo o diâmetro da cabeça do bebê entalado no meio do caminho, como um cocô de 3 quilos e meio que tomou um atalho errado e não conseguia sair; nem toda a força de vontade do mundo seria capaz de expelir um cocuruto daquele tamanho. Na minha mente, era tudo ou nada: ou eu expulsava o bebê de uma vez, num impulso só, ou ele não sairia nunca de lá. A dor era muito grande. Naquele ponto, não havia mais analgesia que desse conta.

Ao nosso redor, pouco a pouco, começaram a chegar alguns profissionais do hospital – como a pediatra neonatal e a enfermeira do plantão – para presenciar o nascimento. Só reparei que a sala estava cheia quando perguntei: “Mas não dá para ajudar a puxar?” e ouvi muitas risadas ao fundo, feito uma claque de série de tevê. Olhei para o lado e havia meia dúzia de espectadores de braços cruzados. “É sério”, eu completei, magoada. Quase mandei todo mundo embora. Não sei para que tanta gente se ninguém estava disposto a puxar.

De vez em quando, em pleno expulsivo final, entrava alguém e fazia uma pergunta descabida para a obstetra, como: “Vai demorar?”, “Quer que chame o pediatra?”, “Quanto tempo de dilatação total?”, e a última do dia: “Vai virar cesárea?”

A equipe da maternidade parecia um pouco perdida nos protocolos. Lembro de ter que responder, em pleno trabalho de parto, a uma infinidade de perguntas de cadastro, como “escolaridade”, “profissão” e “religião”. Lembro também de me irritar com uma enfermeira que, no meio de uma contração das mais doloridas, pediu que eu me virasse um tantinho para que ela pudesse trocar o lençol da cama, que estava manchado de sangue. A preocupação com a esterilização não fazia o menor sentido naquele ambiente.

“Estou morrendo”, informei ao meu marido, que era a única pessoa da sala com quem eu ainda estava conversando. Sinceramente não me importaria se isso acontecesse: seria uma ótima chance de dormir. Só queria que aquilo acabasse logo. Ele não respondeu e trocou olhares preocupados com a obstetra.

Então, às 23h41, sem muito aviso, Mabel nasceu: um serzinho minúsculo e escorregadio que só permaneceu uns dez segundos nas mãos da dra. Larissa. Assim que ela desentalou, a dor imediatamente passou, como que por milagre. Eu me virei de uma só vez, em um movimento ágil que foi descrito pela obstetra como um “triplo carpado”, e me estiquei para pegar o bebê. Trouxe Mabel junto ao peito, falei: “Oi, amiga” e não desgrudei dela por um bom tempo.

**

O cordão umbilical foi cortado quarenta minutos após o nascimento, e só então Mabel desacoplou do meu peito para a pesagem. “Recém-nascido: vigoroso”, anotaram no prontuário. Ela também passou com honras na avaliação inicial pediátrica, chamada de escala de Apgar. Voltou para o peito e continuou a mamar, concentradíssima.

Na verdade, de tão saudável, Mabel poderia ter recebido alta e saído do centro obstétrico com um Bilhete Único no bolso, pronta para ir para casa de metrô. O mesmo não podia ser dito da mãe dela que, uma hora e meia após o nascimento, ainda não havia expelido a placenta.

Fui então transferida para o centro cirúrgico, onde seria necessário aplicar mais analgesia para a extração manual do órgão. (O procedimento consiste em puxar o cordão, feito um mágico tirando lenços coloridos da cartola.) Mabel foi levada ao berçário. Não entendi por que não permitiram que Gigio me acompanhasse até a sala de cirurgia ou, no mínimo, por que não o deixaram ficar com o bebê. Em vez disso, tivemos um marido perambulando pelo hospital, um bebê largado e pelado no berçário, e uma puérpera aguardando no corredor pela chegada de um anestesista.[15]

Lá pela uma da manhã realizaram a complementação da raquianestesia e o procedimento teve início. “Foi um expulsivo de sete horas!”, informou a dra. Larissa para uma enfermeira. A extração da placenta demorou só dez minutos, mas a anestesia me deixou paralisada até o pescoço por quase duas horas. Fui transferida para a soturna ala de recuperação pós-anestésica, onde me largaram sozinha numa cama entre dois biombos. Eu tremia muito e não conseguia mexer as pernas. Estava com hipotermia leve e ainda sem nenhuma roupa, coberta apenas por um lençol e com um pano dobrado entre as pernas para absorver o sangue.

Fiquei aguardando a sensibilidade voltar da 1h50 às 3h35. Lá pelas duas e meia, quando a tremedeira diminuiu, reparei que eu era a única mulher sozinha naquela ala e pedi para chamarem meu acompanhante. As enfermeiras perguntaram onde ele estava, e eu respondi que não fazia ideia. Então me pediram o número do celular dele, que eu também não tinha. Depois de um tempo, Gigio apareceu, e juntos indagamos por que Mabel não estava lá comigo. Afinal, ela havia nascido saudável. O setor de recuperação anestésica entrou em contato com o setor do berçário, e eles afirmaram que Mabel não descera para ficar com a mãe porque estava sem roupa. (Um bebê sem roupa! Santa indecência! Onde é que vamos parar?)

Só então informaram meu marido que ele deveria ir ao berçário do 6º andar para honrar suas atribuições de roupeiro. Em pouco tempo, Mabel apareceu na recuperação anestésica com seu portentoso macacão de ratinhos. Um bebê muito rosado, cabeludo e invocado.

Recebi alta às 3h35, mas ficamos uma hora esperando para sermos levadas ao quarto. É que houve algum tipo de confusão no meu prontuário que ninguém sabia resolver. Como eu passara pelo pronto-socorro (trabalho de parto), pelo centro obstétrico (parto normal) e pelo centro cirúrgico (para a extração da placenta), parece que entrei num limbo burocrático. As enfermeiras chamavam outras enfermeiras, que encaravam telas de computador e de palmtops. E eu ali, ainda pelada e sangrando, sem comer nada substancial há quase 24 horas. Antes de me levarem ao quarto, uma das enfermeiras ainda puxou o meu lençol, viu que eu estava sem roupa e estranhou: “Não colocaram o top baby em você?” Ela se referia a uma espécie de bustiê que servia para carregar o bebê. “Minha senhora, olha o meu estado. Claro que não”, eu quase respondi, mas fiquei quieta. No mundo da obstetrícia moderna, mulheres dóceis ganham comida mais rápido.

Chegamos ao quarto às 4h40. Lá, fui informada de que não poderia me vestir nem tomar banho sozinha, pois havia risco de queda. De acordo com a minha ficha, o banho estava agendado só para as onze e meia da manhã, na companhia de uma enfermeira. Perfeitamente compreensível. Eu havia passado o dia todo suando, fazendo cocô no chão, vertendo 300 mililitros de sangue e parindo um bebê rosado, mas quem precisa de dignidade? Eu podia muito bem continuar sangrando num pano dobrado.

E isso nem era o pior: o anestesista só havia liberado o meu café da manhã às 7h25, pois prescrevera um jejum de seis horas após a anestesia.

**

Por trás dessa discussão sobre violência obstétrica e autonomia da gestante não há apenas uma questão de lucro hospitalar e prepotência dos profissionais de saúde, mas de considerar a mulher incapaz de raciocinar claramente e de tomar decisões por si própria. Durante a gravidez, o parto e o pós-parto, institui-se uma relação hierárquica na qual a mulher é tratada como um objeto (patológico) de intervenção profissional, e não um sujeito pensante. Esse comportamento paternalista e autoritário é também reproduzido por obstetras e enfermeiras do sexo feminino.

Prova disso é o tratamento infantilizado dado a gestantes e puérperas nos consultórios e hospitais, algo que pude atestar nos dois dias que fiquei internada no pós-parto. Um exemplo: somos muitas vezes chamadas de “mãe” e “mãezinha”. O que algumas mulheres julgam ser carinhoso é, na verdade, pura condescendência. Quando um profissional nos dirige a palavra dessa forma, está a suprimir uma identidade complexa e nos reduzir ao papel social de mãe, como se essa fosse nossa característica mais relevante.

É curioso notar que esse apelo à função materna geralmente ocorre quando se deseja a nossa resignação à dor ou a aceitação de algum protocolo médico-hospitalar. No meu caso, quando anunciaram que o café da manhã só viria dali a mais de duas horas, chorei de raiva e de exaustão. “Estou há mais de um dia sem comer!”, exclamei. Nem água queriam me dar. A enfermeira pareceu compungida e comentou: “Moça bonita não chora.” Ela foi consultar o anestesista e, na volta, me chamando de mãe, reiterou a prescrição do jejum. Alegou que, se eu me alimentasse naquele momento, corria o risco de vomitar.

Eu disse que assumia esse risco e ela respondeu que o médico não havia dado autorização. Insisti e consegui que o café fosse servido por volta das seis e pouco. “Se você vomitar, a culpa vai ser sua, tá?”, ela ainda avisou, como se eu tivesse 8 anos de idade.

Há profissionais que evitam usar termos técnicos com as pacientes, dão explicações vagas e se sentem insultados diante de perguntas. Numa cartilha de 2014 sobre violência obstétrica elaborada pela rede Parto do Princípio e pelo Fórum de Mulheres do Espírito Santo há um relato de uma gestante que pediu explicações de um procedimento e recebeu a seguinte resposta: “Mãezinha, o que adianta eu explicar? Por acaso você vai entender?”[16]

Existe também uma tentativa moralizante de punir a mulher pelo exercício de sua sexualidade. Ela deve sentir dor e obedecer às ordens superiores sem questionar porque ousou exercer seu livre-arbítrio. O “ponto do marido” é uma pista de quem importa nessa equação: “O médico disse que tinha que cortar [episiotomia] porque se ele não cortasse, eu ia ficar com a vagina larga e meu marido ia me trocar por uma outra na rua”, contou uma parturiente de Vitória.

No modelo tecnocrático de assistência ao parto, somos muitas vezes desrespeitadas, menosprezadas e ignoradas. Um bom resumo de como nos sentimos é fornecido por uma puérpera de Vila Velha (ES): “A gente fica lá, sozinha, com dor, não dão água, não dão comida, fica lá largada, sem celular, sem óculos, sem nada, só ouvindo desaforo.”

*

Tive apenas uma laceração leve (de primeiro grau) no períneo, que sarou muito rápido. A obstetra deu dois pontos no local para conter o sangramento, mas nada de episiotomia. Um dia depois eu já não precisava mais tomar nenhum remédio para dor.

Ainda assim, nas 48 horas que se seguiram, algumas enfermeiras entravam no quarto e pediam para olhar “a cicatriz”. Quando eu informava que o parto havia sido normal, elas consultavam a minha ficha e pediam desculpas. “Parto normal é outra coisa”, disse uma delas, referindo-se à pronta recuperação nesse caso. Se é mesmo “outra coisa”, então por que se faz tanta cesárea?

No Hospital e Maternidade Santa Joana, o documento que a gestante recebe com as orientações de alta faz uma menção especial (em letras maiúsculas e sublinhadas) à importância de se higienizar diariamente a incisão cirúrgica. Ainda que de forma não intencional, trata-se a cesariana como padrão.

Até os manobristas costumam perguntar à dra. Larissa, quando ela deixa o carro no local: “E aí, doutora? Cesarinha?” Eles precisam saber quanto tempo os médicos irão ficar no hospital para poder dispor os carros no estacionamento, e sabem que “cesarinha” é uma hora. “Eu já falo: pode deixar o meu no fundão que hoje vou demorar”, conta.

Talvez se trate de um protocolo padrão nas maternidades, mas lá também é proibido que as novas mães troquem a fralda do bebê. É preciso chamar a equipe de enfermeiras do berçário, que aparece com o material. A justificativa do hospital é que existe a necessidade de avaliar a função intestinal e renal do recém-nascido, bem como a integridade cutânea da região do períneo. Também não é permitido cortar as unhas do bebê – “por medidas preventivas de traumas e de infecção”, segundo a assessoria do hospital – nem perambular com ele no colo pelos corredores. Esse tipo de precaução, justificada ou não, acaba sendo mais uma forma de limitar a autonomia das mães.

Imagino o medo que deve sentir uma mulher que passou por uma cesariana ao dar o primeiro banho no bebê após a alta hospitalar: ela ainda está com dor e tem medo de fazer movimentos bruscos. O recém-nascido parece frágil e foi extraído da barriga dela em um ambiente estéril por um pessoal altamente qualificado. Múltiplos protocolos de assepsia foram seguidos após o nascimento. Só podia trocar a fralda quem tivesse inscrição no Conselho Regional de Enfermagem. E então ela se vê sozinha com um bebê que, às cinco horas de uma manhã de inverno, resolve fazer um cocô preto e fedido que se espalha até a nuca.

No meu caso – porque isso de fato aconteceu –, corri com a recém-nascida pelada, levei ao chuveiro e mandei ver na água com sabão. Ela não tinha nem quatro dias de vida. Mas lembrei que aquela batatinha invocada havia nascido envolta em sangue e vérnix, depois de se espremer por uma abertura de tubo de pasta de dente, e que portanto não era tão frágil quanto parecia.