Les nuits de laitue (clipping)

Posted: 24th agosto 2015 by Vanessa Barbara in ClippingTags: França, France, Les Nuits de Laitue, Noites de Alface

La Toute Première (clipping)

Posted: 24th agosto 2015 by Vanessa Barbara in ClippingTags: França, France, Les Nuits de Laitue, Noites de Alface

O pior das pessoas

Posted: 24th agosto 2015 by Vanessa Barbara in Caderno 2, Crônicas, O Estado de São PauloTags: David Simon, HBO, Lisa Belkin, Show Me a Hero, The New York Times, The Wire, Treme, William F. Zorzi

O Estado de São Paulo – Caderno 2

24 de agosto de 2015

por Vanessa Barbara

Há pouco mais de uma semana, no dia 16, estreou na HBO a minissérie “Show Me a Hero”, escrita por David Simon e William F. Zorzi. O título é retirado de uma frase de F. Scott Fitzgerald que diz: “Mostre-me um herói e eu lhe escreverei uma tragédia”.

Nesse excelente drama político, tudo tende à tragédia: no fim da década de 80, Nick Wasicsko se torna prefeito da cidade de Yonkers, em Nova York, e tem de enfrentar a oposição absolutamente raivosa de uma classe média branca que se sente ameaçada por um projeto de construção de habitações populares em bairros nobres.

O caso é real e foi documentado pela então repórter do New York Times, Lisa Belkin. Por determinação da lei, a cidade deveria mitigar a segregação social e racial implantando 200 unidades habitacionais destinadas à população de baixa renda em oito áreas diferentes, todas consideradas de elite. Como se, por um decreto da Justiça, fossem erguidos prédios para os sem-teto em Higienópolis, Jardins e Pinheiros, que passariam a ser bairros também frequentados por “gente diferenciada”. Na época, o juiz federal que emitiu a decisão, Leonard Sand, foi inflexível e estabeleceu pesadas multas à cidade, que vigorariam enquanto a decisão não fosse cumprida.

A série mostra a pressão sofrida pelos congressistas em sessões abertas, nas quais houve farto arremesso de fraldas à tribuna e sérias ameaças de morte. Logo de início, veem-se cenas de Yonkers, com seus subúrbios idílicos de cercas imaculadas e crianças brancas brincando nas ruas, alternadas por instantâneos de áreas degradadas e violentas onde moram negros e pobres – uma canção de Bruce Springsteen, “Gave It a Name”, é a moldura precisa dessa introdução.

David Simon, criador de “The Wire” e “Treme”, diz que a minissérie irá mostrar uma cidade hipersegregada e paralisada pelo medo (da integração) e pelo dinheiro (com a ameaça de desvalorização dos imóveis). Ele faz uma alegoria da recusa em compartilhar e do colapso da conduta civilizada, conforme a raiva e a histeria destroçam uma comunidade. Os argumentos da oposição, que defende a todo custo a manutenção do estado das coisas, são conhecidos: uma senhora declara que a lei não garante que alguém possa viver numa vizinhança que não tem condições de bancar e sugere, por fim, que o juiz deveria construir esse tipo de habitação perto da casa dele.

Outro cidadão diz que não é preconceituoso, apenas se recusa a apoiar subsídios para moradia em áreas às quais outros residentes só tiveram acesso depois de trabalhar muito. “Qualquer um é bem-vindo a morar no meu bairro se tiver dinheiro”, declara. Palitando os dentes, um congressista concorda: “Se eles têm como comprar uma casa, ótimo. Se não têm…”.

Depois de testemunhar uma manifestação mais extremada, o próprio protagonista admite, em voz baixa: “Acho que essa questão traz o pior das pessoas”.

O derrame como desculpa

Posted: 18th agosto 2015 by Vanessa Barbara in Caderno 2, Crônicas, O Estado de São PauloTags: derrame, empatia, sono, Superinteressante

O Estado de São Paulo – Caderno 2

17 de agosto de 2015

por Vanessa Barbara

Depois que escrevi uma coluna sobre problemas de sono (“Queria poder almoçar”), muita gente me escreveu contando suas histórias. Uma amiga, publicitária, afirma que chegou a passar 51 horas acordada, e ainda assim ouvia os outros dizerem: “Apague a luz e fique quietinha, duvido que você não consiga dormir”, ou “Acorde cedo e faça atividades o dia todo, à noite com certeza o sono vem”.

Outra amiga, professora, disse que passou três dias em claro e teve de ser medicada no hospital. Uma jornalista admitiu que não sabe como ainda não perdeu o emprego, e outro, advogado, disse que adotou um interessante sistema de dois turnos: ele dorme umas seis horas seguidas, levanta lá pelas seis da manhã, toma banho e café, lê um pouco ou assiste a um episódio de série de tevê. Às oito, volta a dormir por mais umas três ou quatro horas.

Pouca gente apareceu com o diagnóstico pronto, tipo: “Isso é encosto / falta de espiritualidade” ou “Faz aí uma meditação”. O que é bom, porque indica que talvez exista uma disposição maior em compreender o diferente, ou pelo menos entender que, seja lá qual for a solução mágica que você tenha a oferecer, ele provavelmente já tentou aquilo. Oito vezes.

E nem é preciso ter distúrbios incomuns de sono para ser alvo da falta de empatia dos outros, que pode chegar a níveis inacreditáveis. Na revista Superinteressante de dezembro do ano passado, há o relato de uma moça que sofreu um derrame (“O dia em que meu cérebro apagou”). Lá pelas tantas, lê-se este trecho: “No dia 30 de janeiro [um mês após o derrame], abandonei o mestrado em Letras. Encontrei uma colega no campus, contei o que tinha acontecido. Eu não conseguia ler mais do que um parágrafo. ‘Vou tirar uma licença’, disse. ‘Queria eu ter um derrame como desculpa para os meus problemas de memória’, ela respondeu.”

Houve tempos em que até pacientes com câncer eram culpados pela própria doença, que, segundo a sabedoria popular, acometeria pessoas depressivas ou que guardavam rancor. (Lembro de uma amiga dizendo que a tia “pegou câncer porque era uma pessoa ruim”.) Da mesma forma, considerava-se que a fé e a força de vontade eram os principais fatores que levavam à cura, o que não seria uma afirmação assim tão desastrosa, caso não implicasse no fato de que os pacientes terminais não teriam acreditado o suficiente na própria reabilitação. Ou seja: culpa sua. De novo.

Conheço um sujeito que adorava ver alguém gripado – ele se aproximava do infeliz e dizia que a razão era o sedentarismo, pois ele corria todos os dias e nunca mais pegara um só resfriado.

Culpar a vítima é provavelmente um mecanismo utilizado para manter a ilusão de que coisas ruins nunca vão acontecer com você, que, afinal, é uma pessoa otimista, não guarda rancor, acorda cedo, corre todos os dias, tem bons hábitos, acredita num Ser Supremo, não usa vestido curto. E principalmente: evita sair por aí tendo derrames.

Os linchamentos por vigilantes no Brasil (tradução)

Posted: 14th agosto 2015 by Vanessa Barbara in TraduçõesTags: gente de bem, José de Souza Martins, linchamentos, sociologia

The International New York Times

14 de agosto de 2015

Por Vanessa Barbara

Contributing Op-Ed Writer

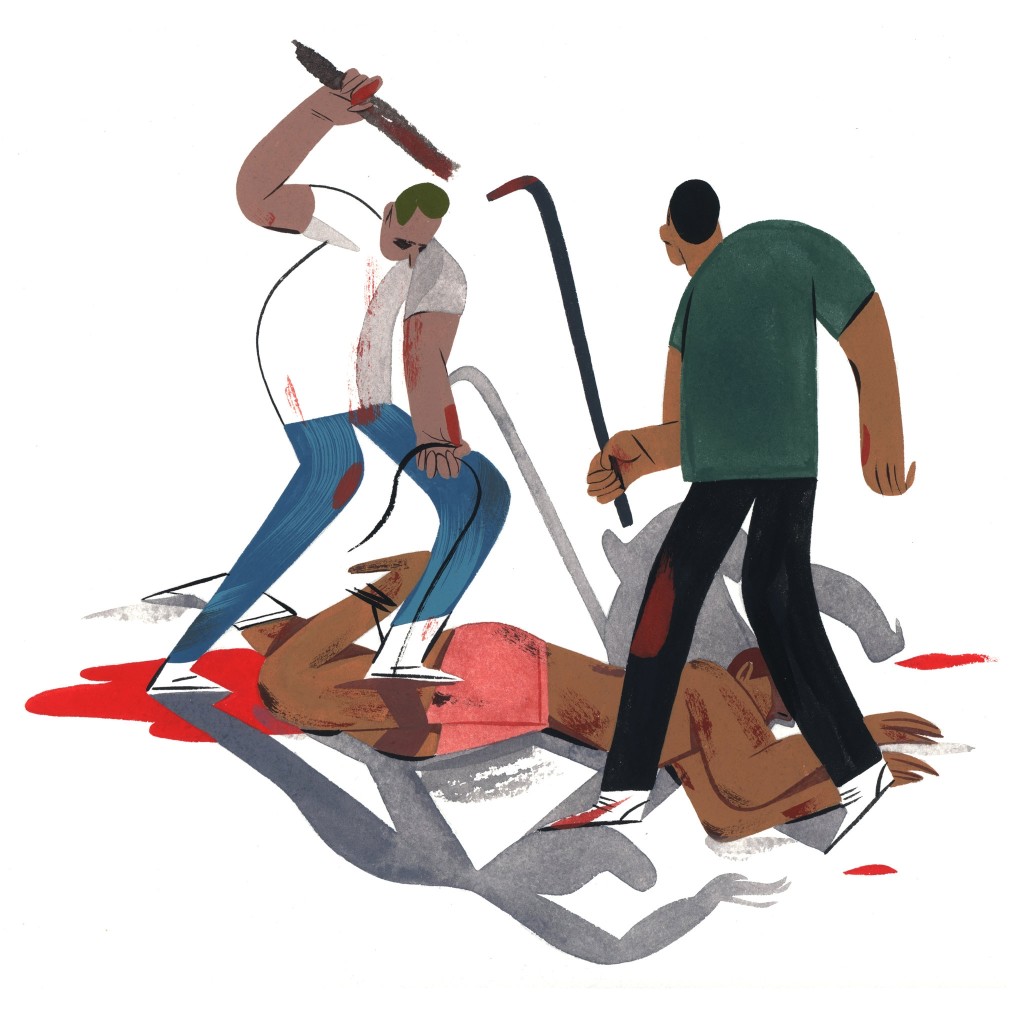

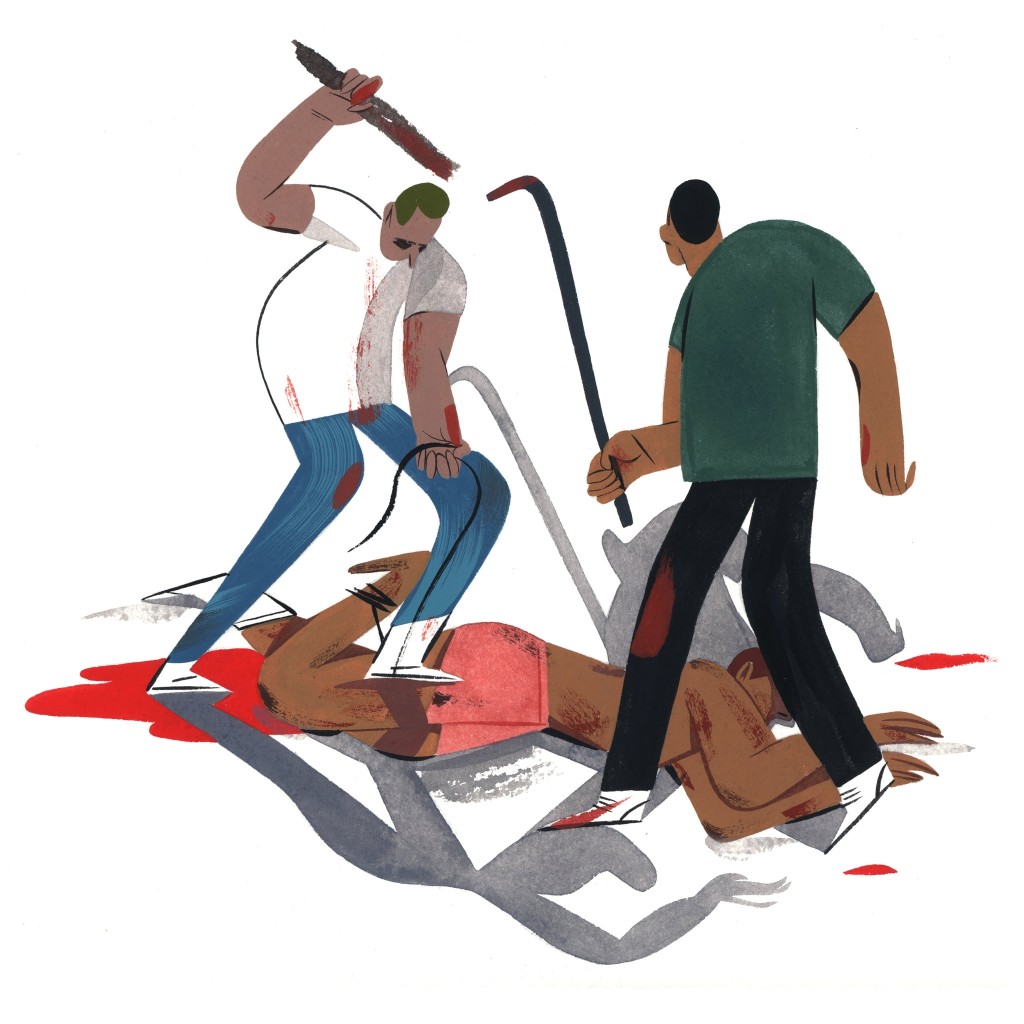

SÃO PAULO, Brasil – No mês passado, um homem foi espancado até a morte por uma multidão, após ser acusado de tentar roubar um bar em São Luís do Maranhão, no Nordeste do Brasil. O homem, Cleidenilson Pereira da Silva, foi despido, amarrado a um poste, chutado, esmurrado e atingido por pedras e garrafas. Ele morreu no local.

Pelo menos vinte pessoas tomaram parte no linchamento, que não foi o único no Brasil naquele mês. Poucos dias depois do ataque, um homem na região metropolitana de Belo Horizonte foi arrastado por uma multidão e espancado até a morte com um pedaço de madeira, por supostamente furtar um celular. No mesmo dia, em um bairro próximo, outro homem morreu após ser apedrejado por uma turba. Ele era acusado de tentativa de roubo.

Há pelo menos uma tentativa de linchamento por dia no Brasil, de acordo com o sociólogo José de Souza Martins, que publicou recentemente um livro sobre o assunto. De 2011 até hoje, ele registrou 2.505 episódios de linchamento, muitos deles no estado de São Paulo. Para Martins, o linchamento se tornou um componente da realidade social brasileira. Há inclusive certo apoio público à noção de “justiça popular”.

No ano passado, uma âncora de telejornal afirmou, em cadeia nacional, que o espancamento brutal de um adolescente negro no Rio de Janeiro era “até compreensível”. Após ser acusado de furtar um pedestre, o garoto teve as roupas rasgadas e foi preso a um poste pelo pescoço com uma trava de bicicleta. Os bombeiros tiveram que usar um maçarico para libertá-lo. “O Estado é omisso, a polícia, desmoralizada, a Justiça é falha. O que resta ao cidadão de bem que, ainda por cima, foi desarmado? Se defender, é claro”, declarou a âncora Rachel Sheherazade. Ela disse considerar o ataque uma espécie de “legítima defesa coletiva”.

O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra o SBT, emissora onde trabalha Sheherazade, acusando-a de violar o princípio da dignidade humana e os direitos da criança e do adolescente, além de estimular a tortura e a justiça com as próprias mãos.

Mas muitos brasileiros pareceram concordar com ela e elogiaram a punição, compartilhando alegremente nas redes sociais a foto do garoto preso ao poste. Um jornal acompanhou os comentários sobre o assunto em sua página do Facebook e constatou que 71% deles apoiavam o linchamento.

A onda de justiça vigilante continuou até mesmo quando, poucos meses depois, uma mulher foi espancada e morta por causa de um boato falso no Facebook. Uma página sensacionalista local acusou uma mulher de raptar crianças para rituais de magia negra e postou um retrato falado de uma suposta suspeita. Embora a polícia local tenha negado o rumor, garantindo que não havia nenhum registro de crianças raptadas na área, a mulher, Fabiane Maria de Jesus, mãe de duas crianças, foi executada por uma turba violenta que a achou parecida com a suspeita.

Em uma entrevista para uma revista online, Martins disse que os linchamentos são uma modalidade de comportamento coletivo cuja dinâmica, em parte, é regulada pelo contágio: quanto mais visibilidade ganham, mais linchamentos ocorrem. “A transformação do crime em espetáculo da mídia e das redes sociais tem sido um provável fator de multiplicação do número de linchamentos”, afirmou. “O noticiário emocional e não raro superficial e desinformado estimula a difusão dessa prática.”

Segundo ele, durante os espancamentos, há uma certa progressão nas ações da multidão: primeiro ataca-se a vítima com pedras, garrafas e pedaços de pau, e então, mais diretamente, com socos e pontapés. Nessa escalada de violência, há casos em que olhos são extirpados, orelhas arrancadas, pessoas são castradas ou queimadas vivas. As atrocidades são piores nos casos em que as vítimas eram negras. Posteriormente os agressores tendem a justificar suas ações recorrendo a noções de justiça e controle da criminalidade, condenando a ausência de policiamento efetivo e de um sistema rigoroso de justiça criminal. As multidões não reconhecem que são motivadas por ódio e preconceito.

Mas esse senso de retidão é enganador, de muitas formas. As pessoas podem inflamar-se pelas razões mais fúteis quando fazem parte de uma multidão. No ano passado, testemunhei uma situação tensa no centro de São Paulo, quando um homem com transtorno bipolar subiu no teto de um ônibus, despiu-se e começou a provocar a multidão. Alguns pedestres ameaçaram espancá-lo com paus e vassouras, revoltados porque ele estava atrapalhando o trânsito. Felizmente a polícia chegou e o homem foi retirado sem incidentes.

Não é preciso muito para incitar uma multidão. Às vezes, um ódio difuso ou uma forte descrença no sistema judiciário é redirecionado a quem estiver disponível. Alguns casos de linchamento envolveram vítimas que apenas se pareciam com outras. Num caso emblemático que aconteceu em São Paulo no ano passado, um professor de história estava correndo na rua quando alguém o identificou erroneamente como um homem que havia acabado de roubar um bar; uma multidão o acorrentou e tentou quebrar suas pernas. Ele foi eventualmente poupado após dar uma aula de três minutos sobre a Revolução Francesa, provando ser um membro produtivo da sociedade, não um bandido.

Não raro, os membros de uma turba violenta que executam alguém de forma sumária se consideram cidadãos de bem e cumpridores da lei, em oposição aos depravados e delinquentes que merecem ser punidos. Seus lemas são: “Bandido bom é bandido morto” e “Direitos humanos são para humanos direitos”. Eles às vezes têm a percepção de que a lei protege os criminosos, e que, portanto, é inútil apelar para os canais estabelecidos quando se trata de combater o crime. (Em um detalhe paradoxal, pode-se ver claramente um policial uniformizado no vídeo do linchamento no Maranhão, apenas observando e filmando a cena com seu celular.)

Ao fingirem comandar a justiça, as multidões geralmente se colocam acima dela. Alguns dos agressores que ataram o garoto ao poste com uma trava de bicicleta foram posteriormente acusados de outros crimes como tráfico de drogas, assalto, roubo de carros e estupro.

Já basta de cidadãos de bem.

Vanessa Barbara é cronista do jornal O Estado de São Paulo, editora do site literário A Hortaliça e colunista de opinião do INYT.

Este texto foi publicado em inglês no The International New York Times do dia 14 de agosto de 2015. Tradução da autora.

Brazil’s Vigilante Lynchings

Posted: 14th agosto 2015 by Vanessa Barbara in New York Times, ReportagensTags: José de Souza Martins, law-abiding citizens, lynchings, sociology

The International New York Times

August 14, 2015

by Vanessa Barbara

Contributing Op-Ed Writer

SÃO PAULO, Brazil — Last month, a man was beaten to death by a mob after being accused of trying to rob a bar in São Luís do Maranhão, in northern Brazil. The man, Cleidenilson Pereira da Silva, was stripped naked by the crowd, tied to a pole, kicked, punched and hit with stones and bottles. He died at the scene.

At least 20 people took part in the lynching, which was not the only one in Brazil that month. A few days after that attack, a man in metropolitan Belo Horizonte was dragged through the street by a mob and fatally beaten with a piece of wood for allegedly stealing a cellphone. On the same day, in a district nearby, another man died after being stoned by a crowd. He had been accused of attempted robbery.

There is at least one lynching attempt per day in Brazil, according to the sociologist José de Souza Martins, who recently published a book on the subject. In the period since 2011, he reported 2,505 lynching episodes, many of them in the state of São Paulo. According to Mr. Martins, lynching has become part of Brazilian social reality. There is even some public support for the notion of “mob justice.”

Last year, a news anchor said on national television that the severe beating of a black teenager in Rio de Janeiro was “understandable.” After being accused of mugging a pedestrian, the boy had his clothes torn and was tied to a post by the neck with a bicycle lock. Firefighters had to use a blowtorch to free him. “Since the local government is weak, the police demoralized and the legal system a failure, what is left to the good citizen but to defend himself?” the newscaster, Rachel Sheherazade, asked. She said she considered the attack a kind of “collective self-defense.”

Brazil’s public prosecutor’s office filed a civil complaint against the TV network where Ms. Sheherazade works, accusing her of violating human dignity and of calling on people to take the law into their own hands.

But many Brazilians seemed to agree with her, and praised the punishment, happily sharing on social networks the picture of the boy tied to the post. A newspaper tracked the comments about this subject on its Facebook page and verified that 71 percent of them supported the lynching.

The rash of vigilante justice continued even when, a few months later, a woman was beaten and later died because of a false Facebook rumor. A local gossip page on Facebook had accused a woman of performing black magic rituals on kidnapped children, and posted a police sketch of an alleged suspect. Though the local police denied the rumor, stating that there were no records of missing children in the area, the woman, Fabiane Maria de Jesus, a mother of two, was killed by a violent mob who thought she resembled the suspect.

In an interview with an online magazine, Mr. Martins said that the lynchings were, in part, a result of social contagion: The more publicity they gain, the more they tend to occur. “The transformation of crime into a spectacle for media and social networks has been a likely multiplication factor in the number of lynchings,” he said. “The emotional news service, which is often also superficial and uninformed, encourages the spread of this practice.”

During the beatings, he said, there is a certain progression in the actions of the crowd: First they attack the victim with rocks, bottles and pieces of wood, and then, more directly, with kicks and punches. In this escalating violence, there were cases in which eyes were gouged out, and ears cut off; people castrated or buried alive. The atrocities have been worse in cases where the victims were black. Later, the aggressors tend to explain away their actions by resorting to notions of justice and crime control, denouncing the absence of effective policing and a rigorous criminal justice system. The mobs don’t acknowledge that they are motivated by hatred and prejudice.

But this sense of righteousness is misleading, in many ways. People can be quickly riled up for the most trivial reasons when they become part of a mob. Last year, I witnessed a tense situation in downtown São Paulo, when a man with bipolar disorder climbed on the roof of a bus, undressed and started to provoke the crowd. Some pedestrians threatened to beat him up with sticks and brooms, indignant that he was disturbing traffic. Luckily the police arrived, and the man was brought down without incident.

It doesn’t take much to ignite a mob. Sometimes, a diffuse hatred or a strong disbelief in the criminal justice system is misdirected at whoever is available. Some lynching cases involved victims who resembled another person. In an emblematic case last year in São Paulo, a history teacher was running in the street when somebody wrongly identified him as the man who had just robbed a bar; a mob chained him and tried to break his legs. He was eventually spared after giving a three-minute lecture on the French Revolution, reassuring them that he was a productive member of society, not a thief.

Members of a violent mob who summarily execute a person often consider themselves good and law-abiding citizens, as opposed to deviants or delinquents who deserve to be punished. Their mottos are: “the only good thief is a dead thief” and “human rights are for right humans.” They sometimes have the perception that the law protects criminals, and that therefore it may be useless to appeal to the established channels when it comes to fighting wrongdoing. (In a paradoxical detail, a uniformed policeman is clearly visible in the footage of the lynching in Maranhão, just watching and recording it with his cellphone.)

By pretending to command justice, mobs usually end up putting themselves beyond justice. Some of the aggressors who tied the boy to a post with a bicycle lock were later found to be suspects in other crimes such as drug trafficking, robbery, car theft and rape.

So much for the good citizens.

Eu vou de chinelo novo

Posted: 10th agosto 2015 by Vanessa Barbara in Caderno 2, Crônicas, O Estado de São PauloTags: Alladin, Biquini Cavadão, Carnaval, Engenheiros do Hawaii, escolas de samba, Guns 'N' Roses, sambas-enredo

O Estado de São Paulo – Caderno 2

10 de agosto de 2015

por Vanessa Barbara

Outra confissão: eu sei de cor todos os sambas-enredo das escolas do grupo especial do Carnaval de São Paulo de 1995.

Sim, trata-se de mais uma questão de foro íntimo que é difícil expor assim, abertamente, mas é chegada a hora de ser honesta com os leitores e divulgar os pormenores mais nebulosos da minha biografia.

Nunca gostei de Carnaval nem de samba em especial, mas, por algum motivo, apareceu lá em casa uma fita cassete com os referidos sambas-enredo de 1995, junto com uma fita dos Guns N’ Roses (Use Your Illusion), duas dos Engenheiros do Hawaii (Gessinger, Licks & Maltz e O Papa é Pop) e outra do Biquini Cavadão (Descivilização). Aparentemente era o que tinha para vender num bazar da pechincha. Como pouco havia que fazer naqueles tempos e as tardes tinham a duração de semanas, decidi dar a devida atenção para todas de maneira uniforme. Escutava cada uma das faixas como se fossem grandes enigmas da arte ocidental e, na ânsia de entender o que diziam, transcrevia as letras usando a máquina de escrever – normalmente a parte vermelha da fita, que era pra não gastar a preta.

Nem é preciso dizer que de nada adiantou no caso dos Engenheiros do Hawaii, que continuo sem entender até hoje, mas na época a coisa era ainda mais difícil: “A violência travestida faz seu trottoir”, uma música de mais de seis minutos, era o meu Finnegans Wake. Como não havia ainda o Google ou o Altavista para checar uma letra, deixo para o leitor imaginar o que viravam na minha transcrição versos como: “Na visão da macro-história nada gera um general/ A visão do microscópio é o ópio do trivial”. Só agora, mais de vinte anos depois, é que me dou conta de que entendi errado quase que completamente a letra de “Descivilização”, mas adorava repetir: “Qualquer dia desses ainda pego o meu carro e sumo daqui”.

No caso de bandas estrangeiras, o esforço de transcrição era o mesmo, ainda que eu praticamente não soubesse falar inglês. Não foram poucas as tardes que gastei assistindo a uma fita VHS com o desenho Alladin e tentando transcrever a letra de “A Whole New World” usando um dicionário de bolso.

Minha hipótese é que, naquela época, na falta de internet, cada pessoa no mundo era responsável por saber alguma coisa, e a mim me coube decorar coisas como “Do palco ao asfalto”, o insólito samba-enredo da Camisa Verde e Branco que fala sobre ópera e rima “Puccini” com “sublime”. (Em outro trecho, o cantor diz, por algum motivo: “Eu vou de chinelo novo”, o que sempre me agradou.)

Outra fonte de diversão naqueles tempos: assistir todos os dias ao Disk MTV com o meu irmão e registrar num caderno, na ordem correta, a ficha técnica de todos os videoclipes, como o clássico “Groove Is In The Heart”, da banda Deee-Lite, e “Epic”, do Faith No More.

Achei que tudo isso seria útil um dia – e vejo que, no fundo, eu tinha razão.

Uma educação clássica

Posted: 8th agosto 2015 by Vanessa Barbara in Caderno 2, Crônicas, O Estado de São PauloTags: campeões com a pelota nos pés, futebol, hinos de times

O Estado de São Paulo – Caderno 2

3 de agosto de 2015

por Vanessa Barbara

Dois anos atrás, numa tarde de outono, o cronista Luis Fernando Verissimo estava ensaiando com sua banda, a Jazz 6, quando se deu conta de que eu sabia cantar o hino do Internacional. (O que é estranho, já que sou paulistana, corintiana e estive no máximo duas vezes em Porto Alegre.) De “plagas distantes” a “senda de vitórias”, seguindo por “Colorado de ases celeiro”, cantarolei gloriosamente os versos do hino de autoria do compositor Nelson Silva e calei-me quanto à procedência de tal informação na minha memória.

A verdade, que não quis revelar na ocasião, é que um dos meus hobbies de adolescência era ouvir à exaustão CDs de hinos de times de futebol. (Como se vê, uma juventude perfeitamente normal.) Aqui em casa tínhamos dois: um mais clássico, com as versões oficiais e antiquadas das músicas, e outro produzido pela revista Placar em 1996, na qual cantores de rock e da MPB veiculavam novos arranjos para os hinos de seus times. O do Internacional, por exemplo, era interpretado pela dupla Kleiton & Kledir, o do Palmeiras ficou a cargo de João Gordo, e o do Atlético Mineiro foi entoado por João Penca e Seus Miquinhos Amestrados.

Até hoje sei de cor todos eles. Enquanto há moças de boa família capazes de entreter os convidados de uma festa tocando ao piano prelúdios de Chopin, eu surpreendo os convivas entoando o hino do Bahia com uma afinação duvidosa, ou promovendo uma roupagem arrojada para o hino do Palmeiras, composto originalmente por um músico erudito (“Que a dureza do prélio não tarda” é um dos versos mais notáveis do hinário nacional).

Memorizar hinos de times agrega ao caráter dos jovens e é um ótimo exercício de vocabulário pomposo: graças a eles, passei a apreciar expressões como “salve o querido pavilhão” (Fluminense), “na estrada dos louros, um facho de luz” (Botafogo), “muita libra já pesou” (Flamengo), “dentro ou fora do alçapão” (Santos) e “ouve esta voz que é teu alento” (Bahia).

Os hinos ensinam história, como o do Vasco, que faz menção a um “heroico português” e usa um trecho instrumental do próprio hino de Portugal, e técnicas de narrativa, como o do Cruzeiro, que começa com o misterioso: “Existe um grande clube na cidade”. O do Náutico ensina a soletrar; o do Bangu prega a modéstia (“Em Bangu, se o clube vence há na certa um feriado”). Versos esquisitos não faltam, como “Nós somos campeões do gelo” (Atlético Mineiro) e “No remo és imortal” (Vasco).

Nada melhor do que um hino de time para compreender a hipérbole: um dos meus preferidos, o do Grêmio (desculpa, Verissimo), tem uma introdução antológica na qual se declara: “Até a pé nós iremos”. E o do América do Rio de Janeiro, considerado o mais bonito do Brasil, é categórico: “Hei de torcer, torcer, torcer/ Hei de torcer até morrer, morrer, morrer”.

Enquanto uns vão de Sófocles, eu vou de Lamartine Babo.

Queria poder almoçar

Posted: 28th julho 2015 by Vanessa Barbara in Caderno 2, Crônicas, O Estado de São PauloTags: empatia, hipersonia, insônia, narcolepsia, sono, vidão

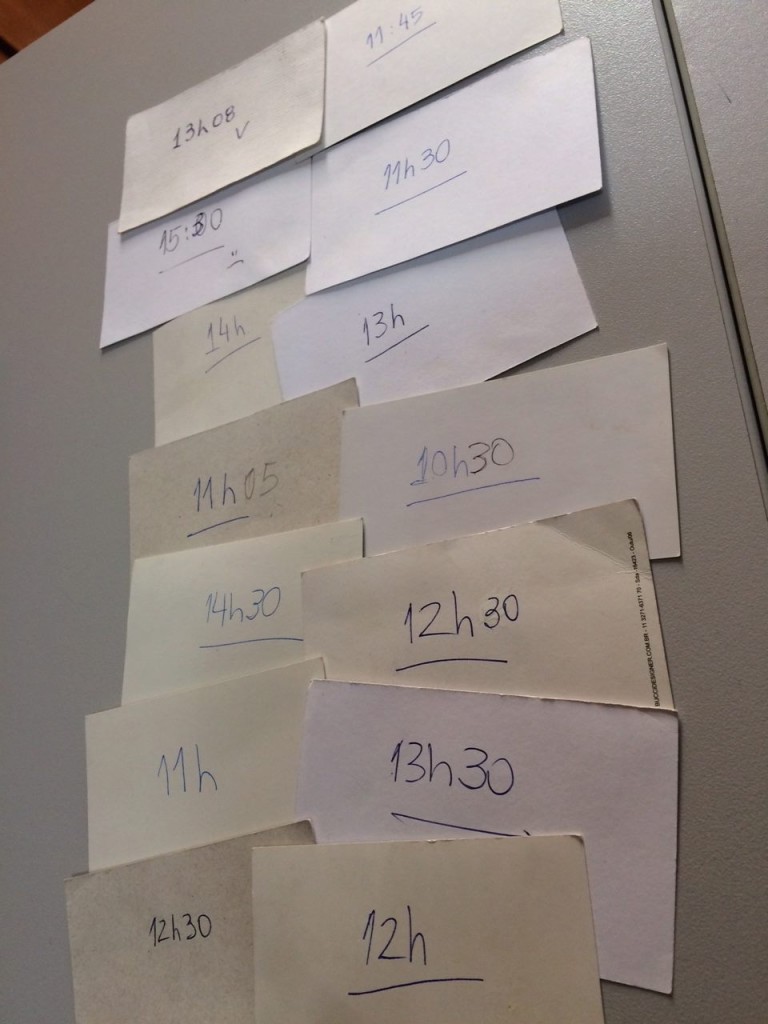

Bônus: cartõezinhos de despertar com horários que eu preciso que alguém me acorde no dia seguinte, se possível usando força excessiva e barulhos de buzina.

O Estado de São Paulo – Caderno 2

27 de julho de 2015

por Vanessa Barbara

Às vezes conto para as pessoas que sofro de uma doença de sono que me obriga a dormir, no mínimo, dez horas por dia. Dez a doze. Menos que isso, é praticamente impossível – a saída seria passar o dia à base de medicamentos estimulantes como a modafinila para me manter alerta. E nem isso costuma funcionar bem.

Conto que tenho uma doença que me obriga a dormir dez horas por dia, e o que sempre ouço é: “Quem me dera poder dormir dez horas por dia!”.

Se o leitor pensou isso, faça o favor de voltar ao primeiro parágrafo: eu tenho uma doença. Não foi uma escolha. Eu bem que gostaria de poder dormir apenas seis ou oito horas por dia. Tenho, além disso, um “atraso de fase”, ou seja, só sinto sono depois das três ou quatro da madrugada, o que só faz piorar a situação. Além de dormir menos, eu também gostaria de almoçar como as pessoas normais, de marcar compromissos pela manhã, de fazer planos do tipo “acordar cedo, sair para nadar e depois ir para o trabalho”, de ter um emprego padrão e de ver a luz da manhã – ela é completamente diferente da luz da tarde.

Só que não posso.

E não foi por falta de tentar. Mas, como dizia a minha médica, numa analogia inesperada, ter uma doença crônica é como nascer morena e querer ser loira – você até pode pintar o cabelo, mas a raiz vai continuar nascendo escura. É como ser diabético e gostar de doces, ou como ser hipertenso, ou como não ter uma perna; existe um terreno muito reduzido dentro do qual você pode tentar manobrar e procurar paliativos, como tomar modafinila nos dias piores, mas basicamente não se pode fazer muita coisa a respeito além de conviver com o problema. E, vez ou outra, lidar com o fato de que vou acordar com o sol se pondo e ficar mal por ter perdido o dia.

Mesmo explicando tudo isso, ainda ouço: “Vidão, hein?”, ou: “Eu também dormiria o dia todo, se pudesse”. Ou pior: “O organismo se acostuma. Eu mesmo não gostava de acordar cedo, mas arrumei um emprego e agora acordo às seis”.

Ao que parece, há pessoas absolutamente incapazes de se colocar no lugar do outro, e que medem o mundo de acordo com a sua própria régua. Ou seja: se eu consigo acordar cedo todos os dias, é certamente por mérito próprio, então devo julgar aqueles que não conseguem usando o meu parâmetro. Se eu consegui comprar uma casa com o meu salário, não há motivo para que os outros não consigam; se eu consegui amamentar o meu filho até os dois anos de idade, as outras mulheres é que são incompetentes. E por aí vai. Cansei de escutar conselhos sobre higiene do sono dados por quem nunca teve problemas para dormir, ou por quem teve apenas um pouco de insônia nesta vida.

Para essas pessoas, uma novidade: admitir que há mais sorte do que mérito na maioria das coisas que conseguimos fazer não machuca. E nos ajuda a ter mais empatia com aqueles que não precisam do seu palpite, mas da sua compreensão.

Das revistas na sala de espera

Posted: 20th julho 2015 by Vanessa Barbara in Caderno 2, Crônicas, O Estado de São PauloTags: Anne Lamott, Casa e Jardim, revistas velhas, sala de espera

O Estado de São Paulo – Caderno 2

20 de julho de 2015

por Vanessa Barbara

É sabido que as salas de espera dos consultórios médicos contêm uma grande quantidade de revistas velhas, como uma edição de Ciência Hoje com uma matéria sobre a invenção do isopor e um número especial de Casa e Jardim sem capa. O que não sabíamos é que esse fenômeno está mais ligado ao roubo de exemplares novos do que ao fornecimento proposital de edições antigas, conforme os resultados de um estudo publicado na revista BMJ (antiga British Medical Journal) no fim do ano passado.

Durante um mês, os pesquisadores da Universidade de Auckland monitoraram o paradeiro de 87 revistas na sala de espera de um consultório e verificaram que as primeiras a sumir eram as mais recentes, sobretudo as de fofoca, que evaporavam em questão de dias. O estudo terminou quando praticamente todas as de fofoca desapareceram – novas e velhas. Restaram apenas exemplares de revistas como Time e The Economist. A taxa de sumiço foi de 1,32 revista por dia.

Como em todo bom estudo científico, foi desenvolvido um gráfico com os principais achados estatísticos e houve até uma admissão de conflito de interesses, em que um dos pesquisadores confessou que esperava ganhar uma assinatura vitalícia da The Economist depois que o artigo fosse publicado. É inegável a seriedade com que se conduziu o estudo, intitulado “An exploration of the basis for patient complaints about the oldness of magazines in practice waiting rooms: cohort study” [Uma investigação do fundamento da queixa dos pacientes quanto à decrepitude das revistas nas salas de espera dos consultórios: estudo de coorte”].

Dele se depreende um outro grande segredo da vida: a importância de encarar coisas sérias como se fossem tolas, e as tolas como se fossem sérias. Por nenhum motivo senão o de que é mais divertido.

Na semana passada citei Anne Lamott e seu livro Bird by Bird, que fala sobre o sofrimento da escrita. Em uma passagem, ela diz que o perfeccionismo do escritor se baseia na “crença obsessiva de que se você correr de maneira suficientemente cuidadosa, pisando em cada pedra da forma exata, não terá de morrer”, uma ideia que associa a obra de arte à busca pela imortalidade e que é muito repetida em livros de psicologia como A negação da morte, de Ernest Becker. A autora conclui: “A verdade é que você vai morrer mesmo assim, e que muita gente que não está sequer olhando para os próprios pés vai se sair muito melhor do que você e vai se divertir mais no processo”.

Por isso, se é para ser perfeccionista, o segredo é fazê-lo em situações que dificilmente pediriam extremo zelo, como limpar o umbigo (com cotonete, Higiapele, óleos minerais perfumados) e montar um quebra-cabeça (dividindo a área em regiões temáticas, classificando as peças conforme o formato, a cor e a tonalidade).

Nas outras coisas, mais sérias, recomenda-se agir com a leveza de quem folheia uma edição de Casa e Jardim de 1974.