O Estado de São Paulo

23 de março de 2015

por Vanessa Barbara

O jogo Depression Quest (www.depressionquest.com) não é para ser divertido. A bem da verdade, nem é para ser um jogo. Trata-se de uma ficção interativa em texto que se desenvolve à medida que o jogador toma decisões cotidianas, geralmente relativas a trabalho, saúde e relacionamentos. O objetivo é fazer com que pessoas sadias entendam a dimensão da doença e mostrar aos depressivos que eles não estão sozinhos em suas angústias.

O herói é um rapaz de 20 e poucos anos que tem um emprego meio entediante, uma mãe preocupada e uma namorada compreensiva. Uma vida normal, portanto. Só que, pouco a pouco, ele começa a se sentir “preguiçoso”, cada vez mais exausto e ansioso, e tem problemas para dormir.

Muitos dizem que é só questão de ter força de vontade e de se cuidar melhor, porém, por mais que ele se esforce, essa sensação vai se aprofundando ao longo dos dias. Ele se sente culpado por isso. Também perde o gosto pelas coisas e vê que, na maior parte do tempo, está apenas se forçando a viver.

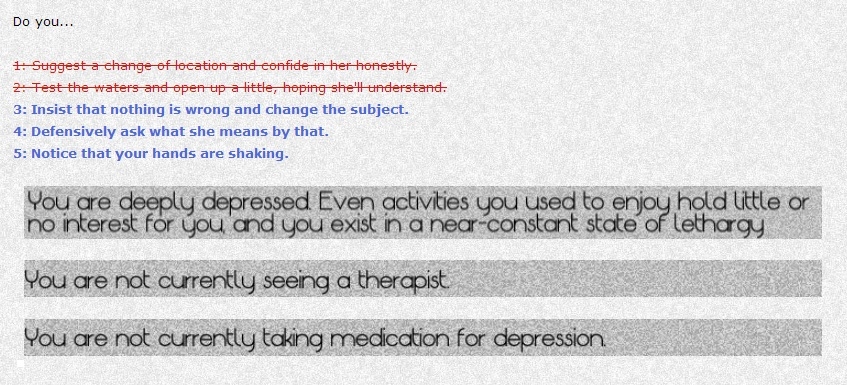

Diante de cada situação, o jogador precisa fazer uma escolha entre uma série de possibilidades.

A grande sacada de Depression Quest é a seguinte: quanto mais a depressão se aprofunda, menos opções o protagonista possui. Por exemplo: depois de uma noite insone, ele consegue cochilar, mas acaba perdendo a hora. Se estivesse saudável, teria ânimo para sair da cama e ir para o trabalho, mesmo estando bastante atrasado. Acontece que essa opção simplesmente não existe para o depressivo; já é apresentada com uma tarja em cima, como se realmente a ação estivesse fora do seu alcance emocional. Não é mais uma escolha possível.

Como numa avalanche macabra, as poucas escolhas disponíveis ao usuário acabam levando a uma quantidade ainda menor de escolhas, a ponto de, a certa altura, não sobrar mais nenhuma.

O jogo se inicia com uma citação do escritor David Foster Wallace, que sofria de depressão atípica e suicidou-se em 2008. Para ele, a doença se traduz num “dilema emocional em que qualquer das alternativas (ou todas as alternativas) que associamos com as ações humanas – sentar ou levantar, fazer ou descansar, falar ou ficar em silêncio, viver ou morrer – não só são desagradáveis como absolutamente horríveis”.

A trilha sonora é (claro) deprimente. Há cinco finais possíveis e nenhum deles é exatamente animador. O desfecho menos ruim advém da decisão de tomar medicamentos, fazer terapia e buscar uma rede de apoio junto aos familiares e amigos. Ah, e adotar um gato.

Na primeira vez que joguei Depression Quest, ignorei o aviso de que “pessoas que estão atualmente sofrendo da doença e se encontram mais sensíveis devem saber que este jogo se utiliza de descrições fortes de indivíduos em estados muito sombrios”.

Meses se passaram até que tive coragem de tentar de novo.