Entrevista para o Jornal de Londrina

Posted: 31st maio 2013 by Vanessa Barbara in ClippingTags: Jornal de Londrina

Blog do Giovanni – Jornal de Londrina

31 de maio de 2013

Um papo com Vanessa Barbara, vencedora do Prêmio Jabuti de livro-reportagem em 2008

por Giovanni Nóbile Dias

Vanessa Barbara, vencedora do Prêmio Jabuti de melhor livro-reportagem em 2008 com O Livro Amarelo do Terminal

Paulista e paulistana, Vanessa Barbara sempre morou em São Paulo. Trata o bairro de Mandaqui – e consequentemente os “mandaquienses” – com total carinho, torce para o Corinthians e adora tartarugas. A mais conhecida delas, Jabuti.

Falo do Prêmio Jabuti, conquistado por ela em 2008 na categoria de melhor livro reportagem com O Livro Amarelo do Terminal (CosacNaify). Do mesmo ano é o seu primeiro romance, O Verão de Chibo (Alfaguara), escrito em dupla com Emilio Fraia. Vanessa também escreveu o livro infantil Endrigo, o escavador de umbigo (Editora 34), que é ilustrado por Andrés Sandoval, também ilustrador na revista Piauí.

Aliás, se você, leitor, também costuma passear pelos textos desta revista, certamente já pode viajar em divertidas reportagens de Vanessa Barbara. O próprio editor João Moreira Sales, na orelha dO Livro Amarelo do Terminal confessa: “Quando conheci Vanessa, ela se chamava Sheila e era muito educada. A gente ligava e ela atendia: ‘Bom dia, meu nome é Sheila’. Isso foi nos idos de 2006, quando lançamos a revista Piauí. Sibilina, Vanessa havia se infiltrado num curso de telemarketing, aprendera os segredos do ofício e, agora, sob o codinome Sheila, nos mandava notícias do front”.

Vanessa Barbara lançou, recentemente, A Máquina de Goldberg, uma HQ, pelo selo Quadrinhos da Cia. da Companhia das Letras. Ela também foi colunista da Folha de S. Paulo; é cronista da revista São Paulo;edita o almanaque A hortaliça; colabora com o Blog da Companhia, da editora Companhia das Letras; trabalha com preparação; é tradutora, vixe! Tanta coisa! De 2009, por exemplo, o livro Nova York: a vida na grande cidade, de Will Eisner, editado pela Quadrinhos na Cia. teve a preparação dela.

“Eu trabalho com uma miríade de coisas (reportagem, crônica, tradução, preparação, roteiros, HQs, infantis…), então acho que já tenho uma boa variedade… a minha primeira ideia de profissão era ser secretária, porque eu adorava organizar papéis e resolver pepinos imediatos”, revela.

Vanessa diz ter Flaubert como ídolo na literatura, pois “(ele) reescrevia a mesma frase 7.485.222 vezes e nunca estava satisfeito”, justifica. Fora da literatura, Vanessa confessa também ter ídolos: “Minhas três tartarugas: Napoleão, Jacinto e Moisés”.

Então, pra resumir a apresentação e ir logo pro papo exclusivo com Vanessa Barbara aqui no Blog do Giovanni, eu diria que é José Hamilton Ribeiro na reportagem, Chico Buarque na composição, Luis Fernando Verissimo na crônica, Yamandú no violão, Garrincha na ponta, Pelé no ataque, Chicão, na zaga (Opa, claro!), e a Vanessa marcando uns bons golaços por aí. Vai, curintcha!

Vanessa, certamente seu nome já figura entre os principais da literatura brasileira contemporânea. Quando a literatura entrou na sua vida?

Gosto de ler desde pequena. Fui incentivada pela minha mãe, que sempre estava com um livro na mão e começou me contando histórias de todos os tipos… acho que já falei disso num post para o Blog da Companhia. Quando comecei a ler por mim mesma, fui de Monteiro Lobato e irmãos Grimm, depois passei para os policiais à la Agatha Christie e não parei mais.

E como sua vida entrou na literatura? E como foi sua entrada no mercado editorial?

Mandei meu trabalho de conclusão de curso, o livro-reportagem O Livro Amarelo do Terminal, para uma porção de editoras, pelo correio. Todas recusaram. Num belo dia, um parecerista externo da CosacNaify resgatou o livro da pilha de repescagem e recomendou a publicação. Da época em que escrevi até publicar demorou 5 anos.

Dos teus trabalhos, li o livro-reportagem O Livro Amarelo do Terminal (Cosac Naify, 2008, prêmio Jabuti de Reportagem), o romance O Verão do Chibo (Alfaguara, 2008, em parceria com Emilio Fraia), o infantil Endrigo, o Escavador de Umbigo, 2011), ilustrado por Andrés Sandoval, e A Máquina de Goldberg (Quadrinhos da Cia., 2013); além de textos da revista Piaui, crônicas da Folha de S. Paulo, no Blog da Companhia e a inaugural da revista São Paulo, agora. Na sua carreira literária, observo uma diversidade de estilos intensa. Você é jornalista, tradutora, cronista, já escreveu livro-reportagem, literatura infantil, graphic novel, romance. Há limites?!

Não! Minha próxima empreitada será um ensaio científico sobre a flunfa do umbigo, que devo enviar para a revista Serrote.

Como você se define melhor? Jornalista, escritora, cronista, tradutora… Em que momento todas essas Vanessas bárbaras se encontram? Num romance, numa reportagem, numa crônica?

Elas estão sempre se trombando, as minhas múltiplas personalidades, tanto que vários textos não dá pra dizer se são crônicas ou reportagens, contos ou crônicas. No Amarelo há um capítulo de ficção (sobre o Álvaro) e no meu próximo romance vou usar algumas coisas reais. Eu me apresento como jornalista, mas gosto de dizer que sou cronista. O bom é que morrer de fome eu não vou.

Você tem viajado para participar de alguns eventos literários até mesmo fora do país, certo? Como tem sido esta experiência?

Hm, sim, há uns meses fui para a China participar do Festival Literário de Macau. Foi muito engraçado, estou escrevendo sobre a experiência.

Como é seu trabalho de pesquisa? Qual seu método de trabalho para chegar a leitores tão distintos? Você trabalha com algum planejamento específico, alguma rotina delimitada?

Não, é tudo meio caótico mesmo. No mesmo dia posso trabalhar num texto de ficção e numa reportagem sobre um simpósio de vida extraterrena, alternando. É legal poder variar.

Qual a situação ideal para escrever?

Não tem situação ideal, a gente se vira como pode. Gosto de escrever no ônibus, no caminho para os compromissos, mas também adoro escrever em casa, de madrugada, em silêncio absoluto.

E para ler?

Gosto de ler antes de dormir, tanto que às vezes me esqueço de ir dormir. Outro dia passei das 2 às 6 lendo um thriller policial, foi meio assustador.

Sobre sua leitura: Tem algum autor ou gênero preferido?

Gosto de romanções tipo Stendhal, Flaubert, Balzac, Dostoievsky, Tolstói, essas bobagens todas. Adoro ler crônicas e jornalismo literário. E biografias de viúvos.

Tartarugas, Mandaqui e o Corinthians têm influencia em sua literatura? Já pensou em escrever especificamente sobre algum?

Vivo escrevendo crônicas sobre o Mandaqui e as tartarugas. O Corintcha não é muito presente nos meus trabalhos porque é um assunto muito polêmico, se bem que o Mandaqui também é.

Já conheceu a Bulgária?

Não, pois que não existe.

Algo que não perguntei e que gostaria de acrescentar?

Pudim.

Memórias de uma jornalista tímida – Entrevista

Posted: 28th maio 2013 by Vanessa Barbara in ClippingRevista Labirinto

Maio de 2013

por Iana Chan

Vanessa Barbara conta em entrevista como nossos pontos fracos podem ser também nossas forças

São Paulo. Segundo colegial. Quadra de vôlei. A coordenadora educacional tira uma menina da partida para uma conversa séria. Ela levará uma advertência para casa hoje. Quem pensou em briga, bagunça ou excesso de conversa errou. O motivo da reclamação é outro: ser antissocial. A coordenadora diz que a menina não deveria ficar quieta o tempo todo e termina avisando “você não será nada na vida se não olhar nos olhos dos outros”.

Essa lembrança marcou Vanessa Barbara, que, contrariando a profecia da coordenadora, é, sim, algo. Vários “algos”, aliás: jornalista, escritora, preparadora de textos, tradutora e, claro, tímida. Com O Livro Amarelo do Terminal (CosacNaify), escrito para o trabalho de conclusão do curso de jornalismo, ganhou o Jabuti. O prêmio, diga-se. Embora hoje outras 3 tartarugas (ninjas) lhe façam companhia (Napoleão, Jacinto e Moisés). E ela “chegou lá” não apesar da sua introversão, mas por causa dela. “Sou a pior repórter do mundo, mas compenso essa falta com um senso agudo de observação e uma sensibilidade ausente nos repórteres mais calejados”, disse em entrevista ao Labirinto.

Sua graphic novel Máquina de Goldberg relata as férias de Getúlio, um rechonchudo adolescente maltratado por ser antissocial e que encontrará sua vingança nas engenhocas que dão título à história. “Eu sou o gordinho da graphic novel”, admite Vanessa.

Talvez a adolescência dela pudesse ter sido menos sofrida se o livro O Poder dos Quietos, da norte-americana Susan Cain, já tivesse sido publicado. É quase um manifesto de libertação dos introvertidos, que mostra como a sociedade ocidental valoriza a extroversão e diminui as pessoas que não gostam de ser o centro das atenções, a despeito de seus talentos. (para saber mais sobre o livro leia a matéria O Poder dos Quietos)

A introversão é uma característica da personalidade de alguém que prefere “ficar na sua”, diferente da timidez, que é o temor da rejeição alheia. Vanessa se considera os dois: “tímida porque muitas vezes tenho medo do julgamento dos outros, afinal, teoricamente sou jornalista e deveria interagir naturalmente com as pessoas. Introvertida porque sou mesmo”, diz.

A paulistana já publicou reportagens, crônicas, romances, história em quadrinhos e até livros infantis. Seus textos são cuidadosamente temperados com detalhes que tornam a leitura deliciosa. Na coluna mensal que escreve para a editora Companhia das Letras, contou que sua relação com os livros começou ainda criança, por incentivo da sua mãe. Aos 10 anos, burlou a censura da biblioteca e leu cada um dos 80 livros de Agatha Christie e, na adolescência, os livros passaram a ser refúgio. “Me identificava com os personagens, era um alívio”, lembra.

*

Sem mais delongas, vamos ao que interessa: a entrevista completa! Bom apetite!

1. Quando você se deu conta de que era tímida?

Não sei se a gente se dá conta disso, não sei se há um momento em que percebemos que somos tímidos – a não ser quando os outros dizem isso como forma de reprovação e você acaba concordando. Sempre tive a personalidade mais introvertida e sei que, por mais que goste de sair e ver os amigos, preciso recarregar as energias ficando sozinha.

2. Na sua entrevista à revista Época SP, você pareceu não ver problema algum em admitir sua timidez. Como você lida com ela? Quer dizer, você faz parte de qual time: o do “é preciso superá-la” ou do “é preciso aceitá-la”?

No livro O Poder dos Quietos, a escritora Susan Cain faz uma distinção entre timidez e introversão. Segundo ela, timidez implica ter medo do julgamento alheio, é uma condição da qual desejamos nos livrar (ou superar), enquanto introversão é uma característica de personalidade que tem suas vantagens e desvantagens. Ela reconhece a tendência da nossa sociedade para idealizar a extroversão e ver a introversão como patologia, então acho que, nos dias de hoje, é mais importante aceitá-la do que tentar ser algo que não se é.

Acho que em alguns casos vemos que é necessário passar por cima da timidez, mas nunca se deve fazer isso em prejuízo de si mesmo. Quando uma coisa é muito torturante, o melhor é ser legal consigo mesmo e não se exigir tanto. Introvertidos costumam ser muito duros consigo mesmos.

3. Os tímidos geralmente sofrem mais na adolescência, quando sentem-se mais vulneráveis ao outro. Como foi sua? Há alguma inspiração autobiográfica em A Máquina de Goldberg?

Muito, eu sou o gordinho da graphic novel. Minha pior fase foi no 2º ano do Ensino Médio, quando me colocaram numa classe menor só com os alunos “mais inteligentes” da escola e eu me senti bastante coibida. Me retraí e fui muito punida por isso – sou a única pessoa que conheço a tomar uma advertência por ser antissocial.

A coordenadora educacional me tirou de uma partida de vôlei (que, aliás, eu adorava jogar, contrariando um dos clichês sobre introvertidos odiarem esportes de equipe) e disse que eu levaria uma advertência por não interagir com meus colegas e ficar quieta o tempo todo. Ela realmente perguntou se eu usava drogas, se eu tinha namorado e falou que eu não seria nada na vida se não olhasse nos olhos dos outros. Foi uma época muito sofrida que só pude entender direito muito tempo depois.

4. A literatura teve algum aspecto importante nesta época?

Sempre. Eu me refugiava nos livros, me identificava com os personagens, era um alívio.

5. “O inferno são os outros”?

Sim, os outros que não aceitam as diferenças e querem que todos sejam iguais a eles, seguindo um modelo de extroversão e sociabilidade que se relaciona ao sucesso e à felicidade. Isso é uma bobagem. Lembro de um amigo que implicava comigo porque eu não dava beijo em ninguém e só cumprimentava os outros com um “oi” geral, e foi quando percebi que, se eu fosse uma tupi-guarani ou uma aborígene, ele não exigiria de mim esse padrão cultural. Então por que isso seria uma patologia? Ele dizia que era um problema de retraimento e me causaria dificuldades no futuro. O mundo precisa de umas lições de antropologia para entender os diferentes.

6. Qual é a sua estratégia para sobreviver à uma situação desconfortável que não pôde evitar?

Tento pensar que existe uma tartaruga em Gonfaron [com patrocínio labiríntico, poupe-se da googleada, caro leitor: Vila das tartarugas em Gonfaron, França] que não dá a mínima para a minha reunião de trabalho. “Há um bilhão de pessoas na China que não estão nem aí para o seu discurso”, menciona Susan Cain. Nem sempre funciona. Mas tem uma coisa: com o tempo, algumas coisas melhoram. Você vai se sentindo mais confiante e já não se vê mais tanto como alienígena, confessa seus pontos fracos mas sabe que eles são parte de suas forças também.

No livro Bem que eu queria ir, o escritor Allen Shawn fala de fobias e diz, de um personagem: “O paradoxo é que, sem suas fobias, ele não teria chegado aonde chegou. Podia muito bem ter chegado a outros lugares; que possivelmente poderiam lhe ser mais compensadores, mas não lá, onde se revelou tão competente.” Muitas vezes as suas forças são as suas fraquezas, e isso é tão interessante. Eu, por exemplo, sou a pior repórter do mundo, mas compenso essa falta com um senso agudo de observação e uma sensibilidade ausente nos repórteres mais calejados.

7. Que livro, filme ou série você recomenda para os tímidos?

– O poder dos quietos, de Susan Cain, para ver que não se está sozinho no mundo

– Bem que eu queria ir, do Allen Shawn, sobre fobias incapacitantes

– O Estranho caso do cachorro morto, de Mark Haddon, um romance sobre um menino com síndrome de Asperger (um tipo brando de autismo)

– O apanhador no campo de centeio, J. D. Salinger.

Séries: Monk, sobre um detetive brilhante que sofre de transtorno obsessivo-compulsivo e de várias fobias, inclusive social, e Columbo, que também é um detetive brilhante e usa em seu favor o fato de ninguém levá-lo a sério.

8. Pegando a onda d’O Poder dos Quietos, você acha que o mundo é hostil aos introvertidos? Isso, de alguma maneira, já a fez sentir-se injustiçada?

Muito (ver resposta 3). Fui bastante perseguida por me colocar à parte das pessoas, como se as estivesse agredindo com minhas atitudes contidas.

9. Você parece absolutamente confortável com seus afazeres atuais. Você faria coro à Susan Cain e diria que chegou “aí” não apesar da sua introversão, mas muito por causa dela?

Sim. Mas eu cursei jornalismo e passei muito tempo me torturando por não gostar de ser repórter. Caramba, eu ganhei um prêmio Jabuti de reportagem pelo Livro Amarelo do Terminal, e agora não queria mais ser jornalista? Só podia ter algo errado comigo. (Aliás, o ano que eu passei escrevendo o Amarelo foi um dos piores da minha vida, eu sofria muito.) Eu também tinha um emprego ótimo na revista piauí, mas achava horrível ter que fazer matérias tradicionais, ter de entrevistar as fontes, me intrometer na vida dos outros. Até que percebi que não gostava de trabalhar nisso, sofria demais e devia é fazer as coisas que me davam prazer – crônicas e traduções, por exemplo. E tenho me saído muito bem nisso.

*

___Fio de Ariadne___

Continue pela sua jornada labiríntica, caro leitor:

__Grande parte das publicações de Vanessa Barbara estão reunidas no blog Hortaliça, mas o Labirinto recomenda fortemente um passeio pelo antigo Almanaque Hortaliça, uma colagem duvidosa e genial de trechos, ideias e referências.

__ “Posso não explicar?”

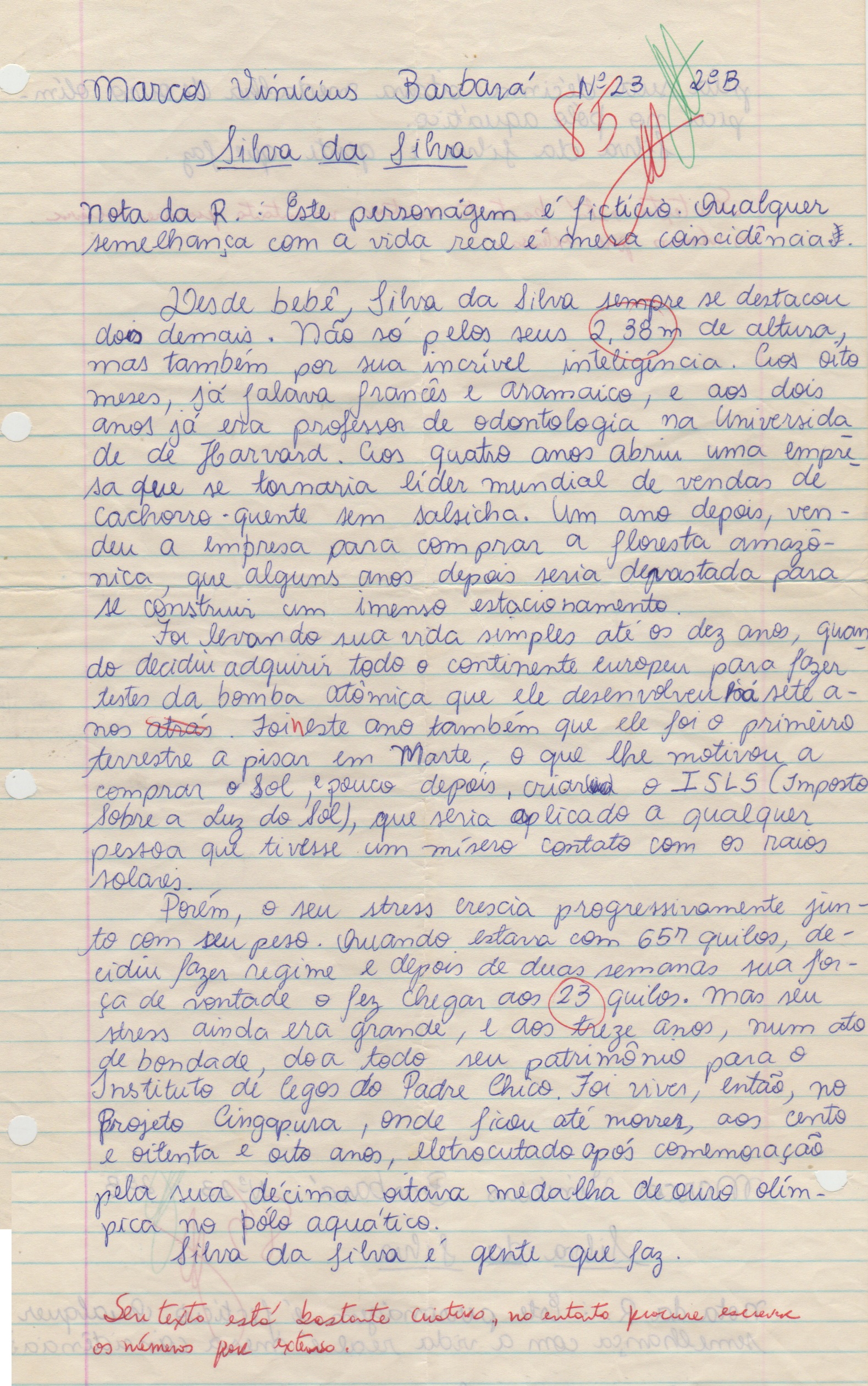

Pedimos que Vanessa Barbara escolhesse uma imagem para acompanhar essa matéria. É uma fotografia de 1947, de Wayne Miller, intitulada Girl Reading Ebony Magazine (Garota Lendo Revista Ebony). Para ver a foto maior, clique aqui.

Pular, rastejar e rolar

Posted: 27th maio 2013 by Vanessa Barbara in Folha de S. Paulo, RevistaTags: calçada, pedestres, São Paulo

Folha de S.Paulo – Revista sãopaulo

26 de maio de 2013

por Vanessa Barbara

Andar nas ruas de São Paulo é como jogar Pitfall: o herói deve saltar uma poça de piche, desviar das baratas, esgueirar-se pelo meio-fio e pular em cima do jacaré, tomando impulso para apanhar um cipó. Se cair dentro do bueiro, não tem outra vida – a não ser que a imprensa resolva televisionar o resgate e um deputado queira explorar o drama familiar.

No fim da minha rua há uma ladeira esquecida pela história, com parte da calçada tomada por carros estacionados e montes de entulho. O pouco que sobra para o pedestre é um paralelepípedo descolado do chão e uma faixa de terra com um tufo de grama da altura de um pinguim. Ali, torcer o pé é o que de melhor pode acontecer ao transeunte. Circulando pelo meio da rua, ele é acossado por caminhões de mudança, motocicletas desgovernadas, jipes, bicicletas, cachorros, um elemento suspeito que passa correndo e meninos empinando pipa com o fio cheio de cortante. O motorista ainda tira a cabeça para fora da janela e xinga: “Anda na calçada, pô!”.

Sair de salto alto é suicídio assistido.

Em muitos lugares, a calçada é um conceito pertencente ao mundo das ideias, sem aplicação prática e materialização na esfera do real. Descendo a ladeira, há rampas em desnível para a entrada de carros na garagem – o pedestre precisa ser um atleta olímpico de 100 metros com barreiras, saltitando como uma fada enquanto tenta alcançar o ônibus que já parou no ponto.

No Pitfall do meu bairro há postes no caminho, placas caídas e um boteco com cadeiras na porta, assim como nos bares da rua Maria Antônia, na Consolação, lotados de universitários com cervejas na mão, fumando e bloqueando a calçada. O segredo ali é passar de mochila nas costas pedindo uma licença geral – e tentando não fazer um strike.

Outra coisa que no Mandaqui pertence ao mundo das ideias é o semáforo para pedestres – existe em alguns lugares, mas poucos. A norma é olhar para todos os lados simultaneamente e correr pela vida – o que chamamos de esquema viário “Segura na mão de Deus e vai”. Os carros têm a preferência, ainda que esteja chovendo, e é bom torcer para não escorregar.

Em certos lugares são construídas passarelas para pedestres, que por vezes obrigam o andarilho a dar uma volta imensa em ziguezague só para atravessar a rua. Os automóveis seguem pelo caminho mais curto, as pessoas é que devem fazer os desvios. E fintar sacos de lixo, cocô, arbustos, pombos mortos, sofás velhos e pequenos roedores.

Uma coisa é certa: a vida melhora significativamente quando o sr. Mutti apara a grama da calçada.

Boas histórias conduzem passeio por Porto Alegre

Posted: 23rd maio 2013 by Vanessa Barbara in Folha de S. Paulo, ReportagensTags: FreeWalk Poa, Porto Alegre

O guia André aponta para um dos casarões que compõem o Museu Julio de Castilhos. (Foto: Jefferson Bernardes/FolhaPress)

Folha de S.Paulo – Turismo

23 de maio de 2013

VANESSA BARBARA

COLUNISTA DA FOLHA, EM PORTO ALEGRE

Todos os sábados, às 11h, um grupo heterogêneo se reúne diante do Chalé da Praça Quinze, bar tradicional no centro histórico de Porto Alegre (RS). É de lá que sai o city tour clássico do FreeWalk Poa, projeto que existe desde julho do ano passado.

No penúltimo fim de semana de abril, a turma tinha 15 integrantes, em sua maioria porto-alegrenses. A quantidade de interessados costuma oscilar entre dez e 20 pessoas de diferentes idades e profissões, em geral, atraídas pela divulgação boca a boca e pelo Facebook.

À maneira do que existe em cidades da Europa, o turista paga o quanto achar justo. Mas, diferentemente de lá, na capital gaúcha os guias não têm de repassar a uma companhia uma taxa fixa por participante.

No FreeWalk Poa, eles são os proprietários da empresa, jovens voluntários que aplicam integralmente as gorjetas na manutenção da estrutura do projeto (site, material de divulgação e camisetas). Ninguém é remunerado.

Segundo o engenheiro químico Thiago Goss, 26, um dos idealizadores do passeio, o objetivo é “mostrar a cidade às pessoas de uma forma divertida e interativa”. Para ele, o grande barato é poder conhecer não só lugares, mas também pessoas diferentes. Já passaram por lá uma cartógrafa estoniana, um dentista que atuava em filmes de terror e um senhor que, no dia da morte de Getúlio Vargas (1954), testemunhou a depredação da Esquina Democrática, no centro. Todos contribuem com informações e anedotas.

Naquela manhã de abril, a caminhada começou com uma história sobre as enchentes, sobretudo a de 1941, quando as águas do lago Guaíba inundaram a cidade e a deixaram submersa numa coluna de água de 4,75 m. Ainda é possível ver as marcas nas paredes do Mercado Público. O impacto na população foi tamanho que se criou a expressão “abobados da enchente”, usada até hoje para definir alguém tolo.

O grupo seguiu para a Esquina Democrática, o prédio da Livraria do Globo, a Casa de Cultura Mario Quintana (antigo hotel onde o poeta morou, compartilhando o saguão com praticantes de luta livre), o Palácio Piratini e a rua da Praia.

Em cada ponto, contava-se uma história – na última, o foco foi um assalto a uma casa de câmbio ocorrido em 1911, um roubo rocambolesco cometido por quatro anarquistas russos que depois fugiram pela cidade a pé, de carruagem, de bonde e numa carroça de leiteiro, até se embrenharem em uma floresta às margens do Gravataí, onde foram pegos pela polícia.

“Nós fazemos muita pesquisa histórica e, a partir dela, organizamos um roteiro e o estudamos bastante, mas cada um tem liberdade para contar o caso da maneira que achar melhor”, diz um dos guias, o administrador de empresas Bernardo Pereira, 30.

Daí surgem as interpretações animadas, as piadas com timing e o acréscimo constante de detalhes.

Os tours duram cerca de duas horas e a média das gorjetas é de R$ 10.

ORIGEM

A ideia do FreeWalk Poa surgiu quando Thiago Goss e o amigo André Flores, 25, participaram de um city tour gratuito em Santiago, capital do Chile.

Meses depois, André fez um curso de modelagem de planos de negócios e teve de formatar um empreendimento imaginário. Assim, criou o site da empresa e a página no Facebook.

Na manhã seguinte, já havia interessados perguntando quando seria o primeiro passeio.

Então, ele decidiu levar o plano a sério. “Chamei alguns amigos para ajudar no projeto e estudei um pouco na Wikipédia”, conta Flores, que, como Goss, é nascido em Concórdia (Santa Catarina), mas mora em Porto Alegre há quase dez anos.

“No dia 7 de julho de 2012, um sábado chuvoso, foi realizado o primeiro FreeWalk, com a presença de quatro amigos e duas senhoras, que saíram na metade.” Desde então, o projeto vem crescendo.

O FreeWalk Poa conta atualmente com quatro roteiros. O único que acontece toda semana é o do centro. Uma vez por mês, há um passeio pelo bairro da Cidade Baixa e outro pelo Moinhos de Vento, que acaba em um piquenique no Parcão.

Em abril deste ano, estreou a caminhada pelo Bom Fim.

Grupo participa de tour na praça da matriz (Foto: Jefferson Bernardes/FolhaPress)

LINGUICEIRO

No tour que a reportagem acompanhou, a história que ganhou mais aplausos foi a do linguiceiro da rua doArvoredo, alardeado pelos gaúchos como primeiro serial killer do Brasil.

Em 1864, uma das figuras mais elegantes da cidade era José Ramos, um assassino que fugiu de Santa Catarina após degolar o próprio pai. Em Porto Alegre, ele se apaixonou por Catarina Pulse, nascida na Transilvânia.

Além de amantes, viraram colegas de trabalho: a moça atraía vítimas para serem degoladas na residência do casal, à rua do Arvoredo (hoje Fernando Machado).

Os corpos eram esquartejados, passados por um moedor de carne e transformados em linguiça -dizem que muito saborosa. A trama é contada com grande teatralidade e riqueza de detalhes por André Flores, que cogita a possibilidade de fazer um roteiro só de crimes hediondos.

ROTEIROS

FreeWalk Poa

QUANTO paga-se o quanto achar justo

QUANDO sábados, às 11h

ONDE Chalé da Praça Quinze

O QUE caminhada pelo centro guiada em português (há outros roteiros disponíveis)

SITE freewalkpoa.com

Linha Turismo

QUANTO R$ 18 a 20

QUANDO ter. a dom., 9h às 16h

ONDE travessa do Carmo, 84, Cidade Baixa

O QUE ônibus de dois andares com comentários gravados circula pelo centro histórico

e pela zona sul

SITE www.portoalegre.travel/site/linha_turismo.php

PASSEIO DE BARCO CISNE BRANCO

QUANTO R$ 25

QUANDO ter. a dom., às 10h30, 15h, 16h30 e 18h

ONDE avenida Mauá, 1.050, portão central do cais do porto

O QUE cruzeiros pelo Guaíba com comentários em português

SITE www.barcocisnebranco.com.br

Menos medo e mais forró

Posted: 21st maio 2013 by Vanessa Barbara in Crônicas, Folha de S. PauloTags: Virada Cultural

Folha de S.Paulo – Ilustrada

20 de maio de 2013

por Vanessa Barbara

Quem não se dispôs a tirar os glúteos do sofá para participar de alguma atração da Virada Cultural ficou com a impressão de que, durante a madrugada, São Paulo entrou em estado de sítio: dezenas de arrastões, assaltos e violência nas ruas do Centro.

Os paulistanos intimidados perderam muita coisa. A começar pela melhor atração da Virada este ano: uma banda de heavy metal tocando freneticamente na sacada de um apartamento no largo do Arouche, nos intervalos dos shows oficiais. Inúmeras senhoras que aguardavam a entrada de Sidney Magal acabaram batendo cabeça e bamboleando ao som do misterioso trio. “Esta música vai para a barraca de yakisoba”, gritou o vocalista, emitindo um refrão de urros guturais.

Quem ficou em casa perdeu também o “palco do bafão”, em frente ao Copan, onde um animado público GLS acompanhou atrações de cabaré, lindy hop, dança afro, ópera de monstros, pole dance e apresentações no alto de um guindaste.

Foi lá que o cantor Thiago Pethit convidou o pastor Feliciano a “borrar o batom da minha boca”, sob os gritos de “seu lindo!”. Duas velhinhas que vieram para ver Agnaldo Timóteo, uma delas brandindo a bengala, não perderam a chance de sacolejar com as músicas de Pethit, que unem rock com chanson française, folk, pop, dance e outros estilos. Havia muitos bebês e uma aglomeração de garis. Os policiais militares comentavam entre si as atrações e os seguranças do palco se rendiam às dançarinas mais picantes.

“Todo mundo é feliz na virada”, exclamou uma moça. Ainda que o show esteja atrasado em quase três horas (como foi o caso do jazzista norte-americano Lonnie Liston Smith) e a única bebida disponível seja uma garrafa de vinho tinto com xarope e fermentado de maçã. Ou um drinque mambembe oferecido por um garçom que passa de bandeja, em parceria com o vendedor de algodão-doce e maçã do amor.

Conforme o tempo passa, sobem os índices de lixo no chão, garrafas de vidro quebradas, gente vomitando e elementos bêbados abordando os passantes, bem como brigas e confusões. Mas crescem também as dancinhas, a cantoria e a alegria sem motivo, como um grupo que se dedicava a fazer voar chapéus e cachecóis sobre uma saída de ventilação, maravilhados com o milagre da levitação de objetos.

A “Off-Virada” contou com um baile funk improvisado num canto da avenida Rio Branco (o “Paredão do Juninho”), uma trupe de índios equatorianos tocando flauta na Barão de Itapetininga e dois conjuntos distintos de heavy metal nas proximidades da avenida São João.

As ruas do Centro lotadas às três da manhã, o metrô funcionando de madrugada e rappers sambando – a cidade precisa de menos medo e mais forró. Ainda que eu não goste de forró.

ps. Em tempo: o nome da banda que tocou na sacada do Largo do Arouche é a Hooker’s Mighty Kick, que se revezou com a Boys From Catland.

Minha bronca com as bibliotecas

Posted: 14th maio 2013 by Vanessa Barbara in Blog da Cia. das Letras, CrônicasTags: bibliotecas públicas

Blog da Companhia das Letras

13 de maio de 2013

por Vanessa Barbara

Como dei a entender na coluna anterior, não tenho um histórico amigável com bibliotecas públicas. Durante toda a infância, adolescência e parte da vida adulta frequentei obstinadamente as bibliotecas do meu bairro (Pedro Nava, Nuto Sant’anna, Narbal Fontes), as centrais (Mário de Andrade, Centro Cultural São Paulo, Centro Cultural Fiesp) e especializadas (bibliotecas da PUC e da USP), enfrentando uma porção de obstáculos.

Ainda que existam honrosas exceções e o cenário esteja lentamente melhorando, muitas bibliotecas são como túmulos, lugares escuros e ermos onde não entra luz desde 1997 e os livros vivem trancados em cofres. Os funcionários parecem prontos para dificultar as coisas, desdobrando-se em regras, fiscalizações e caras feias.

A começar pelo guarda-volumes e a proibição de entrar com bolsas, mochilas, pastas, fichários e laptops. Como a biblioteca não se responsabiliza por objetos extraviados, é preciso levar consigo o caderno, a caneta, a carteira, o celular, o porta-moedas, a manteiga de cacau e as chaves, equilibrando tudo em uma das mãos. Nenhum tipo de alimento ou bebida pode ser consumido lá dentro. De todas as restrições, a do laptop é a mais absurda.

Até pouco tempo atrás, só era permitido levar para casa dois livros por pessoa (hoje são quatro), o que me obrigava a acumular empréstimos em nome de todos os membros da família. Dois livros não eram nada para quem lia cinco por semana e tinha de fazer trabalhos de faculdade e pesquisas com uma porção de fontes. Daí as múltiplas carteirinhas, isso quando a bibliotecária era legal e deixava retirar livros usando a identidade de um familiar ou ente querido — arriscando-se a levar uma punição na corte marcial de biblioteconomia e tornando-se cúmplice do crime de falsidade ideológica.

O prazo de empréstimo é de duas semanas, com a possibilidade de uma única renovação. Há regras especiais para mestrandos, doutorandos e professores, mas é preciso apresentar comprovantes. Uma das diretrizes exclusivas para pesquisadores se refere à possibilidade de empréstimo de dez itens durante 21 dias — mas há uma cláusula que diz que não são liberados mais de cinco livros do mesmo assunto.

Uma das boas implementações recentes do Sistema Municipal de Bibliotecas em São Paulo foi o cadastro unificado, permitindo que o leitor utilize a mesma carteirinha em todas as bibliotecas da rede. (Antes não era assim: sei que, a certa altura, carregava sete ou oito carteirinhas amarelas de bibliotecas diferentes com nomes diferentes, feito uma espiã da bibliofilia internacional.)

O cartão, porém, ainda é preenchido à mão, renovado anualmente e carimbado a cada devolução. A ficha de cadastramento dos livros também é manual. A pesquisa eletrônica no acervo, disponível num computador conectado à internet, às vezes não funciona.

Além disso, os horários são restritivos: a Biblioteca Municipal Pedro Nava abre de segunda a sexta, das 9 às 18h, e aos sábados das 9 às 16h (viva!!). Contudo, “os serviços de inscrição de usuário e empréstimo iniciam-se após quinze minutos decorridos da abertura da biblioteca e encerram-se quinze minutos antes de seu fechamento”.

Em certas bibliotecas, não se recomenda flanar pelas estantes sem objetivo definido — um funcionário pode ficar te seguindo ou perguntando insistentemente: “Mas você está procurando algo em específico? Quer ajuda?”. Alguns tratam o usuário como um potencial ladrão de livros, considerando-o culpado até que prove o contrário.

(Sim, eu sei que não são todos assim e que há ótimos bibliotecários por toda parte.)

Em muitos casos, o problema se encontra na presunção de poder assumida pelos funcionários, que abandonam a ideia de prestação de serviços à população para exercer uma autoridade quase policial referendada pelo regulamento da instituição. Colocam as normas à frente das pessoas e defendem seu território como numa brincadeira de pique-bandeira.

Já tomei broncas homéricas na Biblioteca Sérgio Milliet, do Centro Cultural São Paulo (Vergueiro), uma das poucas da cidade que abre aos domingos e feriados. Uma vez fui consultar na prateleira uma sucessão de livros da mesma área, tirando-os da estante e recolocando-os no lugar, o que é naturalmente uma contravenção das mais graves. O bibliotecário me chamou a atenção em voz alta, dizendo que, uma vez retirados da estante, os livros devem ser depositados sobre as mesas ou num carrinho, ainda que você apenas puxe o título pela lombada para ver a capa. Aparentemente o leitor médio não tem capacidade de devolver o volume no mesmo lugar, gerando uma confusão de proporções épicas na catalogação dos exemplares. Não se determinou com precisão em quantos centímetros era permitido puxar o livro sem configurar uma “retirada” — por via das dúvidas, acabei abreviando a consulta, sobretudo após depositar uma pilha de oito livros na mesa e receber um olhar homicida.

Testemunhei pitos quase militares em gente que falou um pouco mais alto, ainda que o contraventor só estivesse soletrando o título do livro para um funcionário meio surdo. Algumas bibliotecas limitam a quantidade de obras que o usuário pode consultar na mesa, outras só liberam o volume desejado mediante requerimento (é o funcionário que vai pegar no acervo), e há ainda as que deixam bem claro que estão lhe fazendo um grande favor. Já ouvi um bibliotecário lamentando que havia muita demanda por livros naquele dia, que um sujeito apareceu às cinco e meia para abrir ficha (vê se pode) e que ele não via a hora de se aposentar.

Para essas pessoas, o ideal é que não houvesse leitores e as bibliotecas fossem apenas depósitos de volumes impecavelmente enfileirados, incólumes, jamais lidos.

Vanessa Barbara nasceu em 1982, é jornalista e escritora. É autora da graphic novel A máquina de Goldberg (Quadrinhos na Cia., 2012, em parceria com Fido Nesti), O livro amarelo do terminal (Cosac Naify, 2008, Prêmio Jabuti de Reportagem), O verão do Chibo(Alfaguara, 2008, em parceria com Emilio Fraia) e do infantil Endrigo, o escavador de umbigo (Ed. 34, 2011). É tradutora e preparadora da Companhia das Letras, cronista daFolha de S.Paulo e colaboradora da revista piauí. Ela contribui para o blog com uma coluna mensal.

Questões delicadas

Posted: 12th maio 2013 by Vanessa Barbara in Crônicas, Folha de S. Paulo, RevistaTags: 508-L, silicone

Folha de S.Paulo – Revista da Folha

12 de maio de 2013

por Vanessa Barbara

– São bem moles, sim, mas em caso de acidente aguentam até 4 toneladas.

O ônibus parou no congestionamento e a moça decidiu que era hora de falar do assunto. Trabalhava como representante de uma empresa de próteses de silicone e estava sentada no banco próximo à catraca. Quando o coletivo parou de andar, sacou o celular e ligou para uma cliente.

– Oi, aqui é a Solange da Ultrasilicone. Consegui as próteses que você me pediu… de 350 ml, né?

É difícil saber por que ela resolveu ter essa conversa específica naquele momento, com tamanho requinte de detalhes. Seja como for, o cobrador e os passageiros do 508-L tiraram imediatamente os fones do ouvido e se voltaram naquela direção.

– Olha, desse tamanho grande tem muita procura. Antes as pacientes só pediam de 200 e 250 ml, mas agora o que pedem mais é 300, 350… até 375.

É um tamanho de busto considerado grande, padrão californiana-loira-de-maiô-vermelho.

– Porque depois da cirurgia o volume desincha e a pessoa acaba ficando decepcionada, né? Você está certa, é sempre bom escolher maior para não se arrepender depois. Vai fazer a cirurgia quando, no dia 6 de junho? Acho que vai trocar os curativos na semana seguinte… não, não sei. Você pode deixar o cheque comigo esta semana.

Então o ônibus parou em definitivo no trânsito e, para a sorte dos passageiros, a moça resolveu elencar as particularidades da prótese. Era um material de extrema qualidade e de origem francesa, como todos podíamos apurar.

– Você não vai ter problemas com essa. Tem garantia vitalícia. Nunca tivemos que trocar, quer dizer, só uma vez, para uma cliente que tinha o… a prótese muito velha. Mas você teve sorte, uma paciente de Santos desistiu e aí acabou sobrando.

O cobrador olha com cara de espanto. A moça desanda a falar da consistência do produto, que a propósito não racha, não vaza, não deforma e não fica murcho.

– Você vai amar. E esse é o preço mínimo que te passei, mas faço em duas vezes. Foi um sufoco conseguir, sabe. Quer anotar a conta pra fazer o depósito?

Ela passa todos os dados necessários, nome, CNPJ, telefone, e diz que a paciente pode ligar a qualquer momento, mesmo fora do horário comercial. Imagine que tipo de emergência mamária pode vir a acometer a interlocutora.

É uma das inegáveis vantagens do celular: poder compartilhar assuntos delicados de sua vida com o maior número de pessoas indiferentes ao tema. De peito aberto, arrisco dizer.

– São bem moles, sim, mas em caso de acidente aguentam até 4 toneladas. A gente gosta de dizer que eles até salvam vidas!

Passinho para a frente, por gentileza

Posted: 28th abril 2013 by Vanessa Barbara in Crônicas, Folha de S. Paulo, RevistaFolha de S.Paulo – revista sãopaulo

28 de abril de 2013

por Vanessa Barbara

Não há nada mais paulistano do que um ônibus lotado. Um coletivo realmente entupido, com gente prensada contra a porta e um sujeito de cócoras em cima do motor, quase no colo do motorista, tentando se comunicar com uma senhora no banco preferencial, escondida atrás de uma pilha de mochilas, sacolas e um frondoso bonsai.

Nessa conjuntura clássica do transporte local, tem sempre alguém que se oferece para segurar as bolsas. Há um garoto que acabou de comprar esfirras e parece constrangido com o embrulho no colo, torturando olfativamente seus companheiros de ônibus. Há gente que dorme de pé e cai pra frente nas curvas.

Há também um senhor afortunado que conseguiu espremer-se no espaço vago entre um balaústre e a cadeirinha do cobrador, espécie de vácuo VIP do coletivo lotado –mas que, se fosse um pouco mais para a esquerda, permitiria a alocação de duas crianças e um cabo de vassoura. Pairam sobre ele, portanto, olhares de reprovação quanto à ineficácia no aproveitamento do espaço.

É ele o responsável por validar o Bilhete Único da turma que não vai conseguir passar a catraca a tempo, alertando o condutor com um sonoro: “Próximo desce!”. Forma-se uma corrente popular para passar o bilhete de mão em mão até chegar à máquina, onde é debitado em polpudos R$ 3. “Vai descer, motô!”, repetem, em coro.

Há sempre uma jovem prensada na roleta que deve girá-la sem passar pro outro lado, o que invariavelmente faz, orgulhosa, num contorcionismo aperfeiçoado em anos. Bebês, travesseiros e sacolas de compras se espremem entre os circunstantes. Conta-se de um anônimo que já transportou, num ônibus relativamente cheio, um beliche desmontado. Começa a chover e alguém fecha as janelas.

Há gente que precisa descer sem ter que descer, só para dar passagem aos que vêm atrás, e um sujeito que dá sinal na última hora e passa rasgando as bolsas dos concidadãos. Quando consegue escapar, saltando os degraus e ganhando a rua, por pouco não emite um “plop!”, feito uma aliviada rolha de vinho. Os restantes se reagrupam enquanto mais três pobres almas adentram pela frente.

Nessas situações, o cobrador é um estrategista, orientando passageiros a irem para o fundo do veículo a fim de liberar o corredor. É ele quem diz: “Um passinho para a frente, por gentileza”, diante de risos histéricos dos presentes. “Tem um espaço ali no canto. Vamos colaborar aí, pessoal”, ele pede, fingindo não ouvir os comentários sarcásticos de: “Senta no meu colo então” e “Debaixo da roda cabem dois”.

Certa vez tomei um ônibus tão cheio, mas tão cheio, que fui prender o cabelo e acabei amarrando junto o de quem estava atrás.

Sobre Jay Gatsby

Posted: 28th abril 2013 by Vanessa Barbara in Crônicas, Folha de S. PauloTags: F. Scott Fitzgerald, Jay Gatsby, Leonardo DiCaprio, O Grande Gatsby

Folha de S.Paulo – revista Serafina

maio 2013

por Vanessa Barbara

Clássico indiscutível da literatura americana, “O Grande Gatsby”, de F. Scott Fitzgerald, é considerado pela crítica um romance “discursivamente perfeito e inesgotável” (segundo Tony Tanner), com estilo, caracterização e enredo “perfeitamente equilibrados para atingir um fim altamente coeso” (Harold Bloom).

É um dos grandes livros do século, mas não foi sempre assim: em 1925, data de sua publicação original, amargou vendas decepcionantes e uma recepção crítica quase indiferente, vagamente positiva.

Scott Fitzgerald morreu praticamente esquecido, em 1940. Seu obituário no “New York Times” fala em “promessa de uma carreira brilhante jamais cumprida”. Só no fim da década, através de sucessivas reedições e ensaios acadêmicos, a obra foi ganhando espaço na tradição literária.

O crítico Harold Bloom considera Jay Gatsby o maior personagem da literatura americana. É um herói vulnerável em busca de um ideal, um gângster romântico que se torna vítima da própria obsessão. Sua imagem no escuro, de pé, esticando os braços para a luz verde do outro lado da baía, é poderosa o suficiente para permear todo o livro. Não por acaso ele demora em aparecer no romance e, quando o faz, é somente através dos olhos do narrador, Nick Carraway.

Diz o crítico Tony Tanner que essa imprecisão ou “insubstancialidade ontológica” do personagem é parte essencial da mágica do livro, não podendo, portanto, ser reduzida a uma caricatura. Jay Gatsby é propositalmente indistinto, alguém que se aproxima e some, fica nítido e embaçado, um desafio para o ator que se proponha a representá-lo.

No papel, DiCaprio foi precedido por Alan Ladd, numa adaptação desastrosa de 1949, e por Robert Redford, no famoso longa de 1974.

Mas ele não é necessariamente o personagem central da obra, que possui também um narrador forte e moralmente ambíguo, além do casal Daisy e Tom Buchanan, descuidados e indiferentes. Apesar dos inúmeros elementos cinematográficos do texto, não é uma adaptação fácil nem de interpretações óbvias.

Confesso que ainda não assisti ao trailer da versão de Baz Luhrmann porque fiquei com medo.

A jornalista Vanessa Barbara traduziu “O Grande Gatsby” para a Penguin-Companhia das Letras em 2011.