Em dezembro passado, o escritor gaúcho André Czarnobai, o Cardoso, publicou um diário na piauí intitulado “Pasfundo calipígia”. Salvo engano, foi a primeira vez em que se utilizou em letra impressa o termo “louco de palestra”. Imediatamente, a expressão ganhou densidade acadêmica e popularizou-se nos redutos universitários nacionais, encorajando loucos latentes e chamando a atenção da saúde pública para o problema.

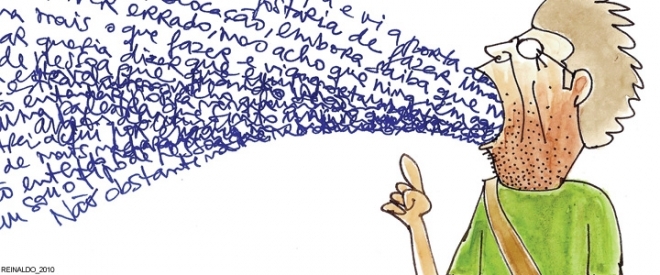

O louco de palestra é o sujeito que, durante uma conferência, levanta a mão para perguntar algo absolutamente aleatório. Ou para fazer uma observação longa e sem sentido sobre qualquer coisa que lhe venha à mente. É a alegria dos assistentes enfastiados e o pesadelo dos oradores, que passam o evento inteiro aguardando sua inevitável manifestação, como se dispostos a enfrentar a própria Morte.

Há inúmeras categorias de loucos de palestra, que olhos e ouvidos atentos podem identificar em qualquer manifestação de cunho argumentativo-reflexivo, com a palavra franqueada ao público.

Há o louco clássico: aquele que levanta, faz uma longa explanação sobre qualquer tema, que raramente tangencia o assunto em debate, e termina sem perguntar nada de específico. Seu único objetivo é impressionar intelectualmente a plebe, inclusive o palestrante oficial. Ele sempre pede licença para “fazer uma colocação”.

Há o louco militante, que invariavelmente aproveita para culpar a exploração da classe dominante, mesmo que o tópico do debate seja arraiolo & bordado.

Há o louco desorientado, que não entendeu nada da palestra – e não vem entendendo desde a 2a série, quando a professora lhe comunicou que o Sol é maior que a Terra – e, depois de circunlóquios labirínticos, faz uma pergunta óbvia.

Há o que faz questão de encaixar no discurso a palavra “sub-repticiamente”: é o louco vernaculista.

Uma criteriosa tipificação do objeto de estudo não pode deixar de registrar o louco do complô, que, segundo integrantes do próprio complô, é “aquele que acredita que toda a imprensa se reúne de madrugada com o governo ou a oposição para pegar a mala de dinheiro”.

Ou o louco adulador, que gasta os trinta segundos que lhe foram franqueados para dizer em dez minutos como o palestrante é divino. O louco deleuziano, que não sabe o que fala, mas emprega muito a palavra “rizoma”. E o louco pobre coitado, que pede desculpas por não saber se expressar, o que não o impede de não se expressar durante minutos intermináveis.

Depois de falar “Gostaria de fazer uma colocação”, todos podem usar a expressão “na chave de…”. Como nessa típica colocação: “O jornalismo entendido na chave da sociologia é sem dúvida uma ocupação rizomática, em termos de vir-a-ser.” São poucos os que dizem que algo acontece por causa de outra coisa. É sempre “por conta” da qualquer coisa em questão.

No entender de Cardoso, é raro não haver um louco à espreita quando ele está palestrando (ou painelando, ou debatendo, ou mesmo plateiando). O mais recente de que ele tem lembrança manifestou-se num encontro de blogueiros com editores, em São Paulo. Na ocasião, um camarada que até então ouvia tudo com atenção – mas em silêncio – pediu a palavra. “Em primeiro lugar, queria dizer que não sou blogueiro, não leio blogs, não entendo nada dessas coisas, mas também tenho direito a uma opinião”, afirmou, à guisa de apresentação.

E prosseguiu, o celerado: “Sou médico comunitário, organizo saraus na periferia e quero dizer que discordo de tudo que todo mundo falou aqui. Está todo mundo puxando o saco da Companhia das Letras.”

E disse mais: “O blog da editora está muito feio. Não tem cara de blog. Tem mais cara de site, e além disso acho que ninguém quer ler sobre os bastidores de como são feitos os livros.”

Em poucos minutos, ele invalidou audaciosamente tudo o que havia sido postulado até então. É o louco de palestra majestático, que ouve a conferência com ar de superioridade e acha tudo uma grande e gorda estultice.

***

Um bom louco de palestra é sempre o último a falar, pois passa o tempo todo digerindo o que foi dito. Só então ele pode dar alguma declaração desvinculada do tema, equivocada, mal-intencionada ou apenas incompreensível. Para o jornalista Matinas Suzuki, o tipo contempla com desprezo o que se discute, aguarda pacientemente a sua vez e, então, discorda com virulência. “Me corrijam se eu estiver errado”, ele diz a certa altura, só para parecer democrático. “Concordo com tudo o que vocês disseram, mas ao contrário”, prossegue. Ou ainda: “A minha colocação engloba a do companheiro e vai além”, num típico comentário condescendente de loucos de assembleia.

Há que se distinguir o maluco de palestra do desvairado de assembleia estudantil ou sindical. Nesta última, não há palestrante; todos têm o direito de incluir o nome na lista de oradores e falar, sem a necessidade de se ater forçosamente a um tema.

***

Segundo uma enquete com personagens da época, um dos mais célebres representantes dessa categoria, na década de 70, era o Gilson, um estudante do curso noturno de economia na Universidade de São Paulo. Era um gordinho trotskista que tinha a voz fina e usava um bigode ralo. O outro era o Reinaldinho, da ciências sociais, que, qualquer que fosse o assunto, dava sempre um jeito de encaixar a frase: “O concreto é a síntese de múltiplas determinações.” É verdade. Até Marx sabia disso. Mas repetir o conceito em todas as assembleias da usp dos anos 70 nem Engels aguentaria.

Embora essas duas categorias de louco (palestra vs. assembleia) se diferenciem por motivos óbvios, existe a possibilidade de infiltração de loucos de palestra numa típica assembleia estudantil/sindical. O infiltrado, em regra, é aquele que toma o microfone à revelia de todos e anuncia: “Questão de ordem!”, ainda que a alegação não proceda. Daí em diante, a performance é livre.

São assim os loucos de palestra: audazes, imprevisíveis, implacáveis, destituídos de noção ou sentido. Cardoso também se lembra de um debate em Curitiba, quando “um senhor moreno, grisalho, com uma sacola ecológica atravessada no peito e toda a pinta de quem pratica ioga, anunciou que ‘a internet é como uma vaca mágica, de onde cada um extrai o leite que deseja’”.

Infelizmente, é só isso que ele se lembra daquela longa e bizarra colocação.

Há quem se depare com um louco contemplativo, que é dos mais difíceis de lidar. Sobretudo na primeira mediação de sua vida. Foi o que ocorreu com o escritor e editor Emilio Fraia, que, nervoso e pautado por dezenas de papéis amarelos, conduziu um debate entre o cineasta Hector Babenco e o escritor William Kennedy, no dia 11 de agosto, em São Paulo.

“Primeiro, a moça levantou a mão e disse: ‘Eu tenho uma pergunta’”, contou Emilio Fraia com a pungência de quem luta contra um quadro de estresse pós-traumático. “Então, ela disse não saber por que estava ali. Viu que haveria uma palestra e entrou.” A moça era de Minas, estava há quatro dias num quarto de hotel, sozinha. “Mas gostei muito do que o senhor Kennedy falou, de ter sido recusado por treze editoras antes de publicar. Sou artista plástica.”

Nesse instante, começaram os apupos da plateia: “Pergunta!” Intrépida, ela não fez caso: “Tenho um trabalho baseado em cores e…” Apupos, apupos.

Ao término do arrazoado, Fraia não conseguiu esboçar reação. Ficou vermelho. Paralisado. “Até que a palestra encerrou-se por si só. Foi o fim, nada mais poderia acontecer após aquela intervenção”, relata.

Outra recente ocorrência de louco contemplativo deu-se numa palestra da escritora Fred Vargas, no Rio de Janeiro, acerca do caso Cesare Battisti. Um sujeito pediu a palavra e falou vinte minutos sobre a sua militância no Nordeste, nos anos 50, sem pronunciar nem uma vez o nome do Battisti.

Com esse tipo de maluco em vista, o cartunista Laerte Coutinho confessou imaginar o que restaria daquela experiência para o sujeito, o louco propriamente dito. “Acho que tudo se reduz à sua própria intervenção”, filosofou Laerte. E emendou uma teoria: dos debates, o louco de palestra deve se lembrar tão somente da sua performance. “Lembra aquela vez, em Curitiba, quando eu levantei a mão e comparei a internet a uma vaca mágica?”, diria o sujeito, satisfeitíssimo, numa reunião de um hipotético Grupo Unificado de Apoio aos Loucos de Palestra, o GULP.

***

O que poucos sabem é que a origem do louco de palestra remonta à história do pensamento. “Acho que ele surgiu pela primeira vez na Ágora grega: a democracia está cheia de loucos de palestra”, postula o editor Milton Ohata.

Na peça As Nuvens (423 a.C.), o dramaturgo Aristófanes, por exemplo, faz chacota dos sofistas – os loucos de palestra mais insignes da Grécia Clássica. Naquele tempo, já existiam “profetas, quiropráticos, mocinhos cabeludos, poetas ditirâmbicos, astrólogos, charlatões, impostores e muitos outros mais”, diz o texto. Gente que se rendia ao arrebatamento do discurso e à volúpia da articulação, um bando de consumados tratantes, palavrosos e descarados. Tais como Cairefonte, discípulo de Sócrates, que levantou certa vez a mão e perguntou ao mestre qual das duas era a teoria certa: “O mosquito, ao zumbir, se utiliza da boca ou justamente do contrário?”

Na antiga Palestina, talvez durante o Sermão da Montanha, devia haver loucos de palestra prontos para agir. Uma das perguntas lançadas ao Filho de Deus, e omitida dos registros canônicos, teria sido: “E aí, o que está achando de Cafarnaum?”

Especulações à parte, uma coisa é certa: foi um louco de palestra fariseu que abordou o Messias com uma pergunta mal-intencionada, e que recebeu como resposta: “Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.” Uma reação divina ao interlocutor maledicente.

O que nos leva ao difícil papel do mediador. É sabido que, diante de um louco de palestra, ele tem poucas opções. Uma é dirigir-se a uma rota de fuga predeterminada, levando os braços ao ar e abandonando o público à própria sorte. A segunda é a solução escolhida por Emilio Fraia: a completa e resignada paralisação, seguida de conclusão precoce do seminário e aceitação da ruína. Numa variante pouco mais elegante, o mediador pode emitir um constrangido “Fica aí a pergunta”, e encerrar a palestra com certo ar de mistério.

A terceira saída é se fingir de louco e ignorar a intervenção por completo. A tática é defendida por oradores calejados como o jornalista Humberto Werneck. Durante um papo sobre seu livro O Santo Sujo, em Belo Horizonte, um rapaz pediu a palavra e não fez pergunta alguma – divagou sobre coisas que ninguém entendeu. “Acho que era doidinho, e não fiz mal em esperar que esvaziasse a piscina verbal. Levou vários minutos. O cara terminou sem ponto de interrogação. Agradeci a participação e fui ao perguntador seguinte”, conta, sem constrangimento.

A quarta e última reação possível é a mais artística e profissional de todas. No domínio dessa técnica estão mediadores experientes como o crítico de arte Alberto Tassinari. Ele diz ter muita paciência quando um louco desses se pronuncia, “pois sempre bate em algum lugar respondível e o diálogo fica tremulando entre sua racionalidade intrínseca e sua irracionalidade que vem de fora, fora de hora e quase inutilizando tudo”.

O professor Samuel Titan Jr., da usp, é do mesmo time. “Meu louco favorito começa pedindo para fazer uma colocação e embarca imediatamente na autopromoção, que pode ser pseudoacadêmica, pseudoliterária ou de fundo ressentido (nas variantes de raça, sexo, classe, opção sexual ou todas as anteriores)”, revela, com a sabedoria advinda da experiência.

Nesses casos, ele recomenda que a única saída para se livrar da situação é “responder alguma coisa que não tenha nada a ver com o que ele disse e que tenha alguma coisa a ver com o que você tinha tentado dizer, tudo isso olhando no olho da criatura e usando cá e lá umas palavras difíceis, que é pra ver se o bicho se intimida – em geral, nem um pouco”.

***

É preciso encarar essas coisas filosoficamente, pondera Titan, que há poucos meses teve que enfrentar um belo exemplar da espécie.

O episódio ocorreu em 25 de março, na Casa do Saber, em São Paulo, num debate sobre ensaísmo. Estavam presentes o arquiteto Guilherme Wisnik, o artista plástico Nuno Ramos, Matinas Suzuki Jr. e, como mediador, Samuel Titan Jr.

A gravação em vídeo do colóquio é uma verdadeira obra-prima tragicômica. Por um feliz acaso, a câmera permanece focada nos quatro palestrantes durante a longa peroração de uma moça da plateia, que deve ter tomado fôlego antes de se levantar. Cada um dos intelectuais supracitados reage à sua maneira, coçando a cabeça, esfregando o nariz, olhando pra cima e tentando desesperadamente manter a compostura diante de ocorrência tão alarmante.

A intervenção se dá em dois tempos. No primeiro, que dura quase cinco minutos corridos, a moça expõe a sua verve: “A minha pergunta é sobre lugares e fronteiras”, inicia, num tom didático que pressupunha prévia reflexão sobre o tópico. “Eu vejo o ensaio como um espírito livre do pensamento expresso na forma escrita. Então acho que ele merecia um lugar de destaque, mas pelo que eu vejo da discussão, do debate entre vocês, há uma questão do lugar e das fronteiras, quando se fala num lugar chamado ‘entre nós’, ou quando se fala no Brasil, no mundo e, indo mais além ainda dessas fronteiras, na própria realidade.”

Dominado por um compreensível reflexo instintivo, Nuno Ramos passa a beber água compulsivamente. Samuel Titan alterna vigorosas coçadas de cabeça a uma distraída extração da pele ao redor das unhas. No coração de todos, a esperança de que a pergunta não tardará. A moça prossegue: “Eu vejo o ensaio como esse espírito livre do pensamento escrito porque ele vai além do pensamento escrito, chegando na realidade, com toda essa liberdade de conexões intertemas, e não só temas intelectuais ou conceituais ou acadêmicos, mas os próprios acontecimentos da realidade.”

Curiosamente, os quatro palestrantes decidem apoiar-se no cotovelo esquerdo, recostam-se nas cadeiras e cruzam os braços, como que tentando se defender da avalanche de conceitos que lhes são atirados impiedosamente.

E a moça vai em frente: “Então vejo uma maneira de resolver esses dilemas, essas questões que foram apresentadas, e me atendo ao que foi debatido entre vocês, que os ensaístas deveriam eles mesmos se colocar como espíritos livres.”

Sublinhe-se que ela faz referência à discussão e promete se ater ao que foi debatido, como se procurasse despistar a audiência. Dito isso, segue em frente: “Criar como que uma onda, o ensaio como uma pedra que cai na água e gera ondas não só daquilo a que ele se propõe, mas indo além. Indo além da própria subjetividade de quem escreve, ou do próprio arsenal de conhecimento acadêmico restrito, então o próprio ensaio brasileiro precisa adotar a postura de quebrar essa fronteira e se colocar como um ponto de convergência de forças que estão presentes no mundo hoje, tanto politicamente, como literariamente, cientificamente, artisticamente.”

Depois daquela peroração sem perguntas, Samuel Titan interrompe a moça e faz o que pode para encaminhar o debate. Os palestrantes comentam uma suposta “zona de conforto” no ensaísmo brasileiro, termo que a moça citou a esmo, dentro de um contexto só dela. O debate parece que vai engrenar. Que nada: num momento de deslize do mediador, a moça da plateia leva a melhor e consegue retomar o raciocínio: “Tenho visto coisas riquíssimas”, ela interrompe, e torna a abusar de advérbios: politicamente, literariamente, cientificamente.

É o segundo momento de sua dissertação, quando, em resumo, ela conclui que é preciso cultivar um ensaio “que também se dilui, também luta sub-repticiamente. Tem que haver uma coragem de sair da zona de conforto, quebrar essas fronteiras pra conseguir criar novas fronteiras, realmente fazer diferença na realidade”. Assim é encerrada a sua fala e, com ela, o debate.

De tanto ver Nuno Ramos bebendo água temeu-se que ele pudesse ter uma congestão.

***

A lenda é difusa, mas deve ter ocorrido nos anos 60, durante uma aula do professor Bento Prado Jr., na rua Maria Antônia. Terminada a explanação, em que o docente citou o filósofo Plotino várias vezes, um aluno respeitosamente levantou a mão e disparou: “Com licença, professor. Esse Plotino aí não seria o Platão, não?” Ao que o mestre respondeu: “Não, cretão.”

Como prova de que os tempos mudam, mas os loucos continuam, o escritor Antonio Prata relembra um doido recente da usp. Sua alcunha: Santo Agostinho. “Era um cabeludo, barbudo, meio sujão, sempre chegava com uns jornais que a gente não sabia se estava lendo ou se tinha dormido com eles”, descreve. O sujeito tinha lido uma única coisa na vida: Santo Agostinho. “E não importava qual fosse a aula, não importava quanto tempo ele tivesse que esperar, em alguma hora ele achava a ligação. Não fazia uma pergunta, ele vomitava: “Professor, professor, isso aí que você está falando de – Descartes – Platão – Adorno – neo-liberalismo – assentamento – greve – filtro solar – não tem a ver com aquele conceito do Santo Agostinho?”

É o louco monotemático, de tendência obsessivo-compulsiva.

Vale observar que nem as grandes personalidades estão imunes ao ataque verbal de um desatinado espectador. Conta-se que, durante uma reunião da esquerda latino-americana em Paris, na época das ditaduras militares, um louco de palestra investiu contra o escritor Mario Vargas Llosa. Da plateia, um barbudão levantou e vociferou: Mientras Obregón se moria en la selva por el pueblo peruano, tu, que hacias?

O público silenciou. Sem se abalar, Vargas Llosa respondeu que dava aulas de literatura espanhola numa universidade. E devolveu a pergunta: Y tu, que hacias?

Yo tenía la hepatitis, disse o barbudão.

***

Uma categoria popular é a do louco lírico. “É o cara que, a todo custo, quer ler um poema, um conto, o primeiro capítulo de um romance. Já aconteceu de pegarem o microfone da minha mão e saírem soltando o verbo”, disse o escritor Marcelino Freire. Para ele, os poetas são os piores: estão sempre pedindo a voz.

O cartunista Laerte aprecia em particular o louco superespecialista, que conhece o seu próprio trabalho melhor que você, e aponta incoerências e contradições no que acabou de ser dito. Esse tipo pode trazer proventos vantajosos e é até possível forjar um deles para atuar em sua própria palestra – o sujeito levanta a mão e diz que certamente naquele trecho você fez uma referência velada à noção de witzelsucht tal qual é discutida em Heidegger. Gênio, grande pensador, você emite um “arrã” de modéstia e segue para a próxima pergunta.

Para o crítico Rodrigo Naves, que ministra um curso livre de história da arte em São Paulo, os doidos mais comuns são os carentes, que se põem a falar de seus problemas afetivos, existenciais, mercadológicos. “Tem um oriental que já vi se pronunciar em três ocasiões diferentes”, conta, ele mesmo um ocasional louco de palestra, do tipo agressivo, se bem que em recuperação. Houve uma vez em que Naves se ergueu da cadeira e, indignado com a opinião do palestrante, disse: “Não, não, não, não. Não, não, não”, como só um bom profissional do ramo conseguiria exprimir.

Há um subgênero de louco latente que, no entender do jornalista Elio Gaspari, é aquele que vai para as conferências, ouve tudo com atenção, mas o negócio dele é a comida oferecida ao final do evento. “Conheci um elegantíssimo, nos Estados Unidos, que ia de terno jaquetão. A piada era que um dia ele faria uma pergunta recitando todas as palestras que ouvira”, conta.

O mais recente registro formal de um louco de palestra ocorreu no último dia 10 de agosto, após um bate-papo com os cartunistas Gilbert Shelton e Robert Crumb, em São Paulo.

A intervenção abilolada saiu nas páginas do Estado de S. Paulo, registrada por Jotabê Medeiros: “Um maluco gritou lá de cima do mezanino perguntando qual seria a personalidade morta que Crumb elegeria para tomar uma cerveja consigo.” Crumb retrucou: “Não tomo cerveja com gente morta. Na verdade, nem tomo cerveja.” Em outro momento da noite, o cartunista pediu que um fã dominasse seus ânimos. “‘Shutupfuckoff!’, rosnou, e o menino riu.”

Bem-aventurado é o louco anônimo, o louco voluntário, o que se levanta indômito no meio da palestra e parte rumo à consagração. Amaldiçoadas sejam as perguntas por escrito, as regras contra a manifestação do público, o apupo impaciente, a placa de aplausos obrigatórios, as pessoas que jogam tomates em quem está atrapalhando o andamento da coisa.

Amaldiçoado seja o antropólogo Claude Lévi-Strauss, que no livro Minhas Palavras agradece aos alunos por suas reações “mudas, mas perceptíveis” que lhe permitiram desenvolver o pensamento sem grandes atropelos.

Viva aquele que comparece a palestras apenas para matar o tempo, e que ainda assim não perde a chance de se expressar, pois que é interessado em dividir suas opiniões com os outros seres. Viva a falta de noção, de vergonha e de respeito às autoridades presentes.

Todos têm um louco de palestra dentro de si, esperando para aflorar. Somos apenas reprimidos pelos grilhões da compostura, da sanidade mental e da idade adulta, o que nos impossibilita de protagonizar, em conferências, grandes momentos da história da argumentação humana – como quando, na Flipinha de 2005, um ouvinte de 5 anos de idade levantou a mão e perguntou ao escritor Luis Fernando Veríssimo: “Você gosta de suco de uva?”